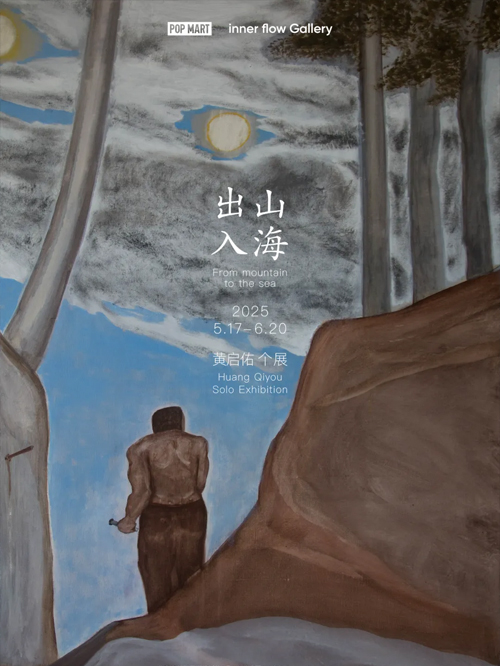

出山,入海。是来回,也是日复一日的心法。黄启佑居于厦门,身处边缘,不属其内。生活在海边的湿润里,走出去是光滑的景观,但心里始终留存家乡的粗粝,记忆中华南岭土的山形、坡地、沉稳安详的硬土。

山,不仅是黄启佑的浓重乡愁,更是他信念深处的一块“硬土”。祖辈朴实无华,日日劳作的智慧与责任落在他身体里,成为一种向内的收束。海,是离岸、流动与容纳,化作他持续出发的动力。他将山海入画,并不为纪念或抒情,而是以此重新沉淀出思维与实践的尺度。仿佛在二者之间辟得一条属于自己的小径,日日重走,练习呼吸。

黄启佑的日常简单有序:自然早起,白天画画,傍晚散步、阅读。近几年他重读儒学经典,并非将其视为知识或答案,而是在与其同行的节律中,将传统精神注入自身。他早年深受宋画影响,这些养分已逐渐从可辨的符号,转化为画面深处的意味与气息。画什么不再重要,重要的是成为什么样的人,以及如何去对待绘画这件事。正如《中庸》里所言:“道不远人。人之为道而远人,不可以为道。”黄启佑并非传承,只是以此激发出身体中原有的民族性。走势、留白、山海风的形状,他的画也如出一辙:观之,像是从旧的句子里走出。虽不直指原作名句,但在画里,这种气息被具象地留了下来。

石柱岭

Shi Zhuling

布面丙烯 Acrylic on Canvas,100x150cm,2023

在黄启佑的作品《石柱岭》中,他描绘了一尊被绳索固定的壮汉雕像。本用于加固的绳索,在画面中却引发出另一重张力:雕像似乎试图挣脱束缚,走下石台。静止的形体因此获得一种悬而未发的临界状态,暗示了“出发”的可能性。

《首先抵达的人》系列,来自艺术家野游中的即时经验。他习惯在抵达陌生水域时捡石投水,测试回响。这一动作在画面中转化为一种仪式性的姿态,暗示对未知空间的介入与标记。在结构上,这系列作品以水与石、地貌与行走为视觉母题,映射黄启佑在成长阶段的自然法则中不断被雕刻、冲刷与塑形的过程。

首先抵达的人 NO.1

Before Anyone Comes NO.1

布面丙烯 Acrylic on Canvas,200x150cm,2024

《追光者》则取材于“夸父逐日”的神话传说。黄启佑重新构图这一经典叙事,保留其中超越现实理性的行动本能,并将其转译为图像中的动力核心。画面中的人物不再仅作为故事主角存在,而是承载了一种愿景:即使结果不可追,行动本身已具意义。

画布之外,黄启佑从回家务农的经历中,又重新学到了母亲的坚守。农活的繁重让他吃不消,但母亲却仍以最朴素的方式翻土、整田、插秧…不说无用的大道理,母亲用身体确认时间,劳动回应天时的惯性却让他重新意识到:在一个节奏混乱、信息过剩的时代,最稀缺的恰是这种“守”。

传统和现代穿插并置于黄启佑的画面中,东方山水的意向、西方户外风景写生的光色原理;体积的塑造、笔墨皴法的运用。这些矛盾被黄启佑和谐于画面。但对他而言,没有传统,也没有现代,有的只是当下,只有放下传统和现代的概念,当下的感受才会显现。他处理绘画的方式就像对待日常生活的态度:日出而作,日入而息,像记忆中那些硬土上劳作的农民。

追光者

Runs Toward Light

布面丙烯 Acrylic on Canvas,160x240cm,2024

黄启佑

1987年出生于广西,毕业于广西艺术学院,2020-2021四川美术学院年度驻留艺术家,现居厦门。