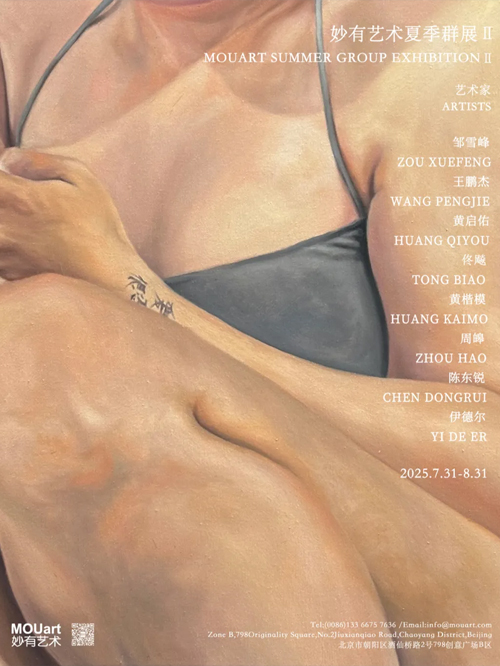

我们荣幸宣布2025年7月31日群展“妙有艺术夏季群展Ⅱ”将在妙有艺术隆重开幕。

黄启佑Huang Qiyou

从广西迁居厦门,地理空间的落差带来的影响逐渐显化于画面。农耕文化与海洋文化的碰撞与交融,不仅反映在丰富的气象变化之于色彩的打开,也不仅体现在纯粹的风景绘画,用前所未有的凝练概括手法,表现海边防护林般的草丛灌木,或层层密林,看似弱化细节,细节却无处不在:海边劲风之于树丛的姿态,以及树丛与沙滩比例的疏密关系,只有深入体验过海边生活经验的人才能感受到这些微妙的人地风物关系。其次,南宁山野中一团团、一缕缕无处不在的烟雾,依然生生不息地顽强地出现在启佑画面中。南宁乡野与滨海厦门,面对不同的地缘风貌,启佑对自然的把握,已形成个体独特的思考与表达方式:细品历代画谱,研读中国山水画经典,古典小说刻本常置案头,并从中提炼与当下生活状态及生命体验相契合的表达手法。同时,不拘中西方绘画既有经验,并对东方天然媒材情有独钟。更重要的是,启佑的创作充满实验性,他的乐趣在于与经典的心智博弈,试图用个体心像体验,绕开三远观看方式,行至视觉不可达之山水背后,凭一己孤勇,另辟山水管窥之境。

北丘遗珠 100x80cm 布面丙烯 2022

野百合子 100x80cm 布面丙烯 2022

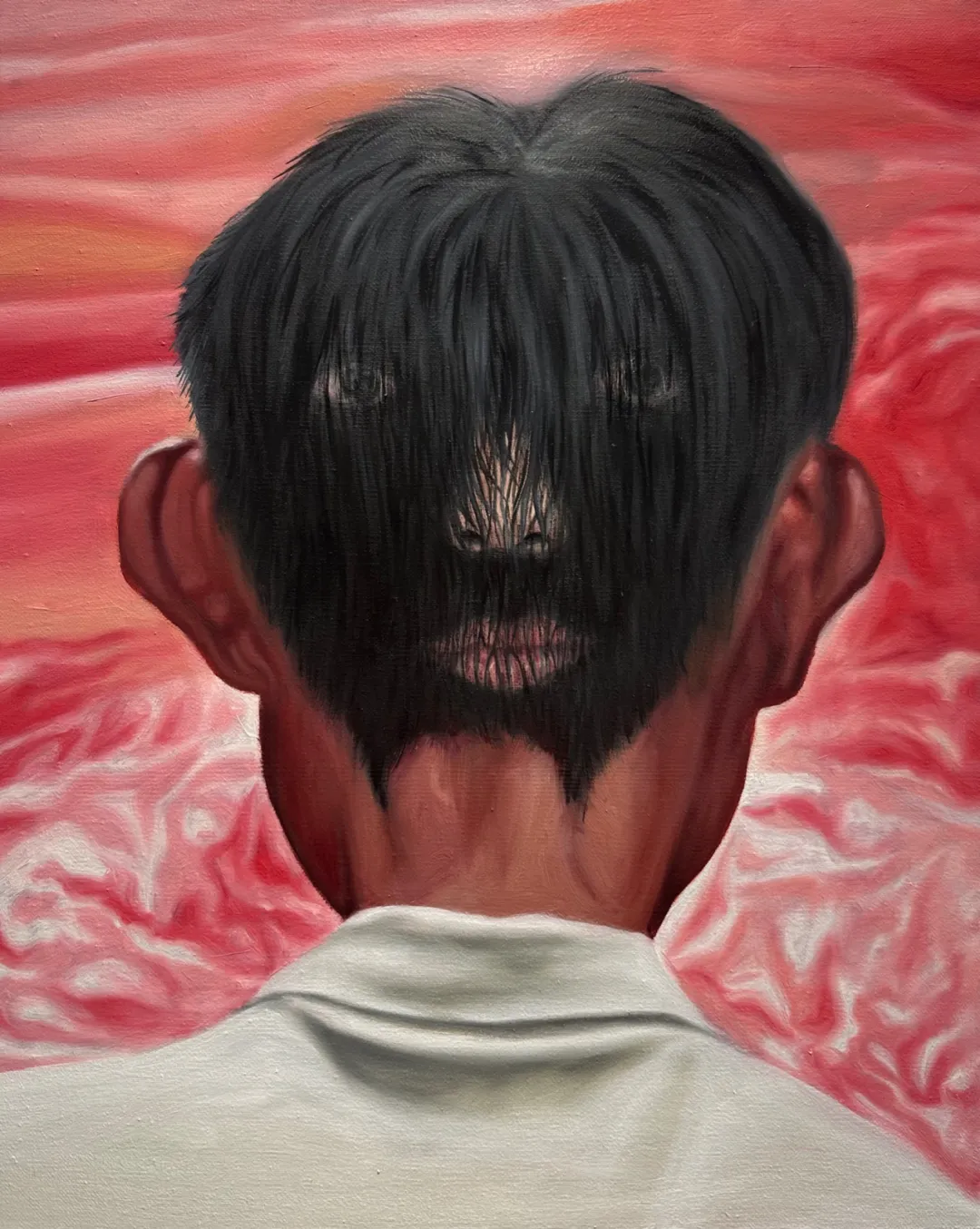

周皞Zhou Hao

当本能的意识如显影液般浸入那些确凿存在的图像基底,调度其中的信息成为一项我的日常功课。绘画于此剥离了工具的甲胄,回归其自身,不再是革命的号角。这剥离本身引向核心的叩问:当外在的使命褪去,图像的信息能否更为纯粹?观看的路径能否更为直接?我视绘画即工作,是此刻正在践行的、以视觉为犁的深耕。其本质,正是对“单帧图像”这些世界或意识馈赠的切片进行主动的组织与调度。这并非简单的再现,而是一场以本能意识为引擎、以画面为沙盘的认知实验。通过重新编排这些视觉单元,我并非在复制已知,而是意图在画布上重构视觉的语法,撬动惯性的认知框架,最终让我的大脑得以重新校准感知的刻度,以一种近乎初生的目光,再次辨认、进而重新认识这个世界。

爱、恨、忍 40x50cm 布面油画 2025

吃席男子的肖像 40x50cm 布面油画 2025

伊德尔Yi De Er

在这么个熙熙攘攘的充斥着各种诱惑和叫嚣的世界里,我们或许无意干预世间之事。然而作为人类,我们自然无法避免卷入其中。作为艺术家的好处,就是可以把悲催的现实和内心希冀之间的摩擦用作品来得以慰籍,并尽可能真实地接近自己内心的同时获得他人的共鸣。当然,在任何社会中,艺术家影响的有效性是有限的,“一位作家或画家并不能改变世界。但他们能构成一个极其重要的不服从边缘——布努艾尔。”

在每一张的作品的中,我不是作者,只是一个实现者,是用绘画这种沉默的方式和这个世界保持联系的人。

2022.9.9 163 x 116 cm 纸本铅笔 2022

2023.11.15 145×175cm 铅笔纸本 2023

黄楷模Huang Kaimo

小到生命个体、大到文化、文明,都与其地理环境息息相关。住窑洞和睡吊脚楼是不同的湿度感受,烤包子的脆和海鲜粥的柔,马背的颠簸和蓬船的丝滑,都暗示着不同环境下不一样的生存体验。在现代化的城市里,有空调加湿器的加持,对环境的切身感受就弱化了。有了高架桥梁的铺垫,飞机航线的普及,出行的体感差异也逐渐同化。隼出于生存捕猎的需求进化出了超强的视力,甚至千米高空能发现地面的鼠、兔。而像龙州中华喀鳅这样幽暗洞穴里生活的鱼,直接将眼睛退化到没有了。现代化的发展让社会分工越来越精细,而有些人群甚至在社会分工层面已经在被逐渐淘汰。个体的生命完整性变得越来越弱,在社会大的生产链条中,普通的人类个体显得越发不重要。

夏山图 73x104cm 布面丙烯 2024

冬山图 80x55cm 布面丙烯 2024

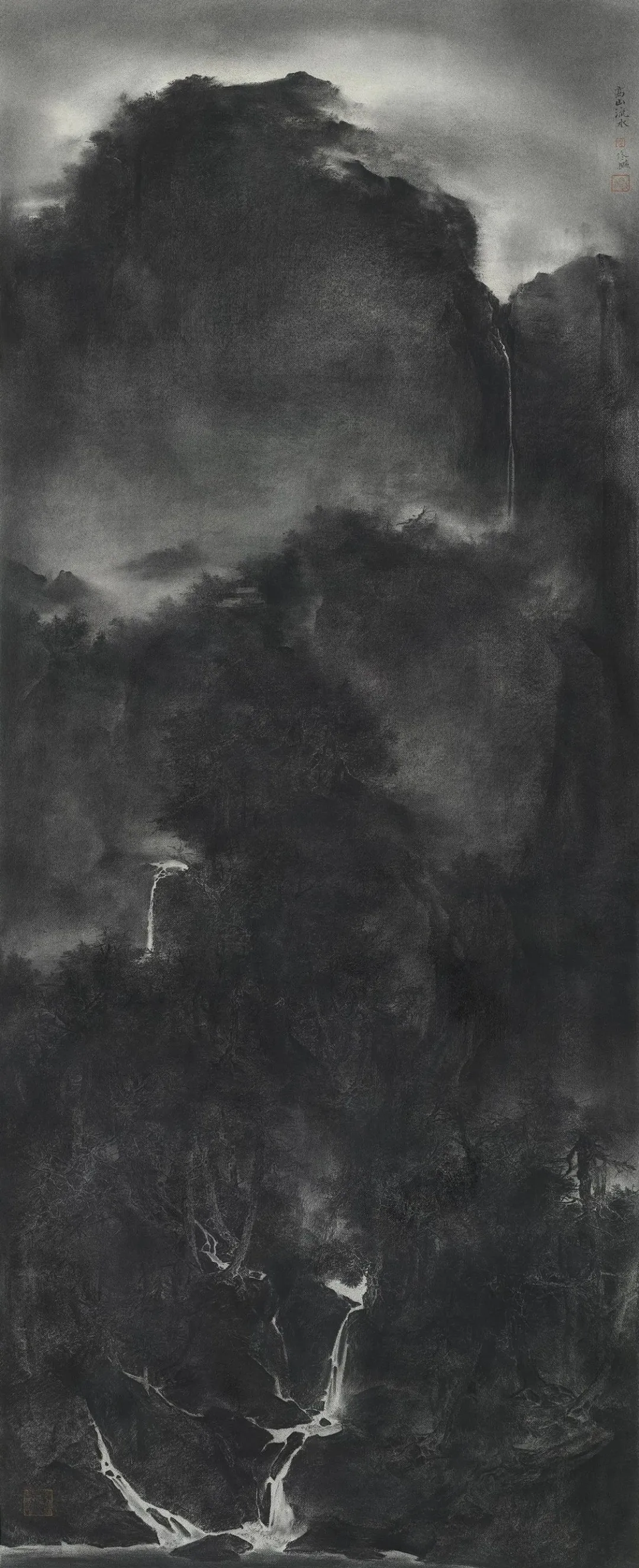

佟飚Tong Biao

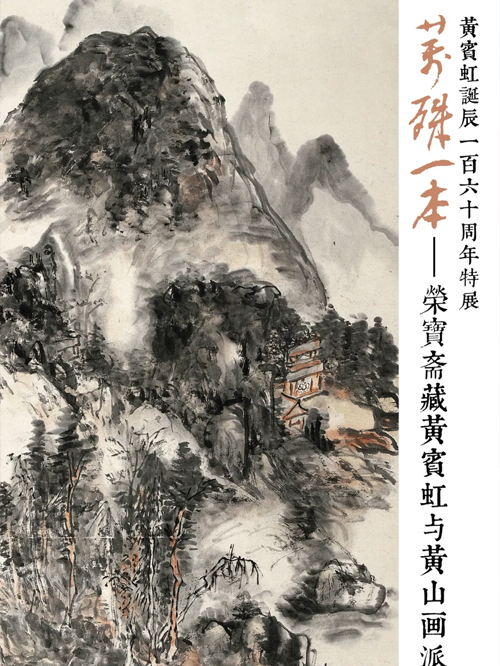

每一代中国人心里有一座山水的,到了一定的年龄一定会眷恋这个感觉,会向往这个感觉,至少不会说像看一个毫无来由的东西一样那么好奇,这样的接受也特别自然,当然,从大的方面来说因为我们有这样一个传统,从小的方面来讲,虽然每个个体对山水的认识,开端的点未必是一致的。在语文的课本里或者哲学书本里,或多或少会看到或者接触到有关于山水的这些内容,这使得每一个中国人对山水的挂怀都都仿佛留存在血液里一般的刻骨铭心,这也是我们的艺术观念里很独特的一个地方。

在我们的传统里,世界不是一个主客关系的世界,山水更不是主客观之下二元对立的关系,我们面对山水的时候不是说主体和客体的相互审视,而是说置身于其中,把自己扔到山水世界里头去,要把自己嵌入到世界当中,用大家特别熟悉的话来说是天人合一,我们与天地之间一直存有着一个共生的关系,或者说就是天人合一的理想,比如说我们可以很自然的想到高山流水的故事,一个文人和一个樵夫之间的共同语言,其他民族可能很难想象他们会有那么深的共同的认识和价值观,一个樵夫在这个山里经年累月的劳作生息也就相当于在修这个道一样,他虽然每天砍的是柴,但是他和世界的关系是一种共生共长的关系,人在山里,山也在人里头,当他听到高山流水的曲子时,自然而然就会与他的感知完美地相合在一起,就会形成一个共同的世界,一个所谓的知音,可能这种这样的故事在其他地方未必会有,因为我们很难想象一个没有经过严格的音乐训练的樵夫和贝多芬去对话欢乐颂。回到画面转译中,抵抗更洪亮的观念习得,不断对感觉进行拷问,一遍遍返回自身,使用自己的声音讲述一点发现、一点局限或坚信。像花与鸟与蝶传递蜜那样传递我的理解。我珍视这样一块小的田亩。

高山流水 230 x 100cm 纸本木炭 2018

堪舆 115x100cm 纸本木炭 2013

陈东锐Chen Dongrui

破碎的“宝石”仿佛欲望在极限膨胀后的瞬间崩塌,而苍蝇在碎片中穿梭,隐喻欲望破碎后引发的无序与混乱,这两种原本冲突的形象在画面中形成了一种复杂的共存关系,让画面仿佛成为一个“战场”,欲望的破碎与混乱被具象化,呈现出一种矛盾而暧昧的状态。

宝石 90×110cm 布面油画 2025

有餐布的静物 60x80cm 布面油画 2025

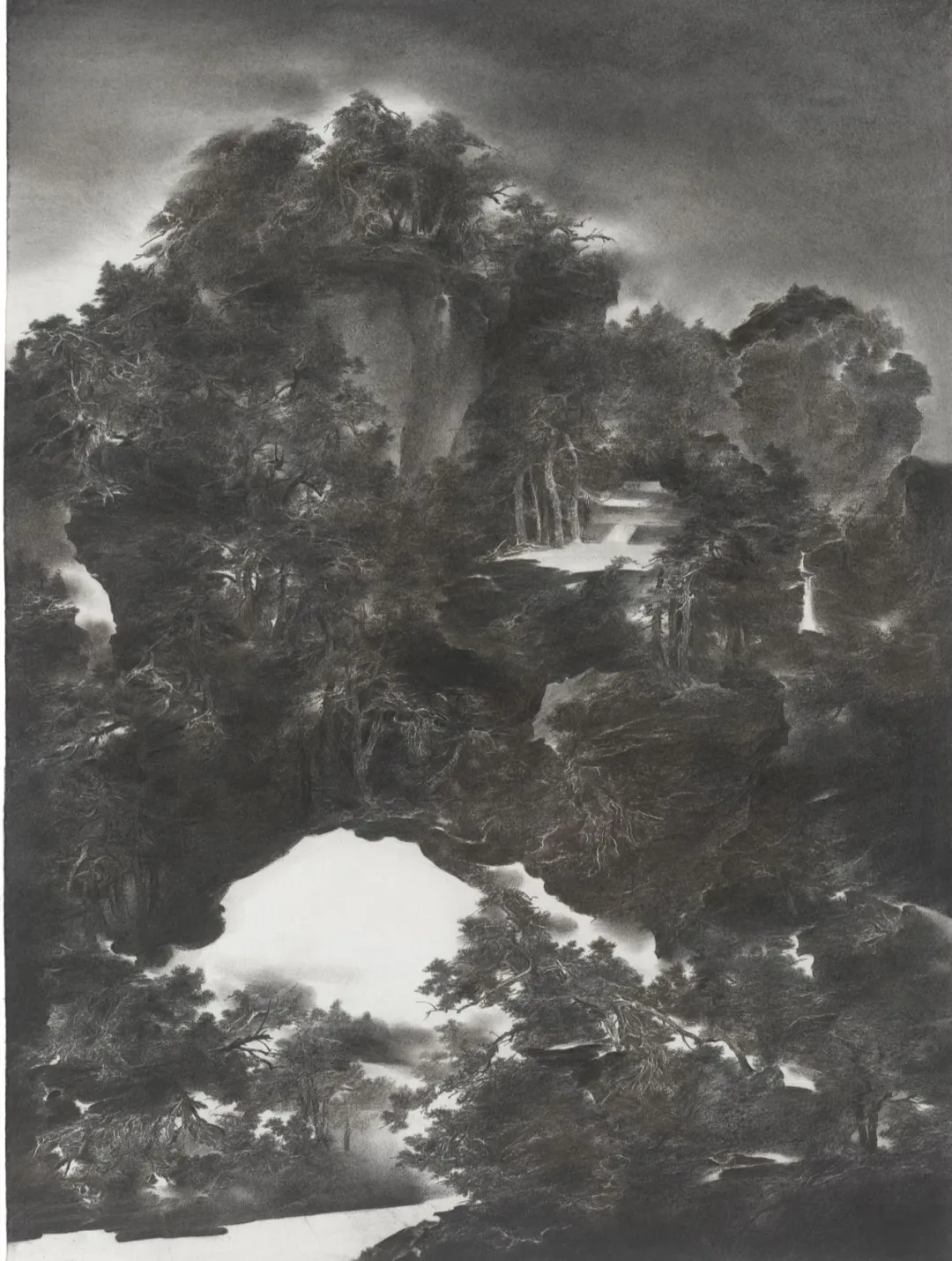

王鹏杰 Wang Pengjie

在这个图像和视觉泛滥的年代,绘画可能就是要在一个平面上挤压出图像以外的那个部分,但那个部分是什么无法用语言传递,也很难领会。或许这个东西已经在画面中出现了,但是观者和画家本人都没有察觉到,这种事是常有的。作为画家,过去的我经历了从制作图像→质疑图像→逆反图像→借助图像,现在逐渐开始想挤压图像这么一个过程。谈画画是表达个人什么情感经验之类的没啥意义,因为每个人都会做这件事,每个人的经验与情感对于别人来说没什么特别的价值,没必要说,也没必要画。不过,画家永远对于绘画的媒介特性需要有更深的理解。另外,我想去激发出绘画真正神秘不可言传的部分,那个部分才是视觉艺术里比较绝对化的东西。当然,挤压图像也要使用图像,把它作为一个药引子,作为一个拳头要打过去的沙袋,或者是厨师准备下刀的肉块。从今年开始,我写东西变少了,更想沉默一些,沉默的时候会花更多的时间倾听和凝视。这个凝视的时间就用来面对绘画——二维平面上的谜。

移山 120x80cm 布面丙烯 2016

重力地理学 100x140cm 布面丙烯 2022

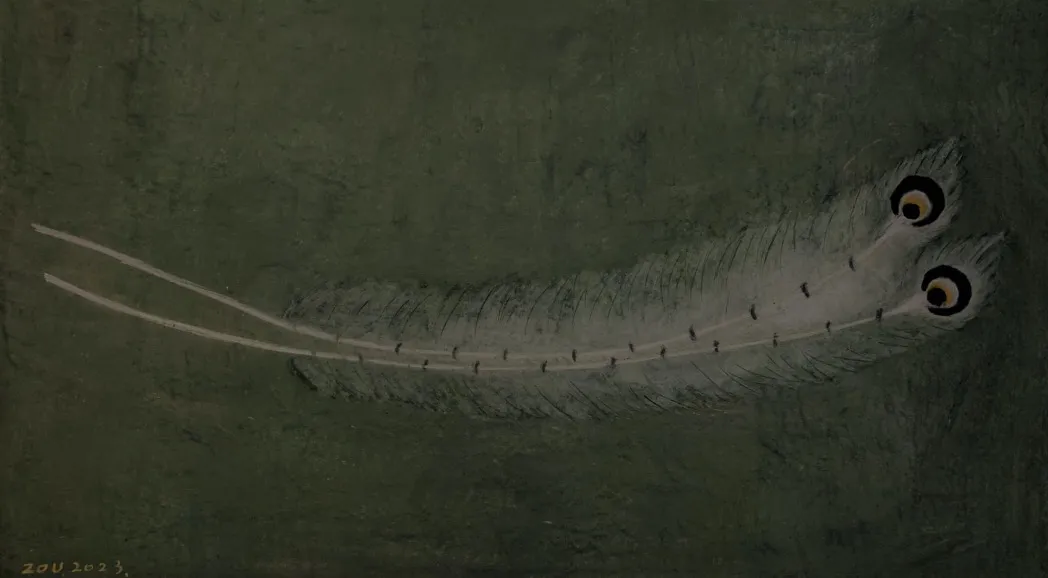

邹雪峰 Zou Xuefeng

像小时候突然停电的夜晚靠手电筒找回眼睛,我想画重新看见的“无”,它悬挂在高于画板的位置上,要手使劲去够到。

日常在一些场景中不知起自何处的感应还没成为话语(有人一定也看到过这样的景象,一定也有类似的感受),但已经可以感知它的存在,它闪出了微弱的光,似乎是只要打磨它就可以了。然而劳动部分并不轻松,随着反复融化和锤固,会拖拽出众多我听来的和此前未曾察觉的眼光,这常常加重我的结结巴巴,模棱两可,几乎忘了怎么说话,一切要一点一点摸索,我必须艰难等待,直到与最初的感触相遇,此时是否诚实?诚实意味着更深的目光。

更好的情况是为它增加,带回一件大于自己的东西。它在一个不可预测的时间慢慢靠近了,选择了我的画板,而不是相反。我试着亮化这块幽暗的小自然,只在很少的时候做到一些。

孔雀羽毛110x62cm 纸本色粉 2023

夜鸟 111x79cm 纸本色粉 2024

黄启佑,1987年出生于广西南宁。毕业于广西艺术学院,2020-2021四川美术学院年度驻留艺术家,现居厦门。

周皞,1995年生人。2018年毕业于西安美术学院,工作生活于三亚。

伊德尔,1961年生。1979年考入内蒙古师范大学美术系,1983年毕业于该系油画专业,现工作生活于北京。

王鹏杰,1987年出生于中国辽宁海城市,2010年本科毕业于四川美术学院油画系,2013年研究生毕业于四川美术学院油画系,2018年博士毕业于清华大学美术学院艺术史论系,现工作生活于重庆。

佟飚,1970年 生于安徽,1994年 本科毕业于中国美术学院版画系2002年,研究生毕业于中国美术学院版画系。

邹雪峰,1986年生于江西,毕业于西安美术学院国画系,现居杭州。

黄楷模,1995 年生于湖北咸宁,毕业于湖北美术学院,现居武汉。

陈东锐,1989年出生于广东,2012年本科毕业于广州美术学院,2015年硕士毕业于广州美术学院,现任教于广州美术学院。