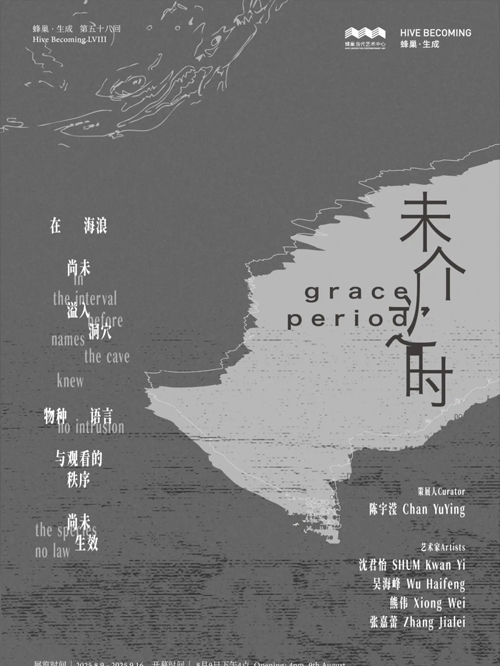

蜂巢当代艺术中心荣幸宣布,第五十八回生成计划项目“未介之时 Grace Period”将于2025年8月9日在蜂巢·生成|上海空间正式启幕。展览由策展人陈宇滢策划,呈现四位艺术家——沈君怡、吴海峰、熊伟、与张嘉蕾——在各自创作中围绕边界地带自组秩序的探索所展开的十余件作品。“未介之时”关注结构尚未生效之际个体所处的模糊位置,一段因缺席或未被卷入而暂时免于规训的缝隙。展览试图捕捉这一临界时刻中生发出的图像、物种与感知方式,以及艺术家如何在这片尚未被语法1覆盖的区域中划出异托邦2。展期将持续至2025年9月16日。

Grace Period 3是一个时间上的临界点,在此期间个体暂时免于规则的束缚。这是结构尚未将个体纳入之前的时刻,不是被赦免,而是尚未介入。这一状态并非出自主动选择,而往往源于边缘、不在场,或尚未习得所在环境的语法。展览起始于一个被延迟的时刻,一个结构尚未生效的空隙。在此,语法失效,规则未落地,命名尚未成立。我们暂时脱离世界的编目系统,以一种轻盈而未被确定的位置存在。在结构尚未抵达、命名尚未发生之前,我们短暂获得了一种轻盈的豁免权。

那是一层由延迟与未知构成的保护膜,使我们得以悬浮于外部秩序的牵引之外,暂时免于卷入、规训与归类。“未介”并非虚空,而是一种偶然生成的间隙:个体尚未被纳入系统,在其中得以生长、观看、犹疑,甚至越界。这既可能是无知者所处的局外状态,也可能是知情者有意识搭建的洞穴,一个用来暂停呼吸的微型秩序。

展览中的诸件作品,正是在回应语法无效的那些时刻:从结构尚未生效的沉静图像,到边界异物的无名扩张,最终抵达语言内部悄然分岔的岔口。熊伟的雕塑作品呈现的是一个个非原生物种被人为迁徙于异地,再带着经济期待的同时无视当地法则,生长、越界、自组秩序。小龙虾、罗非鱼、福寿螺与竹子,这些穿透语境的异质生命,在语法之外建立起短暂的繁荣,直到被携带规则的人为其设置秩序与限制。

熊伟 Xiong Wei

何以为家/ Where is their home?

2025

陶瓷,金属釉,金属,铝

Ceramic, metallic glaze, metal, aluminum

155cm × 41cm × 82cm

张嘉蕾用自身的律动书写出一座座非规则花园。在她的图像中,符号跳脱出结构的乐谱,如同在尚未被标点钉死的句子中,探索另一种语序。她并不拒绝秩序,而是通过构筑自身的保护膜,生发出一种内在节奏。

张嘉蕾/ Zhang Jialei

复眼02/ Compound Eye 02

2024

布面丙烯/ Acrylic on canvas

270x200cm

吴海峰画中的人物仿佛时间被凝住,空间被削空,人与物如词语般飘浮在尚未被捕捉的气氛中。那三位演奏者看似孤立,实则共鸣:他们沉浸于自身的声音之中,彼此无言,却在流动感应中默契共存。这里,关系不依赖既定结构,而是在尚未落定的空气中自然生成。

吴海峰/ Wu Haifeng

鸣/ Resonance

2025

木板坦培拉/ Tempera on panel

160×120cm

沈君怡的“洞穴”则是另一个“未介”场域:景观的自足构成心理世界的映射。洞穴之间风景的更迭象征着意识的游移,她在绘画中搭建起一个局部封闭却语义充盈的系统,像是自我编写的语法体,暂时抵御着结构的侵入。

沈君怡/ SHUM Kwan Yi

第21窟:异景/ Cave no.21: Divergent Vistas

2025

铜箔水墨设色纸本

Ink, colour and copper leaf on paper

47 × 66.5 cm

他们筑洞为居,造园以调,不是逃避,而是重构呼吸的节奏,在密不透风的秩序里编排出一段自留的生长。他们实践着这种“结构内部的异托邦”。他们的作品并非乌托邦式的逃离,而是寄居、修补、重新编码;当路径已被划定,我们便以灵活、临时与策略性的即兴方式穿行其间,在他者的语法中借用、偷渡与改写。4

“在海浪尚未溢入洞穴之前,物种、语言与观看的秩序尚未生效。”

1、此处所指的“语法(syntax)”借用自米歇尔·福柯(Michel Foucault)对话语结构的理解,见其《话语的秩序》(L’ordre du discours, 1971)及《词与物》(Les Mots et les Choses, 1966),其中“语法”不仅指语言规则,更指组织知识与权力话语的深层秩序。

2、“异托邦”(Heterotopia)一词由法国哲学家米歇尔·福柯(Michel Foucault)提出,最早于1967年演讲《异托邦的其他空间》中出现。福柯用以描述一种真实存在、却与社会主流秩序相异的“他者空间”,它与乌托邦相对,不是幻想的非地,而是现实中的边缘性、反常规的空间结构。

3、“Grace Period”直译为“宽限期”,通常意指在规则、义务或惩罚生效之前所给予的短暂宽限时段。

4、德赛图(Michel de Certeau)在《日常生活的实践》中提出“弱者战术”(tactics of the weak),是没有权力控制整体规则的人,在不属于他们的空间里,以临时、灵活、机遇性的方式来“借用”规则,同时也偷偷改造它。(如:在被规划好的城市道路上,行人选择捷径、逆行或停留。)他写道:“战术没有自己的空间……它必须不断地抓住时机,在强者的领地中寻找缝隙。”

文/ 陈宇滢

沈君怡 | Shum Kwan Yi

沈君怡1995年出生于中国香港。她毕业于香港浸会大学视觉艺术系,获文学硕士(MPhil)及文学士(BA)学位,曾赴日本名古屋造形大学交流半年。她主要从事水墨创作,探索传统山水画在当代语境下的意义,并将其转化为象征语言,作品结合个人经验与集体叙事,关注社会限制与流离等议题。

吴海峰 | Wu Haifeng

吴海峰1997出生于广东梅州,现生活、工作于杭州。他于2025年获得中国美术学院壁画系硕士学位。他的绘画创作聚焦于文艺复兴早期坦培拉技法在当代语境中的转译与实践。作品以古典宗教绘画为起点,通过解构图像结构、重组色彩秩序,将安吉利科式粉色所承载的神圣意味融入当代图像语言之中。在创作过程中,他以坦培拉媒材层层叠加的肌理感为依托,营造出兼具历史回响与精神维度的视觉图式,探索神圣性在当代世俗生活中的诗意延续。

熊伟 | Xiong Wei

熊伟1995年出生于中国宣城,是一位常驻伦敦与上海的中国艺术家。他于2024年毕业于伦敦斯莱德美术学院,美术硕士学位。他的艺术实践紧密交织于其作为”人”存在于个体与自然之间的关系之中,围绕栖居与共居、迁徙与移居、边界与疆界等议题展开。其创作关注点超越传统生态议题,将自然元素转化为观察社会结构与人类行为的视角,并在全球化背景下探索身份与认同建构的流动性。他运用包括但不限于摄影、雕塑及装置等多种媒介进行表达。

张嘉蕾 | Zhang Jialei

张嘉蕾2002年出生于北京,2025年本科毕业于中央美术学院,现生活工作于北京。她的艺术实践聚焦于个体内在空间与外部世界的交织互动,将其视为一个持续生长的动态系统,其中汇聚了庞杂的情感、认知与生存体验。这些体验既是流动变化的,又在深层次上构成了一个充满生命力的有机整体。艺术家致力于捕捉复杂体验中矛盾共生的本质,用视觉语言将其进行协商与整合,探索超越单一视角和定时秩序的感知方式。张嘉蕾的核心关怀在于那些难以自我表达的心灵、互动仪式中失落的主体以及无法被简单符号化的客体,它们的共同在场形成一种复杂的情景,艺术家的创作旨在通过视觉化这些微观个体的复杂体验及其聚合,构建出一个由内在生命力和复杂互动所驱动的整体图景,以此呈现出一个由微观层次建构出的整体。