古典主义的叙事性绘画通过几何透视和明暗关系建构三维空间的错觉剧场。现代主义的抽象式绘画则试图在二维平面上展开纯形式探索,以强化艺术自律和创作自主。正如,格林伯格曾讲:“现代主义绘画并不是反对再现现实,而是反对再现现实的那种虚假幻觉式的三度空间再现的庸俗方法”。从艺术史的角度讲,邹彧正是在“古典与现代”的代际演绎中展开当代艺术创作。

绘画媒介主要有“扁平的表面、基底的形状、材料的属性”等,而在这些限定因素中,“平面性”是绘画独一无二且最为本质的特性,是绘画区别于其他艺术最显著的特征,是绘画不与其他艺术样式共享的唯一条件。一部现代主义绘画史就是一部不断地走向“平面性”的历史。

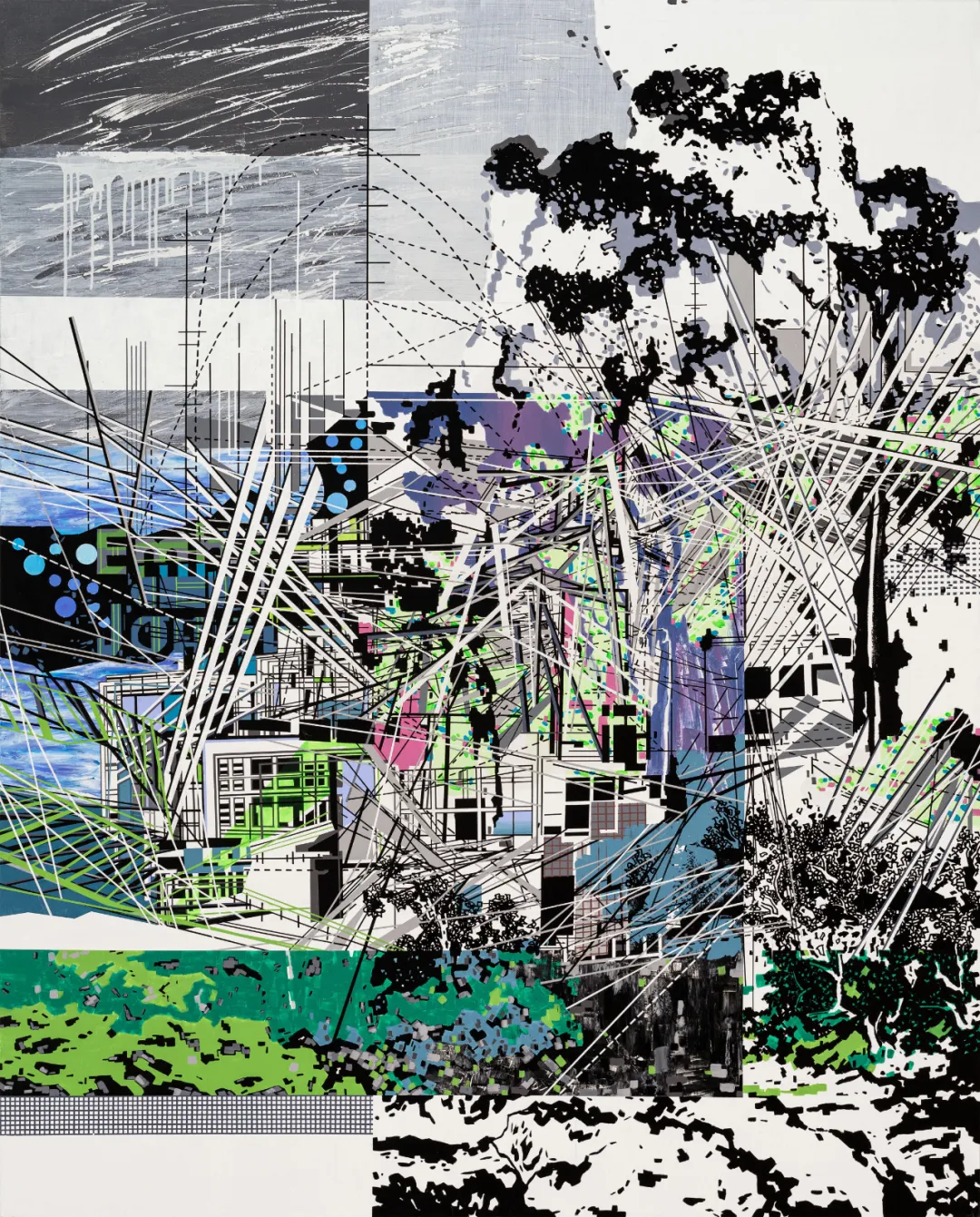

邹彧的绘画以空间叙事和几何抽象见长,平面重构空间,利用二维平面制造三维空间的视错觉,以此拓展绘画的视觉边界。他着意于绘画的形式质量,即画布上,线条、色彩、平面及各种形状之间的“推拉关系”。他的绘画延续叙事性绘画的艺术语言,力主通过观念介入和解构编码,重构基于现实场景的画面秩序。多层叠加的结构重组,呼应本雅明“拱廊街”的时空折叠。看似错乱的秩序实则是推理归纳的结果;重叠的构图隐含黄金分割的精密计算;留白的色块留给观众填补缺席的机会。

因此,从《北山填海》《替换野草》《造景山》等作品,我们可以得知,邹彧的绘画并非通过权力关系和行为互动所形成的具有等级秩序和动态竞争的社会场域;也不同于以图像为媒介的社会关系通过虚构现实实现对人类隐性控制的景观社会。而是意在视觉剧场中揭示对空间关系的批判性思考,探讨个体与公共空间的异质共生关系。这种独特的视觉表达方式与后现代理论转向(图像转向、符号转向、语词转向)后发展出的总体化的抽象视觉史有关。米歇尔在《图像理论》一书曾讲:“图像转向不是回归到简单的模仿、复制或者再现的反映论,也不是图像的形而上学‘在场'的延续。相反,它是在后语言学、后符号学意义上对图像的再发现。”因此,图像转向意味着视觉、制度、机构、话语、身体和隐喻等各种因素之间的复杂互动。

此外,邹彧绘画中所重构的“剧场”并非舞台剧场,而是用线条与色块编织的隐喻场域。通过解构建筑碎片转化为视觉符号,将城市景观拆解为复合性的几何单元,又在画布上重组为新的视觉秩序。这种“重构”既是对物质世界的祛魅,亦是对精神空间的赋权。

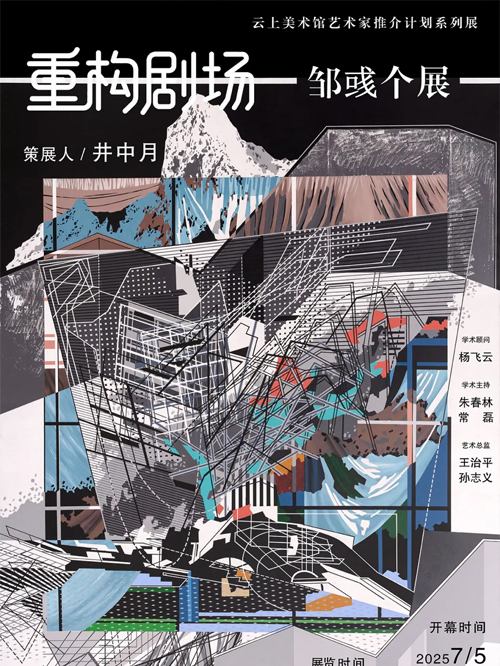

“重构剧场——邹彧个展”试图揭示邹彧绘画作品中潜藏的观念暗示。那些错乱的线条实则是“流动的意识”,构建承载主体心智和社会意志的隐形剧场。在此,观众不仅是旁观者,亦是入剧的参与者。他们共同书写着“未知的剧本”。这种开放互动的创作逻辑,延续他对“剧场作为社会实验场”的创作思考。

现当代社会的文化工业和机械制造的大众文化,在被大众趋之若鹜的消费和享受的同时,这一“文化幽灵”也在迷惑和欺骗着大众。邹彧创作的追问在于,当公共社会吞噬个体,工具理性消除差异时,艺术能否成为抵抗同质化的异质力?

2025年6月25日

撰写于中国艺术研究院油画院

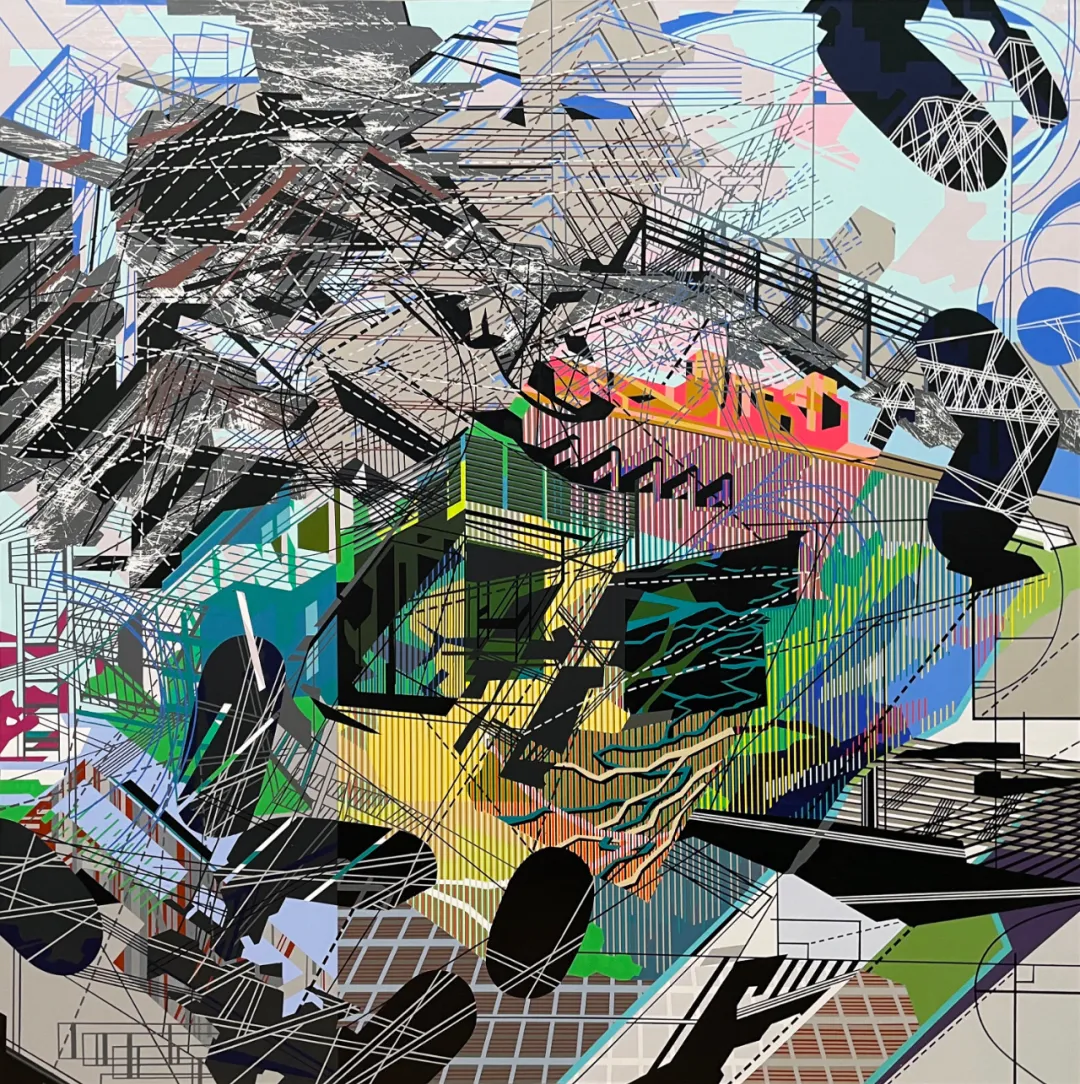

替换野草 布面丙烯 200×200cm 2023年

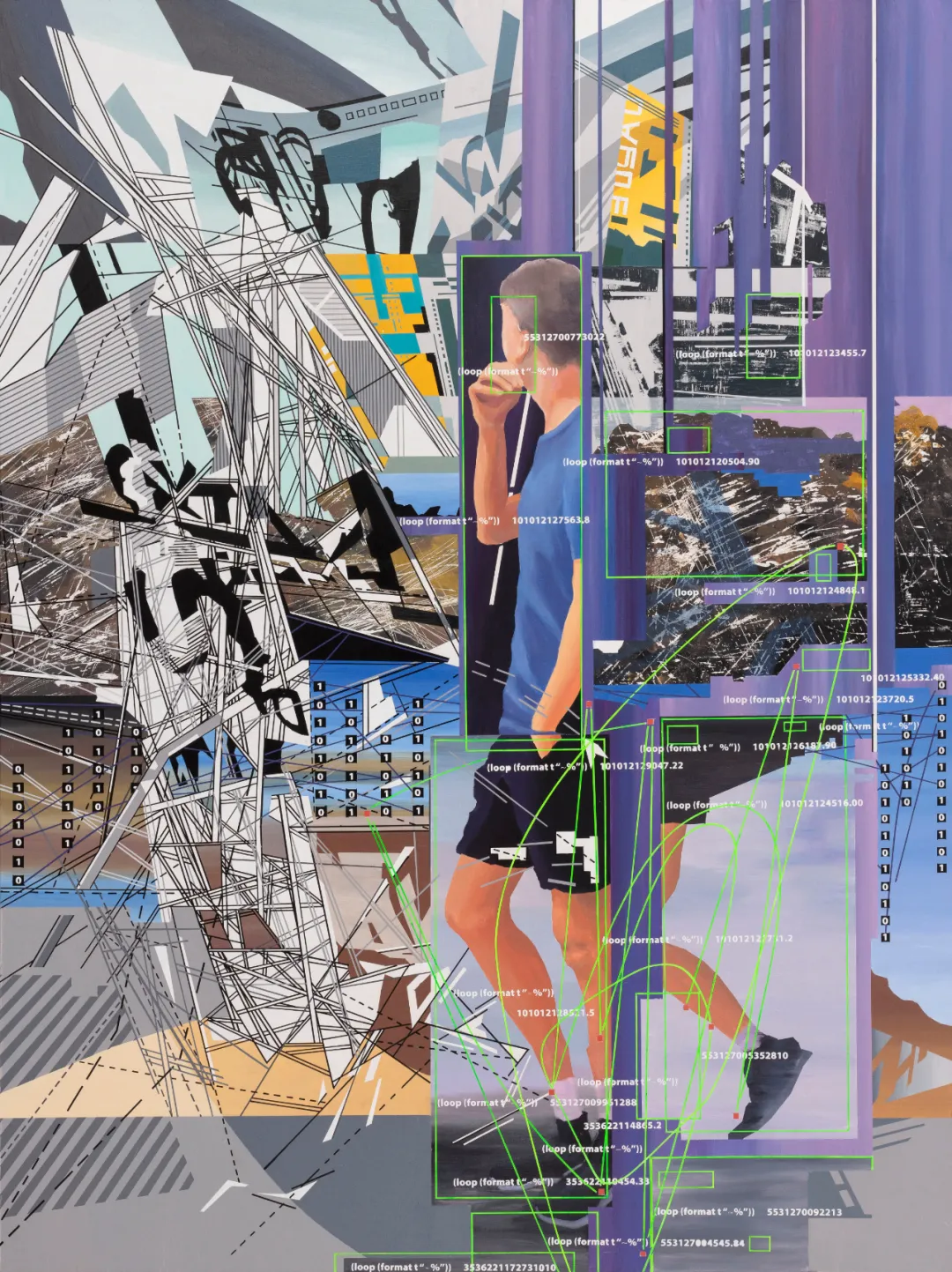

溪山行旅 布面丙烯 190×150cm 2023年

致景田崴 布面丙烯 160×120cm 2024年

围城 布面丙烯 120×120cm 2025年

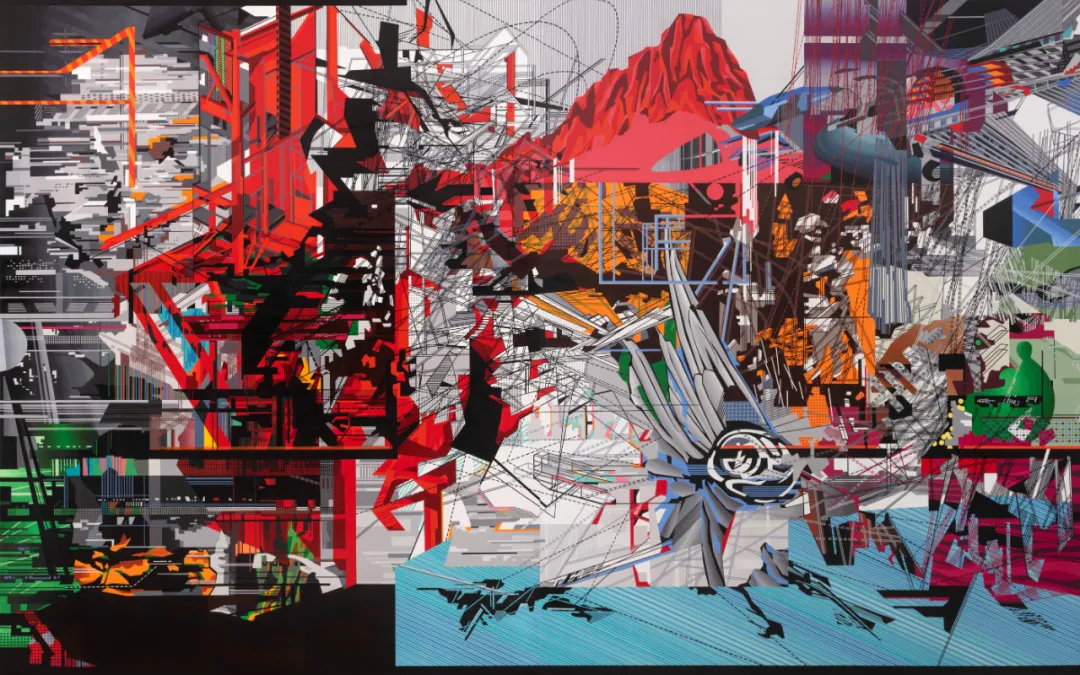

北山填海 布面丙烯 200×320cm 2024-2025年

邹彧

1990年,出生于辽宁;2014年,毕业于湖北美术学院,现居北京。曾举办“毋庸置疑”、“城祭”等个展。

井中月

生于河南,现居北京。毕业于天津美术学院,获硕士学位;任职于中国艺术研究院油画院。中国文促会艺术科学专业委员会委员、中国人类学民族学研究会交叉学科专业委员会委员、北京中外视觉艺术院研究员、李可染画院青年艺术家。

长期致力于现当代艺术的研究、策展、创作。学术论文:《一切历史都是观念史——作为一般文化史的艺术史学史》《风格学与图像学的争论——维也纳美术史学派的理论分野》《西方艺术“现代性”的两条路径——现代主义与前卫艺术》《现代主义本质——格林伯格式艺术叙事》《西方艺术史叙事中的“再现”转向——模仿、再现主义、仿像》等。独立策划:学院里的“国王”、西域印迹、“墙”外、“草稿”≠草稿、马其顿的呼声、隐喻与知觉、创造性生长、异质体集群等展览。艺术创作:要有光、星丛、无人区等系列,曾举办“当世界独有天地——井中月观念绘画巡展”、“非同一性的星丛——井中月未来艺术巡展”等。