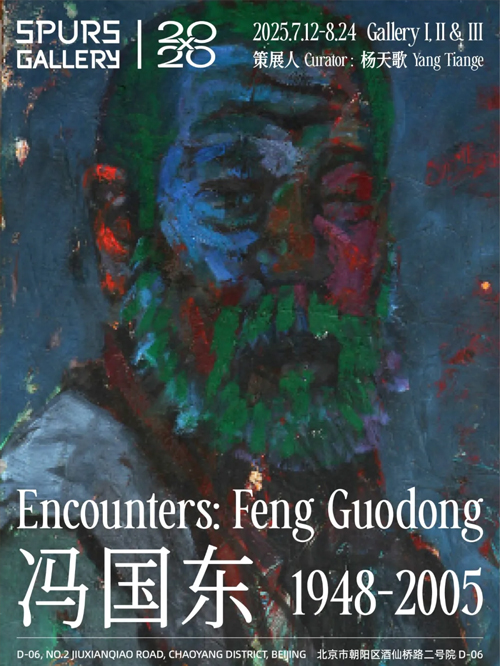

马刺画廊荣幸宣布,在画廊成立20周年之际,呈现艺术家冯国东在画廊的第三次个展,亦是一次大型的回顾展,呈现跨越其一生的艺术作品与文献档案,并将推出冯国东的第一本专著,以纪念冯国东去世20周年。本展览由策展人杨天歌策划。

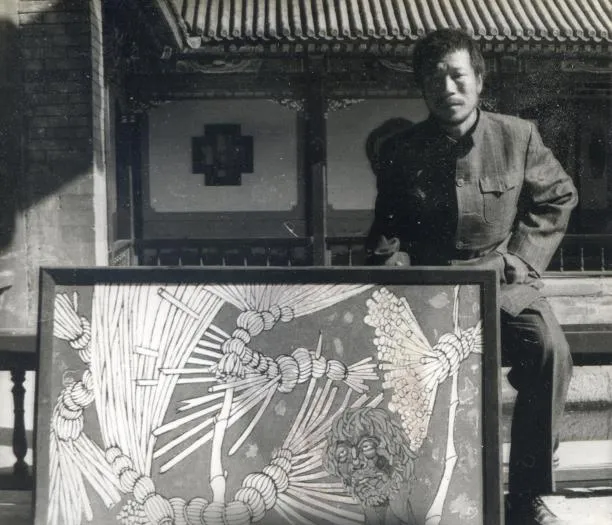

冯国东于北皋小院,1998年

冯国东,木雕,1990年代末

冯国东离开这个世界已有二十年。他的一生围绕着艺术,或近或远,艺术永远在当中。他作为艺术家是独一类的,他的艺术亦然。

冯国东的一生不算长,从1948年出生至2005年离开,他的生命定格在57岁。出生的第二年,新中国诞生,冯国东历经了改朝换代的时期更迭、天地翻覆的文化革命、社会转型的改革开放、与经济起飞的新世纪。冯国东是中国当代艺术原点之处的先行者之一,他早熟的作品在七十年代末的中国艺术现场乃至整体的社会文化史之中,都是超迈与卓然的存在。

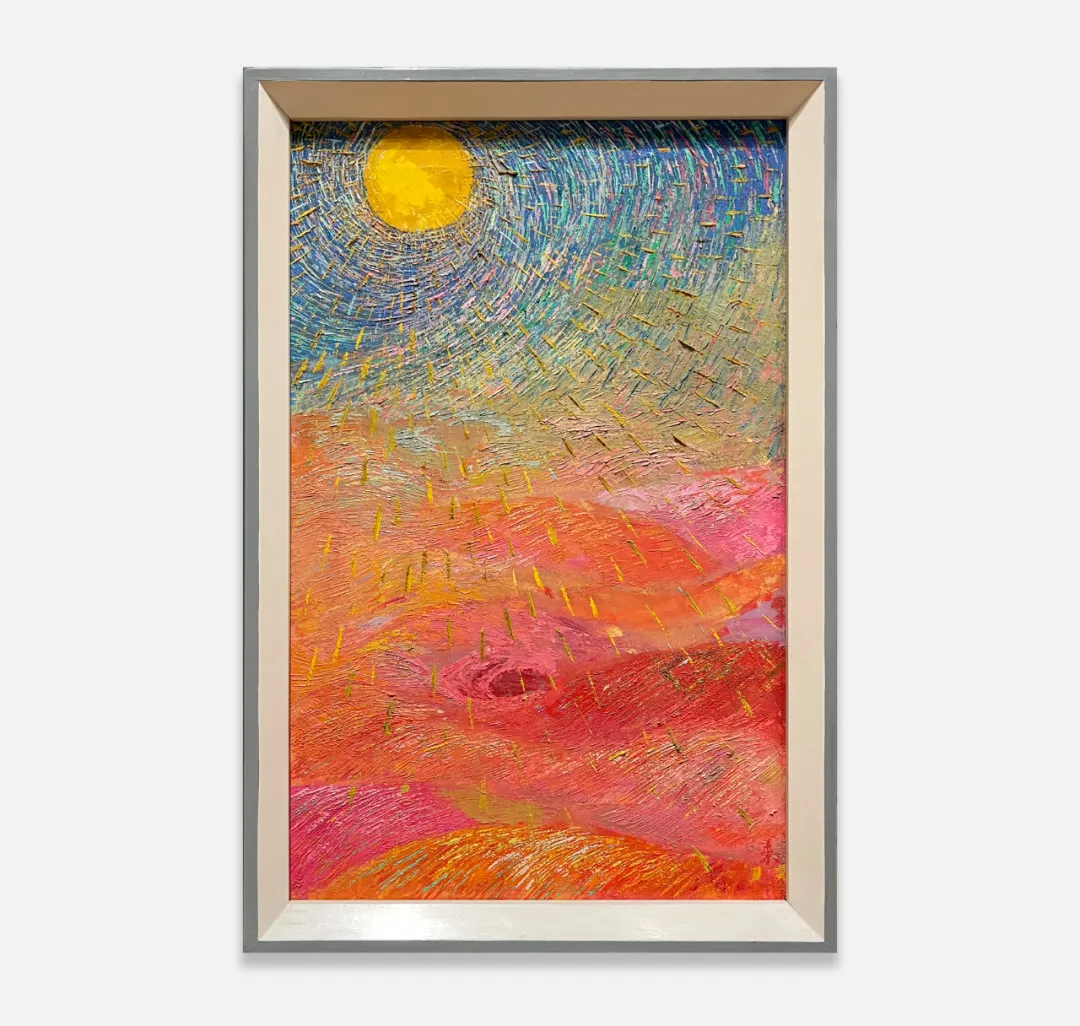

冯国东,《光河》,布面油画,61.5×39cm,1979年,©香港M+希克藏品(1979年“新春画展”参展作品)

冯国东,《自在者》,布面油画,120×409.5cm,1979年(1980年“北京油画研究会”第三次展览参展作品)

只是,冯国东年少成名之后的命运,却大体并不顺遂,苦痛颠沛居多,无奈与不如意是常事,可谓从来没有过上理想的画家生活;不过,这竟无碍于他旺盛的、喷薄的创造力,留下了数不胜数的杰作,跨越着绘画、装置、雕塑等多个门类。冯国东是以艺术与命运相搏的自在者。外部的限制,比如时间、比如物质,虽有挤压,却并未磨灭他创作与表达的欲求,以至这些遗留的佳作,揭示着艺术不变的真理:生命之有限,相比艺术之无限,实在不值一提。所以,冯国东与我们同在,哪怕相隔了二十年,哪怕未来会相隔更久,他的艺术与我们完全可以亲密无间地对话,且会永远在那里,待我们回首、重视那段我们共有的、不应遗忘的艺术历史。

冯国东与他的《命运(自画像)》,1979年于北京中山公园水榭

“冯国东1948—2005”,如展题所言,是一次回顾性的展览,将呈现冯国东自上世纪六十年代至新世纪的艺术作品与文献档案。这是一次回首的纪念,我们也希望它如冯国东的作品一般,丰厚、又悦目。

冯国东,《影子系列2》,布面油画,80×115cm,2003年

本次展览将在马刺画廊上、下两层空间呈现。一层空间展示的绘画跨越四十年,有载入艺术史册的、冯国东八十年代之交标志性的“现代派”作品,也有首次展出的、于新世纪创作的晚年精品。除此之外,特别设有四处陈列纸本作品与文献的展台,以及致意冯国东的自画像墙。二层空间则以巨型的木雕展台为主,这些木雕早至八十年代、集中创作于九十年代末,见证了冯国东不同于其他艺术家的创作宽广度;另有回溯艺术家生涯的年谱展墙、图像展墙,以及冯国东古玩店与工作室的复原空间。藏在展览的角落,还有大大小小的几本书,有我们编辑成册的冯国东的朋友张寥寥生前为他绘制的漫画连环画,有关于冯国东的三人对话读本(冯兮、冯博一、贾伟),以及由策展人杨天歌所著关于冯国东的第一本专著的试印本——这是一本类传记(或曰评传)的书,书名为《自在者:冯国东的五副面孔》,聚焦于作为工人、“老板”、画家、手艺人与病人这五重身份的冯国东。以下摘录文字,作为展览的进一步介绍,便出于此书:

冯国东的画家生涯有至少三次高光,且先后实现了自我,获得了名望,收获了金钱——这三方面,可谓成功艺术家的大圆满。但是对于冯国东而言却并非如此,只因这些成功的指标,均出现在了他人生的错误阶段:“文革”时期,共产理想、集体优先,冯国东追求艺术、实现个体价值,分外无用,考虑到未引火上身又未遭批判,已然属于幸运之列;改革开放之后,参加展览,受到《美术》杂志的关注,收获巨大的舆论,虽然毁誉参半,但是已然成为艺术新潮的潮头人物。只是,这不仅未能使冯国东跻身艺术体制或收获一个饭碗,而且反倒使得他丢掉了保障性的工厂工作,自此只得打些零工养活自己,无暇全心全意投入艺术的实践;新世纪终于卖出了画儿,赚到了一笔大钱(有六十余万之多!),可是成年累月的操劳与任性,致使他恶疾突发,很快终止了画家的生命……

两千年。年方五十。好像知道自己大限将至似的,冯国东信笔撰写了自己的人生简历,两页纸,不乏潦草涂抹的痕迹。“自幼爱画画”,他自述——像很多画家一样,嗜好就像基因,天然地写进了骨子里。他又写道:“如果不回到老路上,我以为,不会老死,也会憋死”。老路,他当然说的是艺术。“因为我太喜欢艺术了”,这句之后,他又加了括号用以补充——“(这不是装的)”。这括号括得煞有介事,满心真诚。或许多少出于穷困与被迫,他在画画之外,又开辟了新的表达领域和创作方法——那些我们现在称之为“装置”与“雕塑”的东西。同样出于被迫,因为搞什么艺术都活不下去,所以为了谋生,他干过工人、做过手艺活、开过古董店……这些“被迫”催生了冯国东一生的多重面目。

冯国东,出生于1948年,是1980年代活跃于中国官方艺术机制之外的一代艺术家中最特立独行的一位。

他不曾在学院接受艺术教育,1964年参加工作,在北京帆布厂当扫地工,同时自学绘画。1970年代中期,他参加了北京市劳动人民文化宫开办的美术学习班,在那里结识了钟鸣、马可鲁等无名画会、星星画会的艺术家,他与这些画会有着比较密切的来往,但并没有成为其成员。1979年,他参加了最早的艺术家自发组织的展览“新春画展”,此后还参加了北京油画研究会举办的其他展览。1981年,他的文章《一个扫地工的梦》在《美术》杂志发表,文章谈到了他作为一名业余画家生存和创作的艰难,引起了很大反响。1980年代,他逐渐和马可鲁、秦玉芬、张伟、朱金石等较早地探索抽象艺术的北京艺术家走到一起,作品也越来越抽象,同时显示出中国传统水墨的影响。1980年代中期,他还开始创作木雕。1989年,他参加了著名的“中国现代艺术展”,展出了装置作品《钟》系列。1990年代,他一边经营古玩生意,一边出售经自己改造过的“古玩”,也创作木雕、玻璃画等。

2005年,冯国东于北京逝世。他丰富而充满想象力的作品正在得到越来越多的关注。

杨天歌,策展人、艺术史研究者。北丘当代美术馆顾问策展人,北京大学博士生。曾于云美术馆、69ARTCAMPUS、北丘当代美术馆、户尔空间、歌德学院、中间美术馆等地策划“兴之所至”“多少次呵,我离开了我日常的生活”“晦暗里,身体循光深潜”“合作,为了污染,不为完善”“佛系青年:冷漠与共”“海面之下是火山”等群展,以及诸多艺术家的个展。他是新世纪当代艺术基金会“墨缘:艺术史研究与写作资助计划”中国当代艺术写作方向的首届获奖学者。他长期关注二十世纪以来的中国本土艺术与国际当代艺术,并在近期的研究中聚焦于人文地理视角下的身体、身份认同与民族形式建构问题。