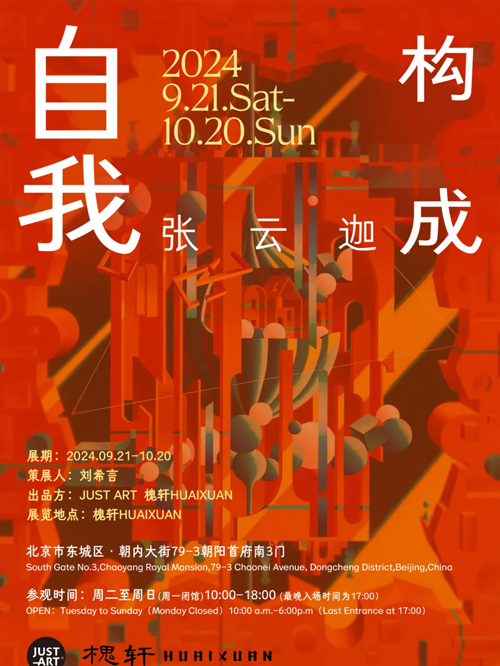

上半年的时候,张云迦分享了一本他最近读的书给我,内容关于珠宝如何装饰人类身体的历史(Jewelry:The Body Transformed)。在他做批注的5世纪南美马赛克耳饰和东欧青铜时代螺旋胸针的页面,除了关注饰品本身的技艺和美感,他还在说明文字中标记了如何由此探讨听觉与秩序、形式构成与审美系统之间的关系。虽然这只是关于张云迦的一个小片段,但却让我捕捉到他创作和个性中的几个关键词——秩序、韵律和构成。

01 秩序为始

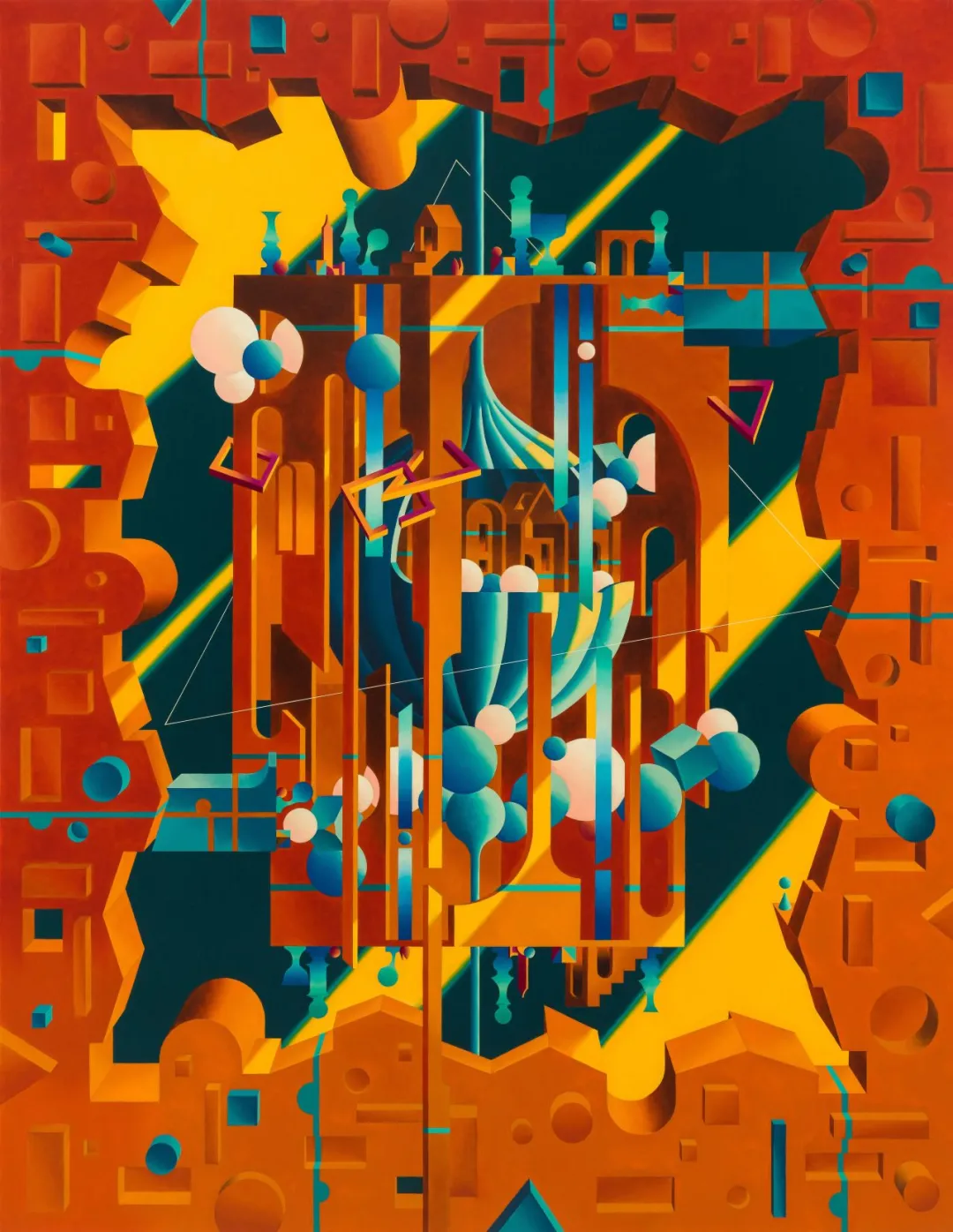

张云迦|《时间种子》|木板油画|120cm×155cm|2024

毋庸置疑,张云迦的“观察者”系列作品给观者的第一感受,一定与井然有序的画面布局、超现实的空间链接和浓郁鲜明的色彩关系相关。丰富的画面内容亦提供了多个故事思路,比如先选一个城市的角度:《摘星揽月》《肆意》等作品中,三角和方形的叠加可视为建筑楼宇,穿梭其中的圆球是行走于不同城市空间的人的身影,若再将一些弧形和半弧形联系起来,它们似是扩音喇叭和号角,传输着现代城市的大小声音。

张云迦|《启示之地》|木板油画|200cm×120cm|2024

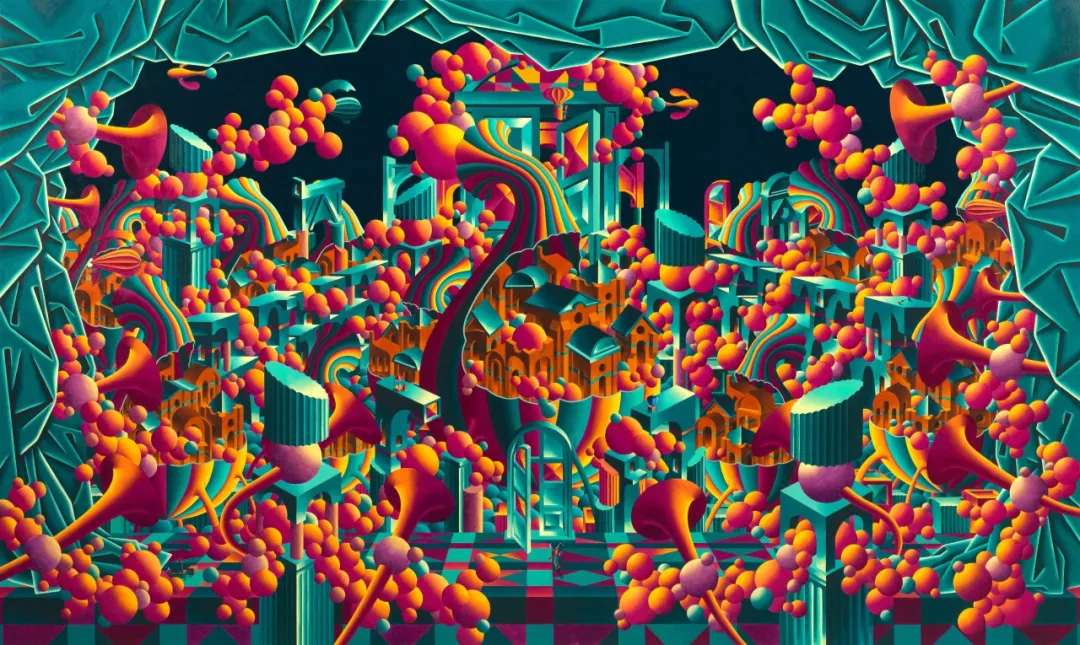

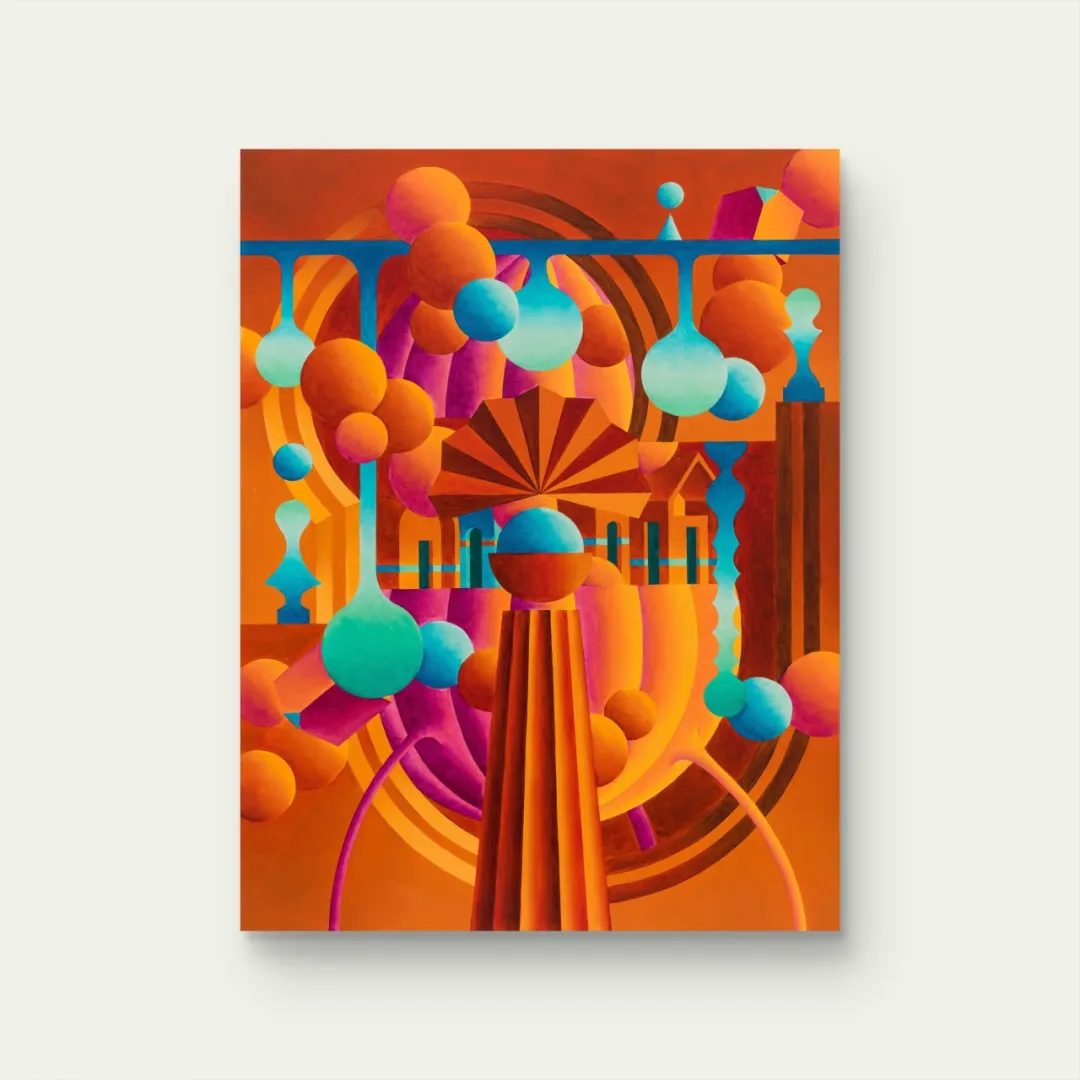

再选一个异世界的角度:在《启示之地》中,弧形又化作母体,不断地生产着填满实体世界和虚构意识的空间种子,初始的圆形种子在飘散中吸食着不同角度的光线,变幻出橘色、白色和玫瑰色的样式,在与大地和天空的碰撞中敲击出一连串新的空间符号。还可以抛弃故事思路,从色彩出发,张云迦多以纯色作为画面主体颜色,《奔奔石叙事曲》是绿色调,《时间种子》是红色调,《盲盒》是黄色调,尤其在最新的四件小尺寸组画中(《圣杯》《双面世界》《正向输入》《半城夕阳半城海》),基本图案相对一致,而他通过调试红黄绿在画面中的比例和组合,对色彩关系和色彩情绪进行了实验。

张云迦|《奔奔石叙事曲》|木板油画|160cm×110cm|2024

不过,对张云迦来说,这些解读并不是他的创作目的,也没有标准答案。相较于结果,他更在乎的是创作的过程,或者说是创作一个有秩序画面的过程。这个过程实则是一个他建构自我的过程。近年来,张云迦处于相对混杂和过渡的阶段,从俄罗斯学习九年回国从教、数字世界瞬时而至的海量信息、俄罗斯未来主义的视觉奇观、国内不断更新的城市建设现场等种种充满反差性的生活经验与视觉经验,让他一度觉得自己与外部世界发生了割裂,为此,他尝试以“以一知万、以微知明”这种先认知自我的方式来重新认知和联系外部世界,通过建构自我世界清晰的运转秩序,进而将自我以一种稳定和自洽的状态投射在外部世界的大秩序中。画面中那些图形、楼宇、色块,是他内里的不同部分,这些部分和碎片之间的拼接、组合,像是他制作马赛克壁画的过程,从零散开始,最终构成一个有逻辑的画面。所以,与其说画中是城市空间、异世界空间,不如说它们是他当时的思想空间,不同阶段的想法和疑问作为种子,呈现提问和思考的可视化过程,并以秩序作为对自我的回答完成阶段性的画面。

02 以乐构成

张云迦|《双面世界》|木板油画|40cm×40cm |2024

在这个自我秩序的具体建构中,张云迦从一西一中两个不同的角度着手,洽和他的求学与文化背景。首先是与他创作有直接关系的俄罗斯先锋派的构成理念。张云迦最开始接受的是现实主义的基础教学,列宾美术学院壁画工作室的经历让他对社会现实投以关怀和参与的热情,他会关注个人与社会的关系,也关注壁画与所处建筑环境的关系,更多时候,他还会以一个观看者的角度反思二者的关系是和谐为宜还是冲突更利。后者这个观看者的视角在某种程度上也契合了他当时异乡局外者的身份,让他将自己放置到一个既参与其中又保持一定距离的位置,这个微妙的距离,是一种心理上对当时状况的犹疑,也是他摸索自我秩序的开始。在俄期间,他不间断的旅行,似乎是在找这个合适的观看位置,也似乎是使用了壁画的创作方法,用眼睛和体验,代替工作室生产,来捕捉和进入周围的世界。车窗外快速划过的不同城市乡村风景,与同样倒影在车窗中的自己形成了一种叠加的关系,可看作是这种观察方式的一个有趣写照,他后来在《窗外》等画作的外延添置了一圈“窗框”,也是对这种感受的再现。有时,“窗外”的景观从东正教拜占庭风格迅速地跳转到构成主义的现代风格,会让他恍惚地将自己投影至先锋派所处的时代,当时的艺术家怎样通过将点线面和材料结构的重新构成来快速建立新艺术秩序、建筑景观如何将艺术家的自我、空间、精神达成三位一体的过程,在那一刻拨云见日般清晰地展现在他的眼前。

张云迦|《摘星揽月》|木板油画|120cm×155cm|2024

从那时起,他就将绘画视作一种画布上的建筑,笔可在平面上绘画,更可穿过城市空间,直达个人精神世界。二维颜色与线条从平面中拉伸起三维空间,这一画布上的空间又不同于实体建筑那样要考虑实用性,他可以从视觉记忆中摘取真实元素,也可以将自己的记忆、困惑和当下化作思想种子,随后用色彩和形状对它们进行模块化处理,再重新构成,就像作品《重组》中的图景:古典立柱被看不见的光线切分在窗户内外,建筑景观穿越进入他的脑中,撑开了他的想法,让想法化作圆球流淌出来,似是重现了当时的视觉印象。

张云迦|《真理之石》|木板油画|30cm×130cm|2024

与此同时,张云迦也始终反思构成的创作方法,一方面当下与构成主义的时代是迥异的文化语境;另一方面,相较于对外部世界的观察,他会更多地向内观察,他时常审视自己思考问题时的基本逻辑为何,思辨作为内在基础的克制和隐喻、秩序和节奏的来源究竟是何。《启示之地》等作品中总是出现在中心的喇叭和围绕其跳跃的圆球,为画面带来似有乐章来的氛围,正是他将东方的礼乐制度作为出发点的一种尝试。从文化传统上来看,秩序让张云迦最先联想到的,其实是中国的礼制,礼作为社会秩序和社会伦理,是秩序的基本,而礼又通常以乐的形式展示,周礼中就言及以乐德、乐语、乐舞教授国子。乐能够让礼的制度化和严肃化融入情感化和审美化,是要先“乐极和”,礼才会极顺。这扩展了张云迦对秩序的理解,秩序不是单一、枯燥和制度化的,规矩画面中的节奏是秩序能够成为秩序的点睛之笔,是他何以不同于他人的所在,也是他的根本所在。而他常将这个声音放置在画面中心,可能正是对此的一种无意识表现。

张云迦|《正向输入》|木板油画|30cm×40cm|2024

体现在画作上的话,“观察者”作品系列中有边缘清晰的世界轮廓,如《时间种子》中四方城墙围合起的规整空间、《启示之地》搭建起的完整舞台,也有《正向输入》这样碎片化的世界局部,这首先反映了张云迦对传统哲学中将礼作为“万物有成理而不说”(庄子《知北游》)的思考,清晰和混沌共同构成秩序,不需要对其有干涉和妨碍,而是应去观察、理解和接纳。至于他的理解方式,他会以《时间轴》中时隐时现的楼梯、《真理之石》中一条细细的线或是《应许之地》中贯穿南北的声音,将四散的元素链接起来,这些线索像是谱线,它勾连出的画面节奏,既是他对自我秩序的一种规划,也是他对礼乐相成的一种理想。

张云迦|《半城夕阳半城海》|木板油画|30cm×40cm|2024

在《时间种子》和《奔奔石叙事曲》等画作的角落和边缘,时常会有小小的圆形和三角符号出现,看起来它们只是整个乐章的一个断音记号,但对张云迦来说,他们其实是作为观察者自己的身影,从他以金字塔尖的奔奔石为其命名可见一斑。观察者是这一庞大画面的指挥者,他赋予了画面整体性的秩序安排和起伏错落的节奏调性,不过,指挥者始终是背朝观者的,也就是说,对于外在与观者,张云迦希望自己尽可能小;而对于内在与自我,他希望自己尽可能清晰。

张云迦|《为什么不勇敢一点 》|木板油画|120cm×150cm |2024

张云迦 Zhang Yunjia

1989年出生于河北,2017年毕业于列宾美术学院壁画工作室,现任教于中央美术学院壁画系。

近期展览:

2024 “绘画亦语言”,JUSTART,北京

2023 “行无疾徐”,JUSTART,北京

2021 “向壁登良”中央美术学院壁画系青年教师三人个展,景德镇

刘希言 Liu Xiyan

艺术学理论博士,副研究员。现任中央美术学院美术馆策划研究部主任,北京文艺评论家协会会员、北京美协策展委员会委员。她于2019年入选文旅部青年策展人扶持计划,策划展览多次获得文旅部优秀展览项目,如“团体作为方法——中央美术学院艺术团体研究与抽样展”“何处寻行迹:馆藏古代绘画的人与自然”等。

刘希言的研究方向为美术馆史、美术馆学理论及跨地域美术馆实践,并在机构有十余年的展览策划和活动组织经验。她在《美术》《美术研究》《美术馆》《艺术设计研究》《艺术博物馆》等刊物发表过多篇研究文章,编辑出版多部理论和展览图书。