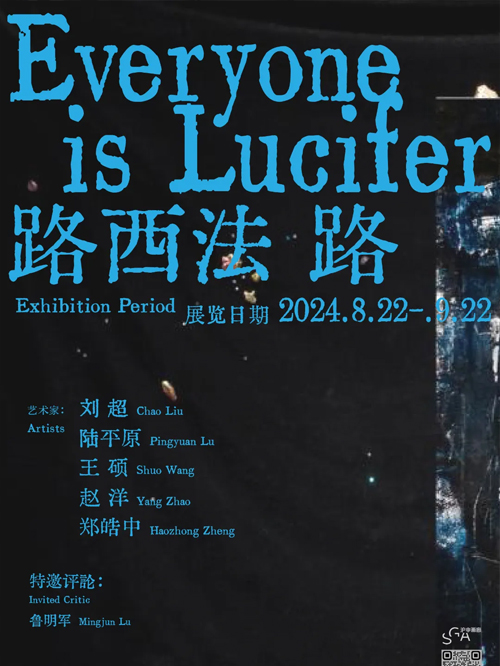

路西法最早来自罗马神话,指晨星之神“Lucife”。后经拉丁语的转译,变成了“Lucifer”。“Lucifer”由lux(光,所有格lucis)和ferre(带来)组成,意谓“光之使者”,即天使中最美丽的一位。然而,在后世的误传中,“路西法”常指被逐出天堂前的魔鬼撒旦,久而久之,它甚至成了撒旦的代称之一。如在但丁的《神曲》中,路西法就被塑造为反抗上帝而被逐出九重天堕落到地狱的撒旦。

路西法到底是天使,还是魔鬼,到底是变成魔鬼的天使,还是变成天使的魔鬼,我们不得而知,甚或它原本就是变动不居——此时是天使,彼时是魔鬼。美国心理学家菲利普·津巴多(Philip Zimbardo)在经典的《路西法效应:好人是如何变成恶魔的》一书中探察了“日常生活中的种种社会角色剧本的规范与约束,会不会使我们像上帝最钟爱的天使路西法那样不知不觉中对他人做出难以置信的事,从而堕落成为魔鬼”。菲利普·津巴多的研究聚焦在1971年由他主持的“斯坦福监狱实验”这样的个别案例,但事实上,如果抛开诸如此类的极端实验,我们发现很多时候、尤其在今天这似乎已经成为常态,我们都在路西法路上,人人都是路西法。

津巴多在书中写道:“人性化的关系是我—你(I-Thou)关系,而去人性化的关系则是我一它关系(I-It)。随着时间的逝去,去人性化的施为者会被吞没进人负面性的经验,造成‘我’发生变化,并且产生出客体与客体间或施为者与受害者之间的‘它一它’关系。”在这里,作者提出了一个更尖锐、也更具挑战性的命题:今天我们该如何理解人性?甚或,路西法会不会脱离人(性)成为另一个现实?比如,我们能否辨识作为天使的路西法和作为魔鬼的路西法?我们能否清醒地意识到自身的路西法分裂?再比如,借某个特定的强势话语,当我们并不一定自知而强行要求别人如此这般的时候,特别是在不需承担任何法律风险和道德义务的时候,或许不是对方,而是我们自己已经变成了路西法?津巴多说:“去人性化是没有界线的。……将受害者变成一个抽象的概念,甚至给他们一个贬低的名称:‘蟑螂’——必须消灭的物种。有一个更写实的说法是:想象用讨厌的色彩涂抹在敌人脸上,然后摧毁‘画布’。”但此时,被摧毁的不一定是作为“画布”的对象,还有我们自己。

事实上,在决定用“路西法路”(Everyone is Lucifer)作为展览标题之前,我并没有和五位参展艺术家有任何交流和讨论,完全受他们共同风格的心理驱使,第一时间想到了这个题目。我相信自己的判断,而五位艺术家的集体认可在某种意义上也证实了我的判断。而且,我知道他们更关心——也是我着力探讨的——并非是如何画一张好画,也不是如何有效表达一个观念,而是绘画、画家/艺术家、乃至所有人的处境和使命/宿命。

刘超和王硕是两位来自东北的艺术家。他们是夫妻,也是同学。不难想见,他们在画法、画风上的相互影响,但同时也可以看出,他们彼此(刻意)拉开距离的努力。他们的绘画都是关于人的塑造,却呈现为不同的方向和路径。在刘超的笔下,无论男女,无论正面还是背面,皆被抽离为简单的黑色或白色轮廓,它们仿佛鬼影一般,漂浮在一片莫名的风景或晦暗的表面。它们随时可能脱离画面,也随时可能隐没在背景或作为媒介物的颜料中。在近作中,刘超用不同的方式反复地描绘同一个(没有辨识度的)人物的同一种姿态,探索一个日常的身体动作所具有的无限潜能,在他的笔下,它可能会是一束白光,一团灰雾,一座山峦,一簇烟花,或成为花园一角……与其说,他将人物置于自然的母题之中,不如说是将身体汇入绘画媒介当中。或许刘超并没有意识到,反复地描绘或演练同一个动作或(无止境地)重复同一种语言,本身就是一种去人性化的实践。但刘超并不完全是重复,他更珍视的是重复中的差异,或者说作为身体-媒体于其中变化的可能性,尤其是其失调和扞格不入的一面,比如在平面的强制或压迫中扯出更多空间/时间的维度。然而,大多时候,画中的艺术家面对的是一堵难以逾越的墙——平面性,即便有地平线,但艺术家也无法通往远方,而是被“阻拦”在山前(《山》,2023)。此时,我们不妨将画中那个重复的人物想象为艺术家自我的投射,就像“路西法”一样,今天的艺术家需要扮演不同的角色——时而“天使”时而“魔鬼”,以适应体制和生态的变化。

如果说刘超的描绘是试图从画面背景/基底(Ground)中抽出(或揪出)人物(形状)(Figure),那么王硕的描绘则更像是在从背景/基底中“放逐”或“摧毁”人物(形状)。王硕惯用横扫或半旋转式表现性笔触,赋予画面一种升腾的势能。在《光的痕迹》(2022)中,“旋转”中的人物变成了光束——前面提到“Lucifer”就是由lux(光,所有格lucis)和ferre(带来)组成,《荧光》(2023)中的背景如“深远山水”一般,《雪宝宝》(2023)、《跳舞的树》(2024)中的树木则仿佛火焰……这些独特的处理方式一方面模糊了人物与背景的关系,另一方面随着她的笔触和构图将画外的观众带入画中。近作中出现最多的是饮食男女交谊舞的场景,有的画面保持着高饱和度(如《夜曲》,2021;《暮色》,2021;等),有的则有意压低了饱和度(如《拥抱》,2023),特别是画中被放大的男性形象则尽显“富态”和“闲适”,他们有时在山间,有时在广场……他们尽情地放逐自我,同时也在通往“毁灭”之路。王硕很享受在画布上“撒野”的感觉——绽放色彩也绽放人性,但同时,就像画中的人物一样,亦常常陷入虚空之中。

与之相应,郑皓中的近作也同样致力于人物与背景之间关系的探索。如《关于树叶速度的研究》(2023)中,画中的女性与画面散落的植物(树叶、树枝等)几乎融为一体,此时,不妨将人物的身体想象为树干。不过,在另一个系列“她与窗外的树”中,树枝跳到了前面,并明显与背后的人物拉开了距离,透过树枝的缝隙,依稀辨得人物的轮廓和形象。树枝被笼罩在夜色中,背后的人物则仿佛正沐浴着阳光。这看似在一个视觉空间之内——它符合基本透视原理,但实际上是两个时间的叠加。一如既往,郑皓中始终保持着松弛或近乎“垮掉”的状态,对于这样一种“稀松平常”“漫不经心”的创作方式连他自己都难以区分到底是日常行为还是一种艺术表演,但无论如何,他都不忘狡黠地偷窥或斜视一眼人性的亮处和暗处。

赵洋说:“身处黑暗中的人,常常心系光明。”但实际上,很多时候黑暗与光明并非泾渭分明。赵洋描绘更多的是他儿时的童话想象,原本是天真浪漫的场景,在他的笔下却更多是荒诞、滑稽、暴力、杀戮、腐烂和野蛮……灰粉色基调与儿时的童话想象同样显得格格不入,反而透着一丝忧郁、惆怅和不羁……或许,儿时的童话只是一个托词,那些充满异域情调的密林、山涧和旷野,既是想象的异托邦,也是残酷现实的寓言——这里“既有神话和真实的双重属性,也表现为与通常想象截然不同的生存真相”。

童话、游戏曾一度是陆平原创作的主题之一,即便是新作“上上签”系列中,也带着游戏的色彩。此处,他融汇了AI、剪纸、绘画等多个媒介,一方面将自己让渡出去,把图像的生成完全交付给AI,另一方面他又通过细致的剪裁、描绘回归自我,将自己的感知、情感、温度附着其上。于是,这些形象既透着无邪的童趣,也充满了神鬼的恐惧,在他看来,这是“一个与现实平行的、庞大的幻想世界”。但陆平原关心的并不仅仅是这个结果,而是在这个过程中,当技术(主体)与人的(观念)意志遭遇时,它所释放的前所未有的意志和潜能,包括二者相互的角力。在这里,真正的问题/难题在于,到底是技术让人类变成了魔鬼,还是人类令技术变成了魔鬼,或者说二者原本都是魔鬼-路西法?

三年前,应沪申画廊的邀请,我策划了群展“靡菲斯特的舞步”(2021)。展览通过“精神政治学”“灵性政治”等议题的探讨,重申“无的革命”与前卫的可能。三年后,循着“靡菲斯特的舞步”,我们再次踏上了“路西法路”。在这条不归路上,艺术家能做什么?画家能做什么?人能做什么?……五位艺术家给出了他们各自的回答,可我的耳边却不禁再次响起歌德在《浮士德》中的那句名言:“人就算想要出卖自己,却终究发现自己一无所有。”