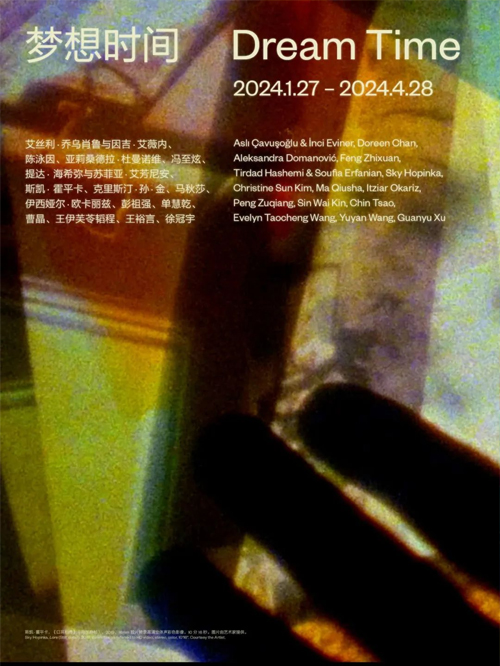

2024年1月27日至4月28日,北京UCCA尤伦斯当代艺术中心将呈现一场关于意志、希望、记忆与想象的展览——“梦想时间”。展览邀请十五位(组)来自世界各地的艺术家和艺术家组合,通过包含绘画、雕塑、摄影、影像、装置、表演等多种形式的作品,探究梦的丰富涵义并共同参与对主体性和赋权的探索。参展艺术家包括:艾丝利·乔乌肖鲁与因吉·艾薇内、陈泳因、亚莉桑德拉·杜曼诺维、冯至炫、提达·海希弥与苏菲亚·艾芳尼安、斯凯·霍平卡、克里斯汀·孙·金、马秋莎、伊西娅尔·欧卡丽兹、彭祖强、单慧乾、曹晶、王伊芙苓韬程、王裕言、徐冠宇。本次展览由UCCA策展人方言策划。

克里斯汀·孙·金,《六笔债》,2022,纸上炭笔,132.5 × 122.5 cm。图片由艺术家及空白空间提供。

在展览中,当下的“所思所梦”时而化为一种心理学和社会历史性的虚构之梦景,又投射出对未来世界饱含情感与想象的愿景。在一个充满考验的当下,艺术能为我们揭示什么?展览将尝试通过不同代际的艺术家作品,向观众呈现出丰富多彩的当下世界面貌中想象所发挥的力量:UCCA邀请美国艺术家克里斯汀·孙·金以其标志性的视觉语言在西展厅空间创作一件场域特定的墙绘作品,试图构建一个由梦想引出的相遇之地,并提示多种感知方式所介入的艺术史书写的可能。陈泳因在她的《半梦》项目中通过不同形式的作品,在梦的分享中,创造陌生之人的相遇、共情与联结。

陈泳因,《半梦》(参与式线上平台截图),2020至今,混合媒介装置、参与式线上平台,尺寸可变。图片由艺术家提供。

四组作品在UCCA新展厅向观众展开世界不同地区个体的叙事。伊西娅尔·欧卡丽兹在作品《雕像》中,通过与雕塑对话的行为表演,带领观众缓缓进入主体性的世界。她在《梦的日志》中将自己的梦的内容以文字的形式记录下来,并在展览开放期间进行一次现场分享。斯凯·霍平卡的影片《口耳相传》致敬了美国艺术家、摄影师荷利斯·法朗普顿(Hollis Frampton)于1970年代创作的实验影片,并结合自己创作的诗文,讲述了一段交织着历史和情感的故事。

斯凯·霍平卡,《口耳相传》(局部静帧),2019,16毫米胶片转录高清立体声彩色影像,10分16秒。图片由艺术家提供。

海希弥与苏菲亚·艾芳尼安共同创作的全新系列纸上画作,充满了对亲人与友人的爱与怀念,他们的创作亦呼应了徐冠宇在长期的摄影创作系列《外籍人口》中对移民生活的某种亲历和见证,并揭示人们对美好生活的想象。

提达·海希弥与苏菲亚·艾芳尼安,《紧握我的手,当一切随风飘散》,2023,纸上混合媒介、拼贴,84.1 × 59.4 cm。图片由艺术家及gb agency提供,摄影:奥雷利安·莫莱。

徐冠宇,《WW-08312015-09202023》,2021,收藏级喷墨打印,101.6 × 127 cm。图片由艺术家提供。

展览在中展厅构建了一个传统与现代能量相交织的场域:艾丝利·乔乌肖鲁与因吉·艾薇内共同创作充满想象的画作《水之妖灵》, 以“救赎”一条家乡深受污染的河流,透露出萨满式呼唤的力量。冯至炫在某种热工业废墟中制造出的树脂造机械臂和古代货币、生物材料等相结合的雕塑作品与之一道,讲述折叠远古和后人类时代的技术神话与贸易史。

艾丝利·乔乌肖鲁与因吉·艾薇内,《水之妖灵》,2023,米纸上墨水与丝印,尺寸可变。“TunState ”展览现场,墨西哥城Jumex 博物馆,2023。图片由艺术家及Dirimart画廊(伊斯坦布尔)提供,摄影:恩里克·马西亚斯·马丁内斯。

曹晶则在她通过翻制瓷器所构建的一个反时序的背景中,探索东西方之间的历史互动,过去与未来的交融,以及后全球化文化中不断演变的身份。王伊芙龄韬程在《引用的意象(一)》和《引用的意象(四)》中,借由小说《查泰莱夫人的情人》中不乏成见的句子,引出对这些命题更具当代立场的评述,她对语言和语境创造性的转换和挪用,既富于幽默与诗性的直觉,亦将水墨、书法等媒介从简单的传统源流与临摹复制程式中解放出来。

曹晶,《你那有趣的面庞之后》,2023,瓷、陶、环氧树脂、粘土,65 × 57 × 3 cm。图片由艺术家及Martin Janda画廊(维也纳)提供,摄影:kunstdokumentation.com。

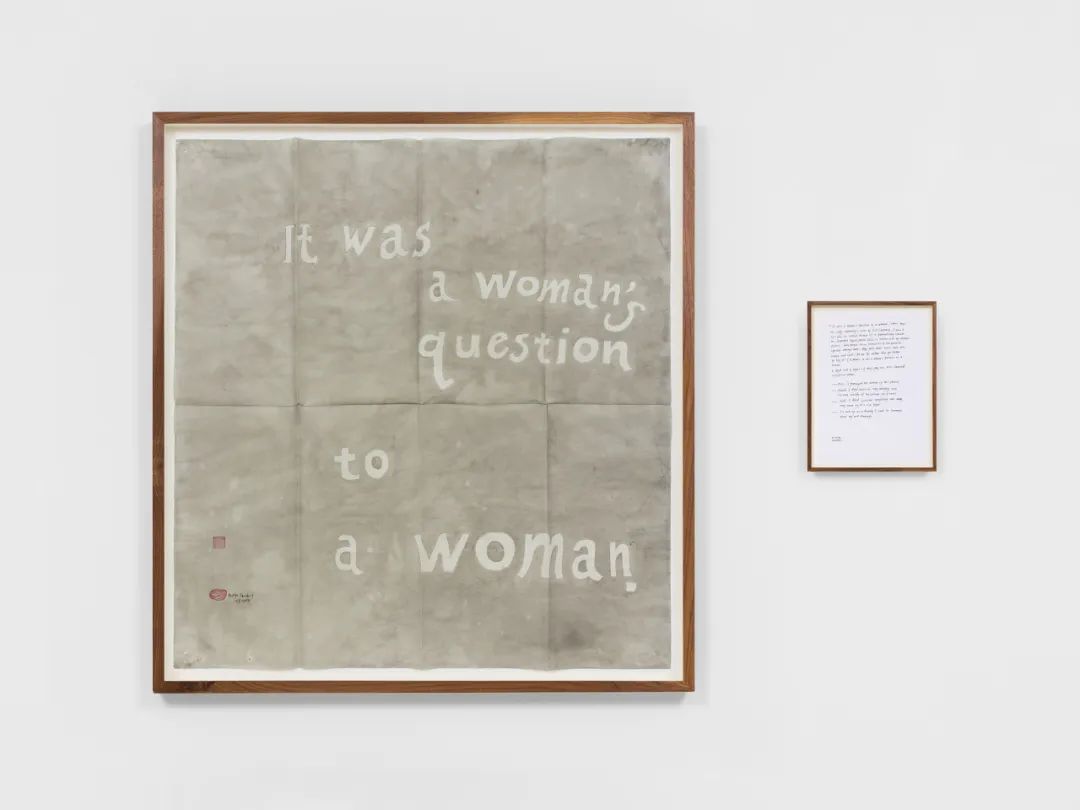

王伊芙龄韬程,《引用的意象(一)》,2019,纸上墨水,90 × 97 cm、21 × 29.7 cm。图片由艺术家及天线空间(上海)、卡洛斯/石川画廊(伦敦)、Fons Welters (阿姆斯特丹)、Kayokoyuki (东京)提供,摄影:斯蒂芬·詹姆斯。

杜曼诺维创作的一组以贝尔格莱德之手为原型的雕塑,将与一段深受萨迪·普兰特的赛博女性主义著作《零与一》启发的技术发明时间线相叠置,探索了女性与科学技术历史的亲密关系。马秋莎的最新作品《海上窗》——在一个可移动的橱窗内通过挪用、编排与重构历史物件,使得物件的历史确定性发生游移生成出若干想象的路径,并连同背后所蕴藏的生产与贸易流转、集体记忆以及个人情感都被一一激活。

亚莉桑德拉·杜曼诺维,《午后一梦》,2014,激光烧结聚酰胺、聚氨酯,青铜饰面,9 × 13 × 26 cm。图片由艺术家及Tanya Leighton画廊(柏林、洛杉矶)提供。

马秋莎,《海上窗》(局部),2023–2024,综合材料,235 × 150 × 46 cm。图片由艺术家及北京公社提供。

彭祖强在最新作品《自动更正》中,通过流行音乐思考文化情感中的他者身份,摇摆于不断交替更正于集体之梦中的“你”和“我”,引起人们对思想和情感世界的外延、回忆及其脆弱性的思考。王裕言的全新影像装置作品《熟睡的世界转过身来》结合大量的现成影像素材,描绘了一个虚构世界中的人造照明工程,引起人们对技术神话的反思。

彭祖强,《自动更正》,2023,三频16毫米胶片转录数字高清影像装置,3分3秒。图片由艺术家及天线空间提供。

王裕言,《熟睡的世界转过身来》(影像静帧),2023,影像装置,25分钟。图片由艺术家提供。

在展览的尾声,单慧乾通过作品《全部都係你》分别扮演了男团中的四名成员,每个角色以不同的态度体现出超越人造二元的多重身份,揭示偶像文化的造梦机制背后欲望及情感结构的共通。

单慧乾,《全部都係你》(影像静帧),2021,4K双频影像,4分5秒。由刺点画廊及Shedhalle共同委任制作。图片由艺术家及刺点画廊提供。

在这个充满挑战的当下,我们是否有勇气想象未来的生活模式?如何将当下的现状理解为一种不同生命的共存状态,并在这种复杂性中找到一个人类可以去向的地方?触及上述诸问题所进行的实践中,艺术家们既采取了多样的媒材选择,又在各自的个性和与他者共生的世界中分享着彼此的经历和感受。本次展览亦是“新倾向”系列之后美术馆再度聚焦当代前沿艺术创作的中型主题群展之一,其中不乏才华横溢的中外艺术家的精彩作品——这亦是他们中的许多人第一次在国内机构亮相。