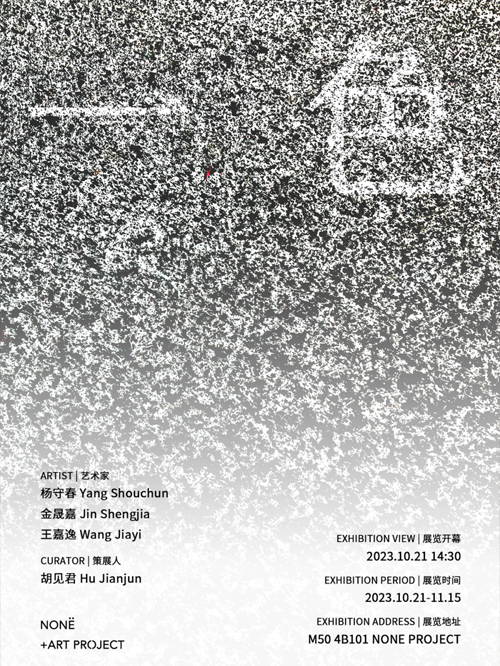

None Project空间于10月21日至11月15日举办由胡见君老师策展的联展「一色」,展览将呈现来自艺术家杨守春、金晟嘉、王嘉逸的纸本、布面综合、版画及装置作品。

一 色

文 | 胡见君

三岛由纪夫认为艺术就是巨大的晚霞,是一个时代所有美好事物的燔祭。晚霞之后,是苍茫暮色。在那一色的黑白世界中,蕴含斑斓万物,隐藏着光影与流年。

杨守春、金晟嘉、王嘉逸的艺术世界如此安静而纯粹。版画专业出身的他们,在作品中着力于对黑白的探索、对画意的穷尽与对质感敏锐度的追求,又让一切在相互平衡中消弭无痕,归于宁寂。他们不一定在乎作品的完整度或印刷的精确,有的倾向于具象与表现,有的追求抽象与极简,有的尝试材料和装置,但版画的语言、气质和格调得到保留与贯穿,就像一以贯之的血脉,使得他们的作品呈现出沉蕴的气质与凝聚的灵魂。

「如你一般柔软」,61.5x43cm,2016,石版画,王嘉逸

“恬淡寂寞,非世所尚”,在纷纷扰扰的尘世中,他们用各自手中的刀笔披荆斩棘,逆流而上。在人与人、人与作品的相互凝视中,有一种自在的气场遥相致意又互不干扰,呈现出整体的宁静与恒常,那是天地与宇宙本来的秩序与面目。

万物皆有裂痕,那是光投入的地方。

——科恩

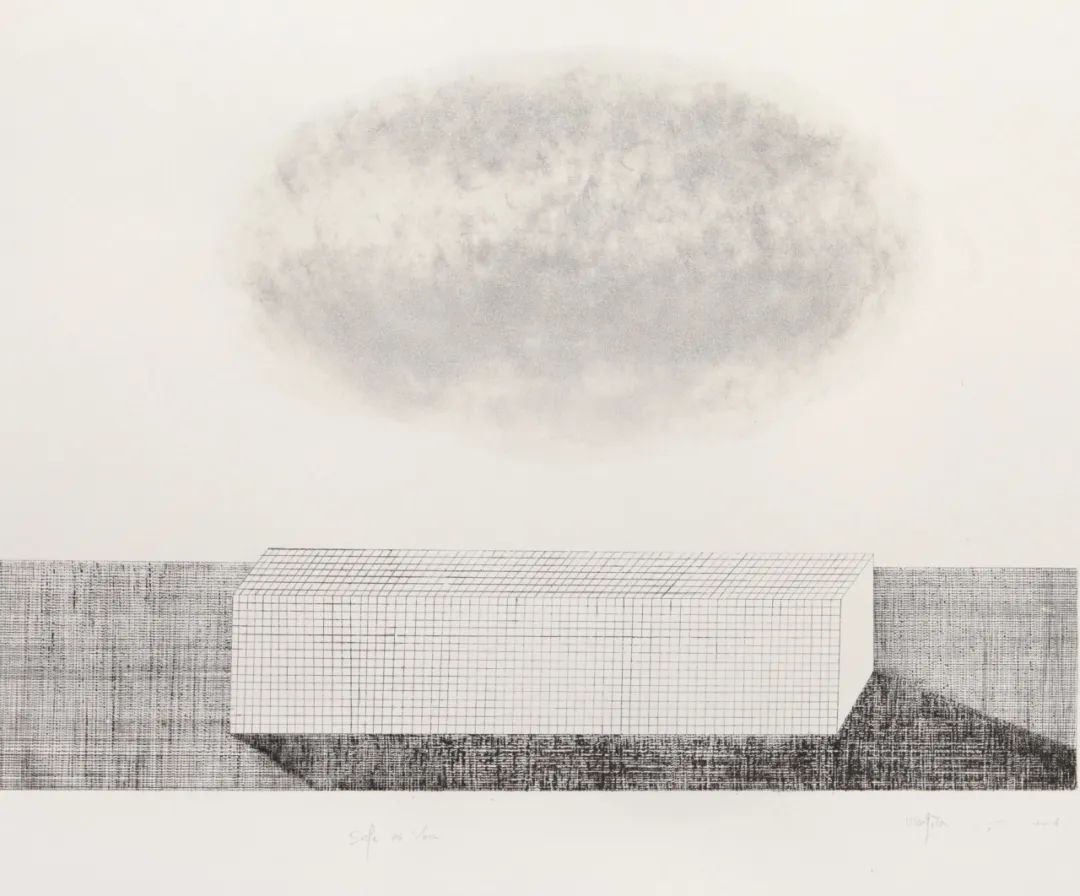

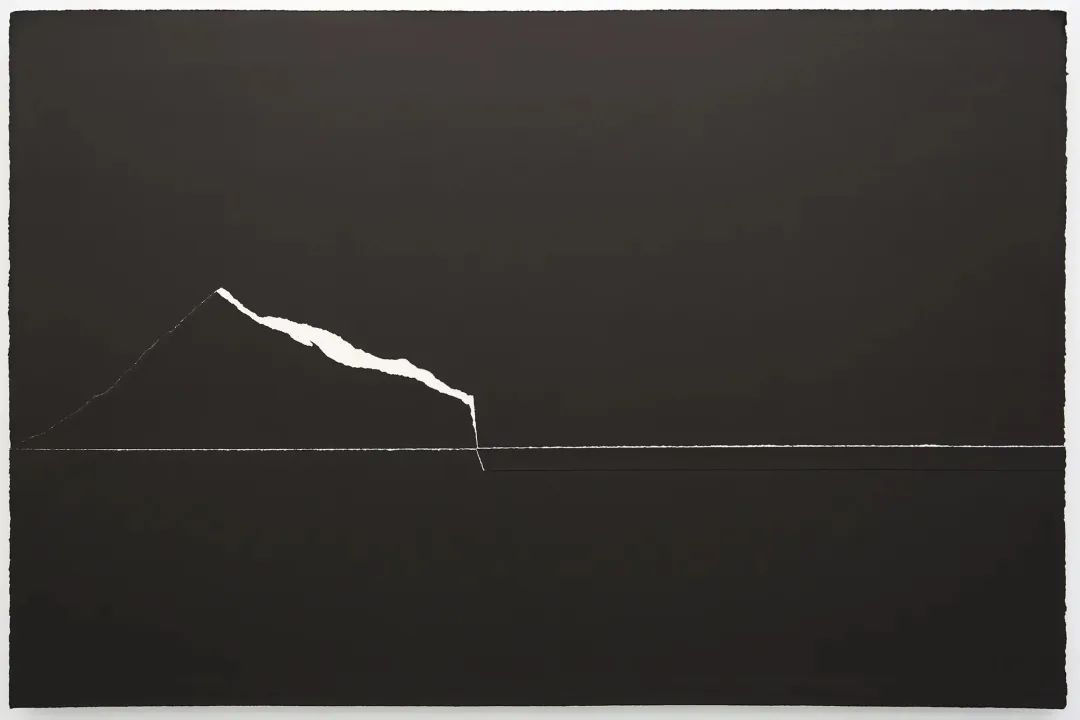

「划过车窗的雨 No.11」,100x120cm,2017,纸本,杨守春

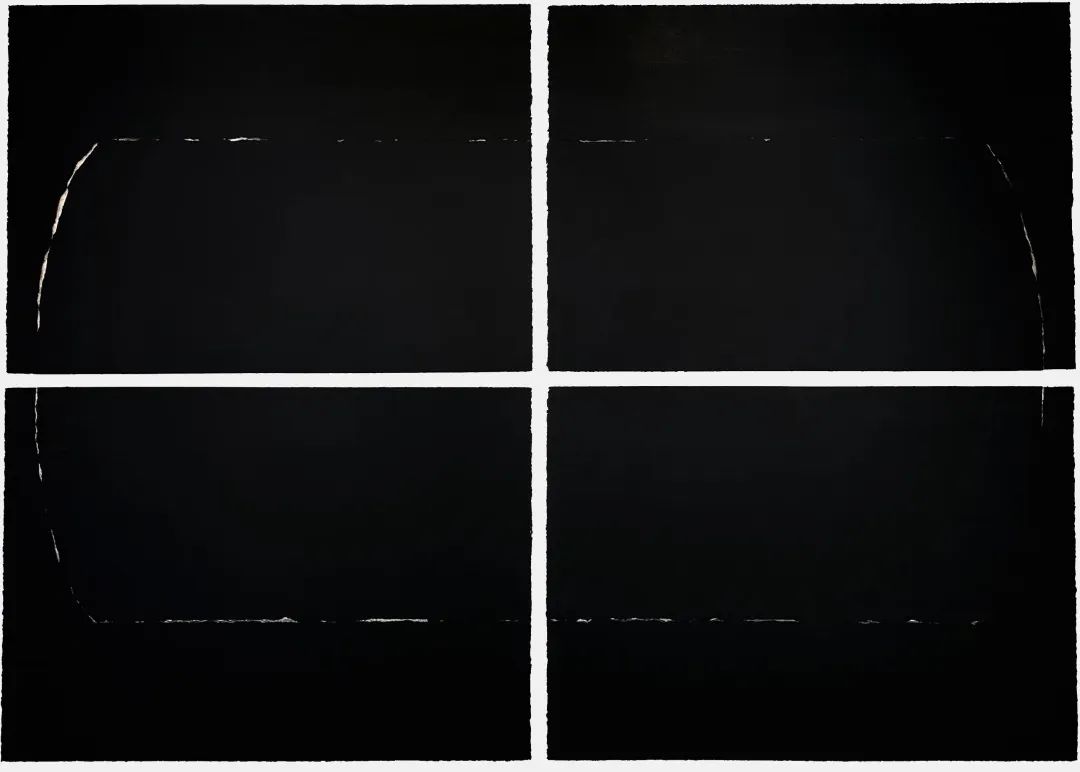

“至白系列”是杨守春从2006年至今延续的纸本系列。这一系列以黑为底,以白为形,在极致的宁静中突破一种平衡感。纸张撕裂边缘所形成的纤维起伏和宽窄厚薄变化打破二维平面,形成不同于传统绘画的笔触与质感。那些随形的撕痕像是一个很小维度里的雕塑,可看可观,甚至可以触摸,并在画面中产生微妙的动静与呼吸。纸的边缘形成的白线像是有声的闪电,又像是一道光的救赎。这种声情并茂的陌生感与神秘感,产生出一种恒定与神圣的诗意。

「若 No.4」,81x121cm,2017,纸本,杨守春

在他的画面中,白是被有意经营的。他说:“在深色的背景下,白虽少,它发出来的力量却很大,势反而是强的,有的时候一个庞然大物你却感觉力量很单薄,小却有力量,耀眼;大小多少 ,有自己的判断。”有效的控制细节变化是创作中的一个重点,纸边缘纤维的变化需要细微末节的照顾,要让生长方向自然生动,并与背景贴合紧密,就像万物在天地中呼吸生长一般。

「鲍威尔湖 No.1」,81x121cm,2017,纸本,杨守春

守春经常会把进行中的作品暂时搁置,过一段时间再进行修改或重新建构。因为有时间的参与与沉淀,让作品更加温柔平和,更有沉积的力量。创作过程陪伴着一个人的灵魂旷野缓慢生长,正像曼弗雷德所言:“我的精神独往独来,不与人们同行,我自看世界,无须用人们的眼睛。”作者常常会将“自我”抽离出来,不断反观画面映射出的精神情绪与微妙效果,直至它们合一而生,并自足成长。

他希望观众在走近作品之前,也有自己的心理预设甚至一定的仪式感,让身心回归平静后,与作品双向奔赴,产生真正的交流与共鸣。在最后的画面呈现中,似乎可以听到寂静中的人声与歌声,那是作者内心世界的和声,随着黑白的时空序列,走向无限的纵深。

「有了你,我感觉好多了 No.2」,155x215cm,2011,纸本,杨守春

我们徒然会回到曾经喜爱的地方;似不可能重睹它们,因为它们不是位于空间中,而是处在时间里。

——普鲁斯特

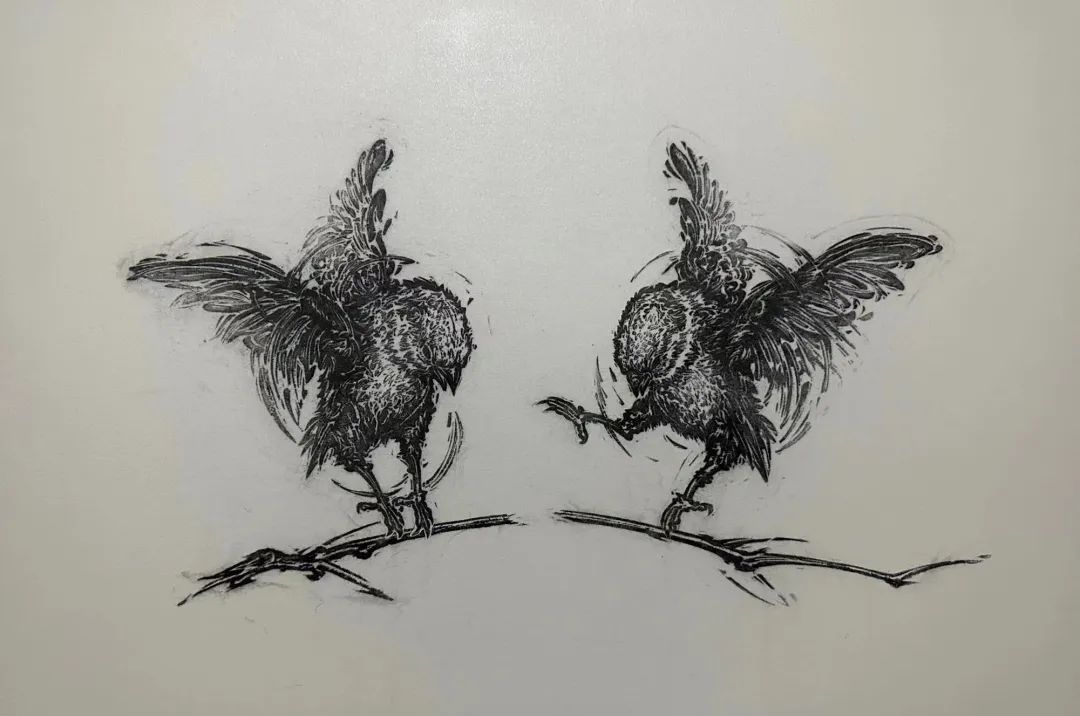

在此次的三人组合中,金晟嘉的作品偏具象,有野性未驯的自然气氛,更靠近东方诗意而唯美的传统,那些鸟兽似乎从《山海经》中飞腾而出,质朴、灵动而有力。在笔触的组合与表达中,又有着鲜明的个人表现主义成分,在动静得失、现实与幻梦之间求取平衡。

「却」,40x60cm,2023,油墨印染于布面,金晟嘉

这批作品的大多数环节是在工作室以外利用碎片时间完成的。创作过程既不像国画或者油画那样呈现为横向的笔触积累叠加,也不像传统版画塑造的瞬间纵向印制达成。他的作品结合了横向和纵向的表达手段,一层一层转印、晕染、叠加。作品中的每一个单元都是独立的个体,在碎片化的时间线中、在异质空间和不同的情感状态中,经过反复画、刻、印而得到重组与绽放。

「却」局部,2023,油墨印染于布面,金晟嘉

晟嘉所用到的木刻语言,结合了极度笨拙和极度灵巧,极度单纯和极度讲究,刀法组织乱中有序,体现出一种速度与力度。作品虽然用到了木刻版画的艺术语言,却不像传统版画那样印在纸上并拥有版数,而用独特技法转印于特别质感的画布之上,架上绘画的情结被妥善保留。作品充分运用水、油这两种媒介在各种温度、湿度以及自身属性作用下所产生的各种可能性,借助“古老”和“传统”的趣味性传达出一种特别的仪式感。

「茸茸」,130x130cm,2021,油墨印染于布面,金晟嘉

艺术家将这些个体单元通过印染到画布上的方式,尽可能组装出一个稳定且传统的“场景”,而过程中的琐碎与繁复被隐藏与忽略。作品最后呈现的完整且带有笨拙感的视觉体验,与成百上千的工作瞬间及记忆碎片交织冲撞,那些记忆如姿态各异的玄鸟一般,若将飞而未翔,在多维度的时空中纵横聚散,也引导着观看者的心境。粗犷与细腻,节奏与力量,动与静以及不同力量对冲下所形成的质朴与恒在,是艺术家心仪的主题。而创作过程中的各种期待与不确定性,更像人与世界的真实关系。

「无题」局部,2023,油墨印染于布面,金晟嘉

维特根斯坦说:“当我拥有它时,我惊异于世界的存在。”对于一件成功的作品来说,一切最好的解释,也不会穷尽它的意义。

远离人群,他在阴沉的幻想中追踪……即使风景变换,仍将寻找深处的阴影。

——拜伦

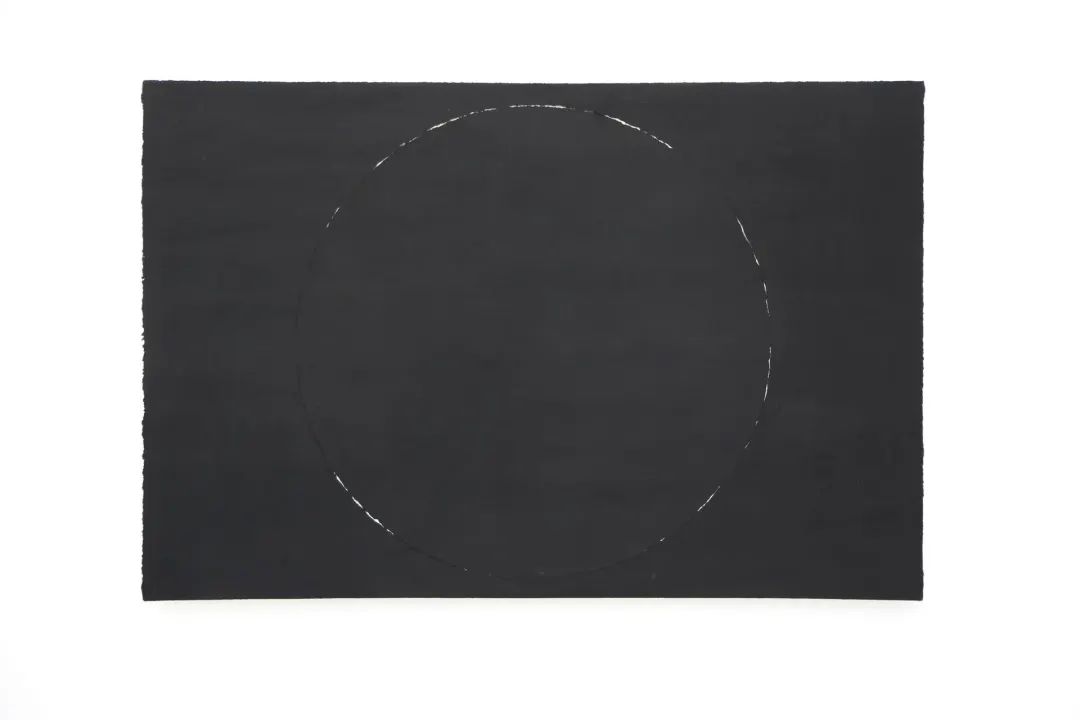

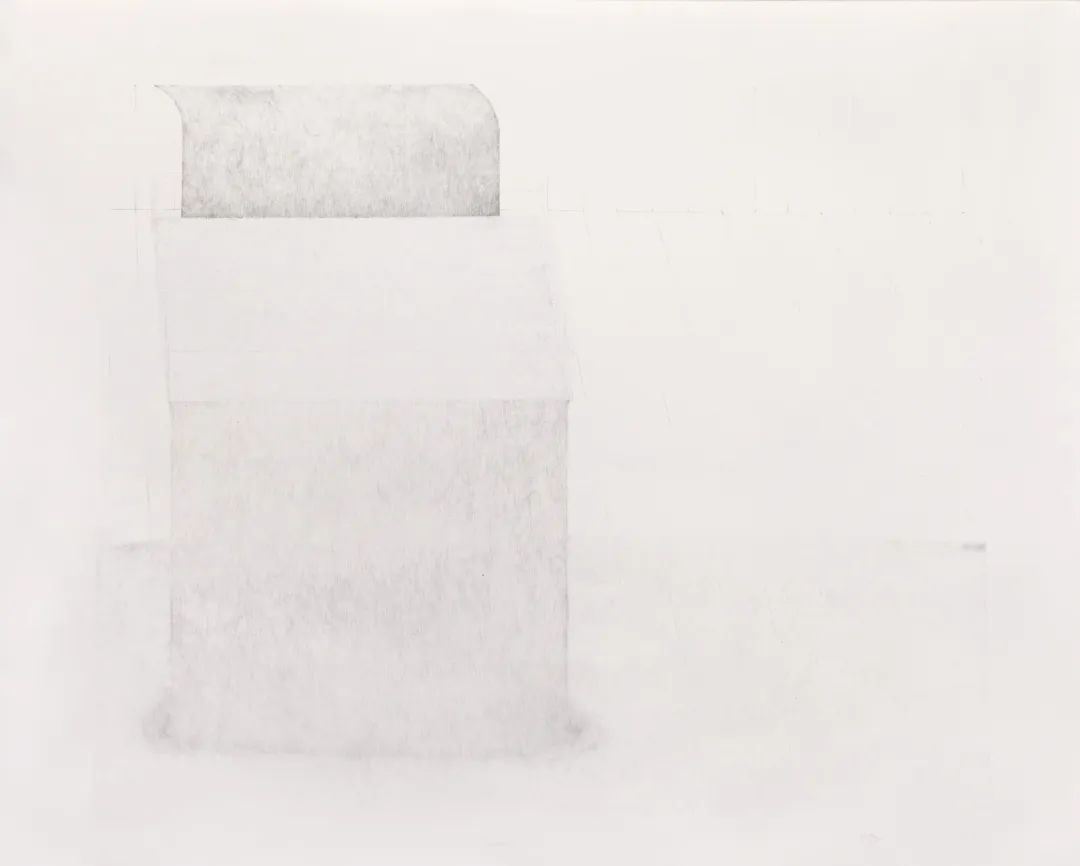

如果说杨守春的作品像天地间的万象与流光,金晟嘉的作品是天马行空纵横聚散的心事,那么王嘉逸的作品就像一场渐行渐远的记忆。有流沙般点滴流逝的痕迹,有铭心刻骨又无处安放的心事,在似是而非、似有若无的空间中行进和展开。

在每一次旅行中,他喜欢收集一些使用过的东西作为旅程的纪念,比如香烟盒、票据、有趣的广告纸等。由于部分票据用热敏纸打印,随着时间一部分残留,一部分随风而逝,就像记忆本身。再轰轰烈烈的“存在”与“痕迹”都抵不过时间的流逝。艺术家将这种不可挽留的“消逝感”融入自己的创作手法中,利用最为传统的欧式手绘石版画与套色技法,以手术刀片代替传统的石版画铅笔进行创作,以一种疼痛般的留痕来对抗时光的洗刷与记忆的褪色。在印刷语言的选择上,他通过控制印刷压力与改变上墨的方式,使画面达到一种灰淡、朦胧而闪烁的视觉观感。克制的用色似乎如此“寡淡”,几近黑白而无情,却处处留情,那些欢喜与伤痛,都深留着抹不去的梦般印记。

「昏迷」,78x65cm,2017,石版画,王嘉逸

「渗透」,101x78cm,2017,石版画,王嘉逸

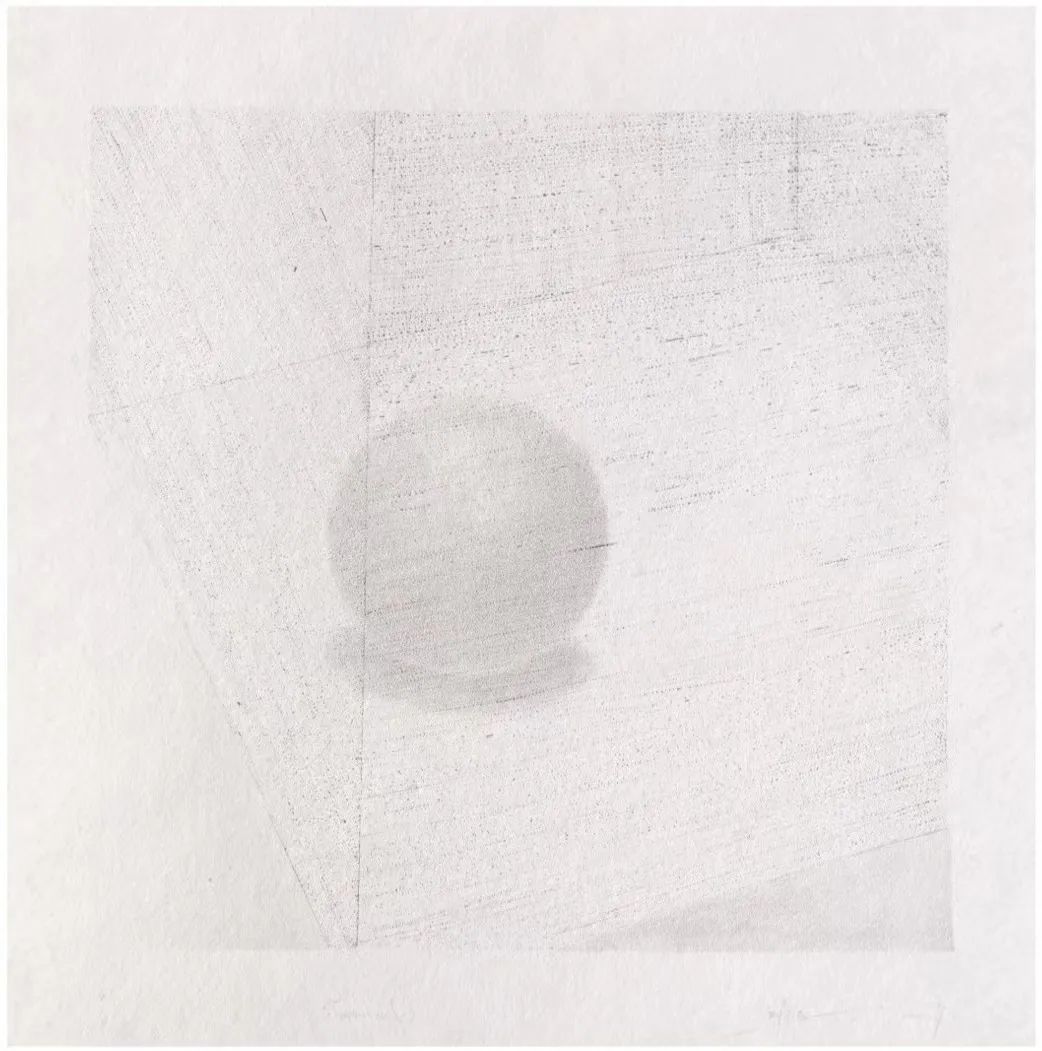

「SURROUND」,31x31cm,2017,石版画,王嘉逸

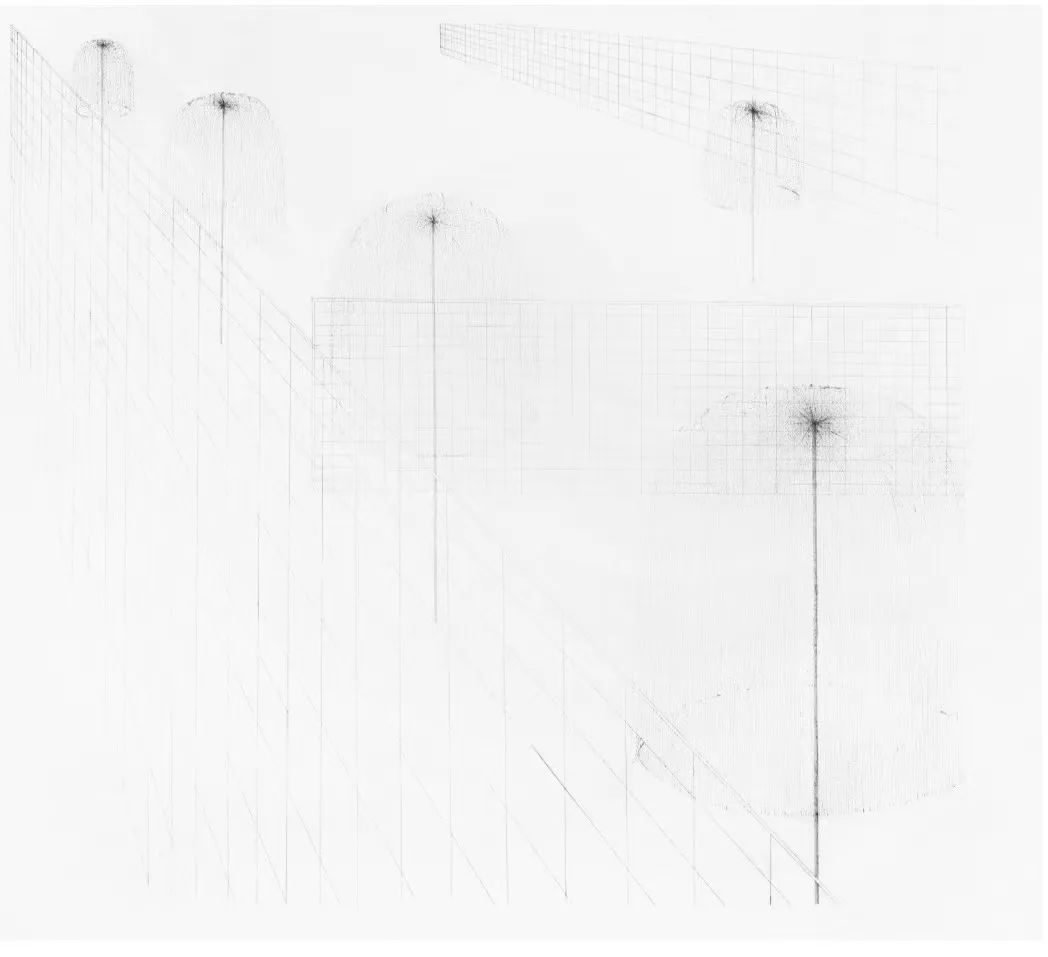

他的装置作品《负形·抵抗·平衡》,亦出自版画艺术实践中的思考,表现同一绘稿经“正负片”处理后的两张图像所呈现的截然不同的氛围与视觉张力,它们相互对立又互为支持,相爱而相杀。面对记忆与死亡,相比于悲观的情绪,他说更多的其实是遗憾:“这种遗憾出自于一个人最原始的‘贪婪’,就好比你无法步入一个装有梯子却没有横杆的水池,你也无法看清被风微微掀起的幕布背后到底为何物。”

他的画面中有一种诗意的伤感情绪,常常呈现莫比乌斯环一般看似合乎常理却充满悖论的图像组合,延续了他对于柏格森“绵延”思想的个人理解。绵长时间的各个相异瞬间互为渗透和融合,构成相互借力、不可分割的有机整体,所有的对抗都在时光的流逝中得到缓解与释然。

“使用手术刀片刮擦石面是一种磨灭、利用硝酸腐蚀图像是一种磨灭、抹去图像上饱和的油墨是一种磨灭、在图像上裱上一层薄纸以削弱形体或颜色的强度亦是一种磨灭。”向死而生,方死方生,磨灭与流逝,是时间的艺术、万物的宿命。而逝去的记忆,逐渐真正走出了时间,成为天地玄黄的永恒命题。

加缪说,“秋是第二个春,此时,每一片叶子都是一朵鲜花。”风乍起,“一色”的开枝散叶,留住了时光经行的疏浅痕迹。即便最终走向萧索与平淡,也在一片寂静中映照出整个秋天。

「负形·抵抗·平衡」局部,2023,石膏及综合材料,王嘉逸

「TRAP N.1」,50x60cm,2020,石版画,王嘉逸

「笼罩」,含装裱尺寸50x50cm,2023,石版画,王嘉逸

胡见君

原名胡建君,作家,策展人。中国美术学院博士,上海大学上海美术学院副教授,博士生导师,美术学博士后流动站合作导师。上海大学中国书画研究中心副主任,上海诗词学会常务理事。师从贺圣谟、徐建融、卢甫圣、陆康先生。已出版《既见君子——海上艺文录》《怀玉——红山良渚佩饰玉》《飞鸟与鱼——银饰里的流年》等作品二十余部。