首饰是与我们最亲密的艺术,是身体的自我表达。

首饰创作是开放的,涵盖世上所有材料与形态——从一切(everything)到虚无(nothing)。

——高世名

前言

“当代国际首饰与金属艺术三年展暨国际巡回展”是由中国美术学院创立于2015年,立足于本土当代首饰和金属艺术,面向国际,三年一次的专业学术交流展。它经历了2015年的第一届“炼金铸身”和2018年的第二届“21克”,时隔5年再度启航。

本届三年展的标题“化石成金”出自汉代刘向《列仙传》中的“点石成金”,一折仙道传奇。这一成语今天引申为化腐朽为神奇的创造力时刻。在本届展览中,我们之所以将标题的“点”改为“化”,是因为希望强调一种艺术“转化”的过程性,而非一蹴而就的“神迹”。标题最后一个字“金”则对应于三年展的艺术媒介“金属”。

相对的英文标题“The Golden Touch”(金触)则来自于古希腊神话,又称为“迈达斯的触摸”。它虽然和中文标题共享同一个人类的梦想,即将石头转化为黄金,但有着相悖的主旨。希腊版本的“点石成金”是一折对于“恋金癖”的批判性寓言。在展览中我们将其引申为当代首饰和金属艺术对于传统本体论,即艺术媒介中心主义的反思和突破。

中英标题之间意义上的类似性和主旨的龃龉正创造了一种关于“金”(金属)的辩证性张力。本届展览的目标与其说是对当代首饰和金属艺术这一门类的展示,不如说是对艺术内外边界的探讨。在艺术媒介和门类重新综合的今天,在艺术跨界和观念化逐渐成为主流的当下,当代首饰和金属艺术无法局限于固有的围绕“金”(金属)的现代主义本体论范畴,而是要和外部形成更多元的连接和融合,从而实现新的发展和突破。

当代首饰和金属艺术是美学现代性发展中的一个环节,它和现代艺术和当代艺术几乎平行发展,即从功能性和工艺导向转型为一种独立的审美门类。从全球视野上看,在20世纪早期的几十年里,包括亚历山大·考尔德、卢齐欧·封塔纳、路易丝·布儒瓦、埃里希·海克尔、马克斯·恩斯特、汉斯·阿尔普、曼·雷和巴勃罗·毕加索在内的许多西方现代艺术家,都有过首饰设计相关的尝试——有的是直接作为可佩戴雕塑进行创作,有的则与金匠或珠宝设计师合作,共同形成首饰作品。在本次展览中我们有幸可以展示几件20世纪早期的现代首饰作品。尽管这一时期的实践并不普及,但首饰制作的专业道路随后确立了自己作为艺术的地位。特别是在西方,制作首饰的金匠完成了自我的艺术家化,或者说现代或当代艺术家进入首饰的创作领域,使得首饰制作被纳入艺术的现代化中,二者推动、塑造了后来作为当代首饰的“作者首饰”的发展。

在第二次世界大战之后,特别是在20世纪60-70年代,当代首饰将自己完全从作为金匠工艺和应用艺术的限制中解放出来,对珠宝的传统佩戴和装饰功能进行了批判。它除了其特有的艺术观念化和媒介开拓性之外,也在很大程度上采用了艺术界的传播、欣赏和收藏方式。当传统首饰主要保存和展示在宫殿、大教堂的宝藏室或民族博物馆的陈列厅中,当代首饰则主要由当代艺术画廊销售,并和当代艺术共享同一批欣赏和收藏群。到目前为止,当代首饰以“作者首饰”的名义确立了自己的地位,作为当代艺术中一个公认次要,但仍然独立的部分。

随着当代艺术在20世纪最后的十年中逐渐实现了全球化的普及,当代首饰也进入了中国,但要晚于当代艺术的1978年,大概在21世纪的第一个十年,并主要发生和停留在创作端和学院教育端,特别是设计和手工艺专业,尚未和当代艺术形成有机的联动关系,也未获得相应广泛的欣赏和收藏,更未建立起系统性的传播和展示模式。

本次“三年展”有别于在杭州举行的前两届,将其首发式放在上海,这是因为考虑到上海得天独厚的群众基础。在上海对于当代艺术的欣赏和收藏、传播和展示已经成为了市民审美生活的一部分,但当代首饰还尚未进入公众的认知,因此从上海再次启航有助于当代首饰和金属艺术的全国性“破圈”。我们将本次在上海的展览更多地理解为一次针对欣赏和收藏的教育展,我们除了展示从20世纪到当代,以及国内外最新的首饰作品,还邀请了国内10位当代艺术家和建筑师,联动当代首饰的创作者完成了一系列的跨界创作。

我们希望这个展览可以实现一系列的转化,就如同标题“化石成金”那样:一方面给广大的观众们打开一片重新认识首饰的新视野,为当代首饰和金属艺术获得更多的公众关注和市场转化做好基础的教育和普及工作;另一方面给国内的创作者,教育者们展示当代首饰和当代艺术发展的平行关系,鼓励更多的当代艺术家,特别是雕塑家进入当代首饰的创作,并为原本局限于设计和手工艺的首饰创作者打开思路,超越其固有的“金”本位思考模式,如同当代艺术一样强化了其观念性,拓展了其创作媒介,并对艺术形式,以及其对所处的社会条件展开反思。

姜俊

部分参展作品掠影

四号展厅

【瑞士】梅雷特·奥本海姆(Meret Oppenheim),zonder titel,无题,乌木、皮革、人造毛皮,1.5×2.6×2.6cm,1935

【西班牙】巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso),《牛头》,23K黄金,5.2×5.2×0.6cm,1956

【荷兰】卢特·彼德斯(Ruudt Peters),《吞没》,胸针,银镀金、琥珀、聚酯纤维,8×3×4.4cm,2021

【瑞士】大卫·比兰德(David Bielander),《硬纸板系列》,手镯,银(着色),白金订书钉,8×8×5cm、8×6×7cm、6×7×7cm,2015

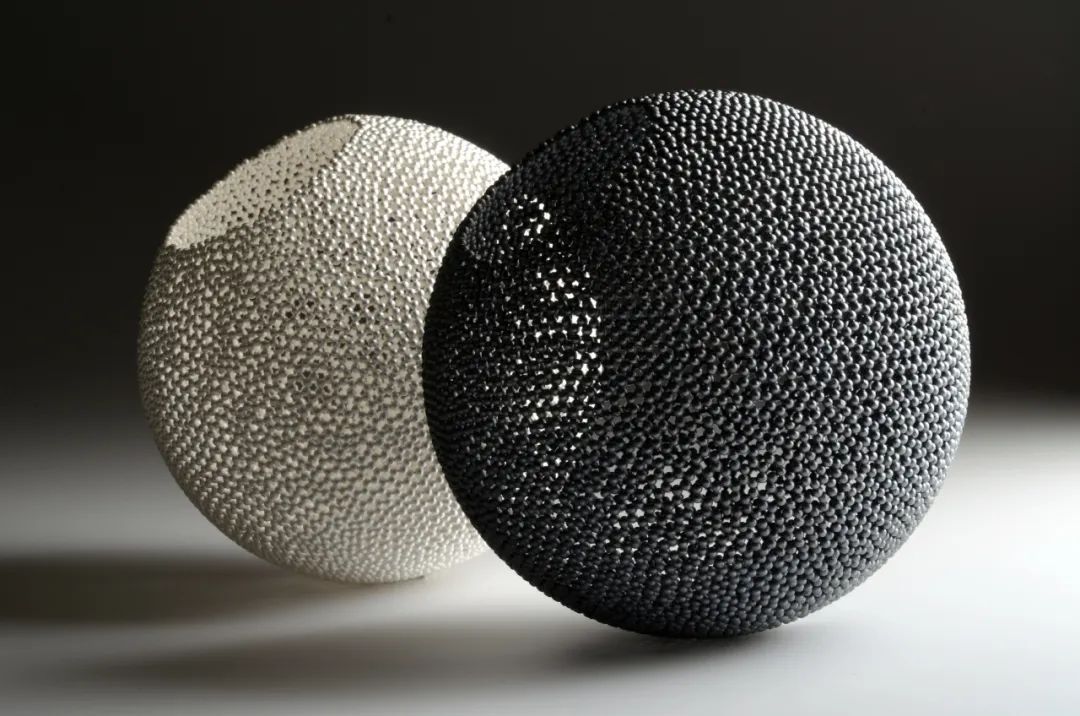

【比利时】大卫·赫克(David Huycke),《黑白珍珠球》,器物,银,30×30×30cm,2003

【英国】阿迪·佩奇(Adi Toch),《黑色酒器》,器物,银,10×10×9cm,2018

八号展厅

段燕俪,《漠·唐》,胸针,银镀金,珐琅,12 x 3.5 x 2cm,2023

周潇,《万端锦簇》,胸针,18k黄金,珊瑚,8×10×2cm,2023

朱鹏飞,《一口吞Gulp》,摆件,925 银电镀金,锆石、电机、电池,13×6×3.5cm(主体),6.5×4.5×4.5cm(调味瓶)、12×5×1.7cm(叉子),2019

高明静,《叶之舞》,项链,铜镀金,芬达石、锆石,30×14×2.5cm,2023

郭新、李正云、吴秋燕,《天使之翼之“飞翔”》,项链,24k金,银、珍珠

15×1×5cm,2023

摄影:蔺琨植

刘骁,《上帝的出恭入敬》,胸针,钛、24k金,8×3×1cm,2021

汪红荣,《金匠》,行为,黄金、影像,7×7×1.5cm,2023

王智鹏,《米壁》,吊坠,中国大米,18k黄金、尼龙绳,7 x 7 x 1.2cm,2023