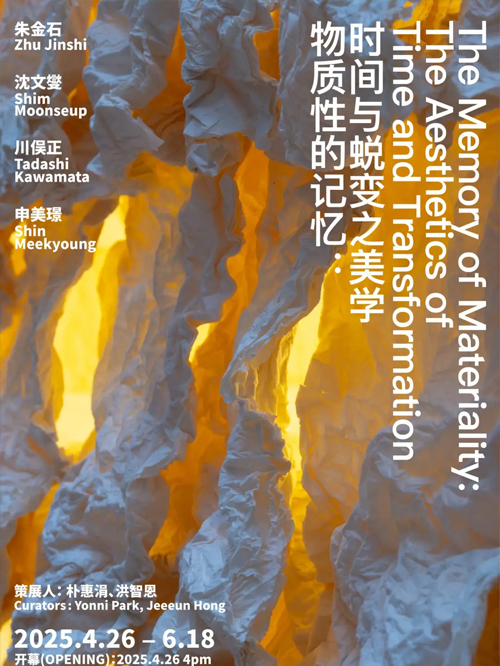

2023年7月9日至10月8日,位于北戴河阿那亚黄金海岸的UCCA沙丘美术馆将呈现新展“莫妮拉·阿尔卡迪里:幻影水域”。这是艺术家莫妮拉·阿尔卡迪里在中国的首次机构个展,展览由UCCA策展人栾诗璇策划。

莫妮拉•阿尔卡迪里,《潜游者》(静帧),2018,影像,4分钟。图片由艺术家提供。

莫妮拉·阿尔卡迪里的创作实践一直以来聚焦于海湾地区的历史演变,及其与石油这一在当代语境中高度抽象化的经济和文化符号之间的诸多关联,这一关注点与北戴河海滨的当地语境形成了巧妙重叠。“石油资本主义(petro-capitalism)”的渗透跨越星球生态、国家政治和日常生活实践,既被视作“资源”,又被看作“诅咒”。它不仅是地缘政治以及殖民历史的索引,还是推动帝国主义和全球化的重要力量。石油是一种时空的压缩,百万年前太阳所带来的生命能量的积累、沉淀、转化与高度浓缩,让人类得以在当下将历史“加速”,彷佛是时间的化石,化身为一种非人类“主体”。

莫妮拉•阿尔卡迪里,《悬浮轨道》,2016–2018,3D打印塑料、汽车喷漆、悬浮组件,每件30 × 30 × 30 cm。图片由艺术家提供。

石油表面独特的光学折射效应与珍珠的色彩有显著的共通之处,二者均为社会文化建构而成的资源和被神化的物质,对于艺术家所成长的海湾地区来说,它们甚至可被看作现代和前现代的两种符号。在它们的故事中相异的生物时间和历史时间交错交叠,采珠业和采油业作为两个时代的支柱产业,像是悬浮在海湾地区的两个幻影,构成了展览中一条重要的线索。

莫妮拉·阿尔卡迪里,《神圣记忆》(静帧),2018,影像,5分钟。图片由艺术家提供。

“莫妮拉·阿尔卡迪里:幻影水域”展出的作品通过几条线索彼此映照和牵引。采珠船歌手这一曾以歌声驱散海上怪物,然而如今业已消失的职业,在展览中的第一件作品《潜游者》中以歌声重现,身着镭射潜水服的潜水者在石油般的水域中伴随着旋律起舞。《未来的过去 3》和《悬浮轨道》中或旋转或悬浮的钻头,到《地心之歌》以恐龙这一亿万年前作为石油前世的生物之口述说身世,再到《种子》对于输油管道的模拟与转化,让观者仿佛置身于陌生的石油开采场景。《油池》于石油工业的衍生品——聚乙烯材料上面印刷的石油矿层的切面图案,暗指石油制品如何被转化成个体对于生活方式的表达。《腹语巫师》以常寄身于油轮之上的骨螺为虚拟主体,用诗歌的方式吟咏自己因油轮涂料污染海洋而导致性别转换的过程,以拟人化、半虚构方式讲述石油工业对于海洋生态不可逆转的改变,与《SS骨螺》相互呼应。

莫妮拉•阿尔卡迪里,《SS骨螺》,2023。布雷根茨美术馆展览现场,2023。摄影:马库斯•特雷特。图片由艺术家提供。©莫妮拉•阿尔卡迪里,布雷根茨美术馆

这种对于海洋生态的延伸想象,以及对于神秘主义的转译,在《神圣记忆》、《葡萄牙军舰》和《圣域》中延续。同样以水生生物为第一视角,《神圣记忆》吟诵着远古的海洋祖先在我们身体中埋藏的隐形记忆符码,《葡萄牙军舰》则以水母共生的隐喻探讨在后石油时代跨物种共存的可能性;而《圣域》中虚构的外星存在,以星球视角暗喻了石油这种矿藏之神秘、异常。

莫妮拉•阿尔卡迪里,《圣域》(局部),2020,单频有声影像、玻璃,20分钟。图片由艺术家提供。

肖像摄影:米罗·库兹曼诺维奇

©布雷根兹美术馆

莫妮拉·阿尔卡迪里

Monira Al Qadiri

科威特艺术家,1983年出生于塞内加尔的达喀尔,留学日本,现居德国柏林。她多样的创作形式涵盖雕塑、装置、影视以及表演。其个展包括“圣区”(毕尔巴鄂古根海姆美术馆,毕尔巴鄂,2022);“精炼的愿景”(布莱佛美术馆,休斯顿,2022);“圣区”(艺术之家,慕尼黑,2020);“帝国染料”(Kunstverein Göttingen,哥廷根,2019);“油藏位”(Circl Pavilion,阿姆斯特丹,2018);“工艺”(苏索克博物馆,贝鲁特,2017);“工艺”(Gasworks,伦敦,2017);“以不同方式解读世界的尝试”(Stroom Den Haag,海牙,2017)“变压器”(苏丹美术馆,科威特,2014)。阿尔·卡迪里曾参与的群展包括 “我们的世界在燃烧”(东京宫,巴黎,2020);“战区:海湾战争1991-2011” (MoMA PS1,纽约,2019-2020);未来世代艺术奖(基辅,2019);“论坛延展”(柏林国际电影节,柏林,2019);第9届亚太三年展(布里斯班,2018);吕勒奥双年展(北博滕,2018);第6届雅典双年展(2018);“原油”(Jameel Arts Center, 迪拜,2018)。2022年,阿尔·卡迪里参加了威尼斯双年展的主题展“梦之乳”。