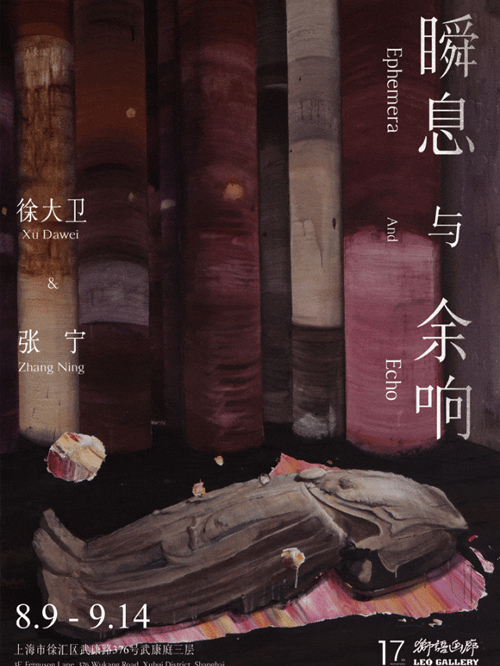

狮語画廊荣幸呈现艺术家徐大卫与张宁的双个展《瞬息与余响》(Ephemera and Echo)。展览将汇集徐大卫自2016年以来的绘画作品与张宁的《蜉蝣》、《那喀索斯》系列雕塑。两位艺术家以各自独特的创作语言,共同探讨时间的流动性、记忆的回响与生命存在的感知。

张宁 Zhang Ning

《那喀索斯 4》Narcissus 4

2025

石膏, 木头 Gypsum, Wood

34 × 37 × 22cm

“人只能在有限中感知无限,在瞬息中体悟永恒。”

——约翰·伯格(John Berger)

时间在此并非线性流逝的河水,而是如亨利·伯格森(Henri Bergson)所提出的"绵延"(Durée)哲学概念—— 一种知觉与意识的连续。徐大卫的绘画以饱满的色彩与直觉性的笔触,捕捉了山野间的劳作、舞者的旋转、土地的沉默。这些画面并非定格的瞬间,而是流动的时间场域,在《未知之地》的幽蓝深渊与模糊的轮廓中,存在与遗忘的边界被悄然消解;

徐大卫 Xu Dawei

《未知之地》Undiscovered

2016

布面丙烯 Acrylic on Canvas

170 × 200cm

张宁的《蜉蝣》系列雕塑则以石膏的物性悖论,凝固了蜉蝣从羽化、挣扎到坠落的生命轨迹,将“朝生暮死”的短暂拉伸为永恒的凝视。蜉蝣的翅膀轻盈如《庄子》“白驹过隙”中的那道“隙”,以其转瞬即逝的生命,叩问《菜根谭》“古今尽属蜉蝣”的虚妄。

张宁 Zhang Ning

《蜉蝣 3》 Mayfly 3

2025

石膏, 木头 Gypsum, Wood

83 x 86 x 28cm

看似对立的作品形态,实则共构了东方哲学中“刹那即永恒”的宇宙观——正如王夫之言:“天地之化日新”,每一瞬都是永恒的载体。在这个被数字化和虚拟化日益主导的时代,两位艺术家以手工痕迹对抗虚无,回归东方美学中“即动即静”的哲思。

徐大卫 Xu Dawei

《有雕像的空间》Space with Statues

2016

布面丙烯 Acrylic on Canvas

180 × 250cm

展览《瞬息与余响》构成一个超越线性时间的沉思场域:橘红色天空下的奔涌色域与凝固的蜉蝣之姿并置;再到采集的人俯身劳作的姿态与那喀索斯低垂的颈项,共同诠释了宇宙万物在消长中的循环往复——存在既在瞬息中显现,亦在回响中永恒。

徐大卫

Xu Dawei

徐大卫,1980年出生于浙江,2001—2005年就读于中国美术学院综合艺术系综合绘画工作室,现工作生活于上海。

徐大卫的绘画起始于空白画布,图像在涂抹与覆盖中逐步浮现。他不预设结构,也不追求明确主题,而是依靠直觉与节奏推进画面,让形象从过程中生长出来。作品常融合具象与抽象,人物或主体多处于凝视或感知之中,整体画面呈现出沉静、内向、带有精神气候的视觉张力。他倾向于营造一种游离现实的图像空间,通过色彩、光线与非逻辑结构,构建精神性的观看场域。作品不强调叙事,而是邀请观者进入自身感受,在凝固的时间与虚实之间、现实与非现实之间寻找共鸣。

其个展包括:《林中空地》,LIANG PROJECT,上海(2023);《融摄》,LIANG PROJECT,上海(2020);《遗迹》,西岸艺术与设计博览会个人项目,狮語画廊,上海(2018);《潜行者》,狮語画廊,香港(2017)。

张宁

Zhang Ning

张宁,1983年出生于山东临沂,2005年毕业于上海师范大学美术学院雕塑系,现工作生活于上海。

作为中国80后雕塑艺术家中特立独行的代表,张宁专注于雕塑语言本身的实验与实践,以雕塑为载体,注入生命中的感知与体悟。近年来,其新作在雕塑语言、空间表现和新材料运用上展现出持续的尝试与突破,拓展了原有雕塑的语境。他的作品传递出强烈的“生长”与“蓬勃向上”的生命力量,形体与空间姿态宛若万物生发,生机盎然,充满由内而外的爆发力,奏响生命的旋律。张宁的创作持续探索着充满诗意与象征性的主题,传递出对东方美学与佛学的深刻反思。其作品至简而至丰,呈现出宁静内敛、厚重空灵的气质,如同没有旁白、仅有留白的电影,温和地触动观众的内心世界,承载着丰富的联想,连接着过去与现在、短暂与永恒。

其个展包括:《张宁个展》,狮語画廊,上海(2025);《生长》,美博美术馆,上海(2023);《一件作品,一个展览,一个艺术家探索的世界》张宁个人艺术项目,新桥美术馆,上海(2019);《金色之旅》,狮語画廊,上海(2015);《宁塑》,狮語画廊,上海(2012);《乡》,狮語画廊,上海(2010);《石头青年》,北京偏锋新艺术空间,北京(2008)。