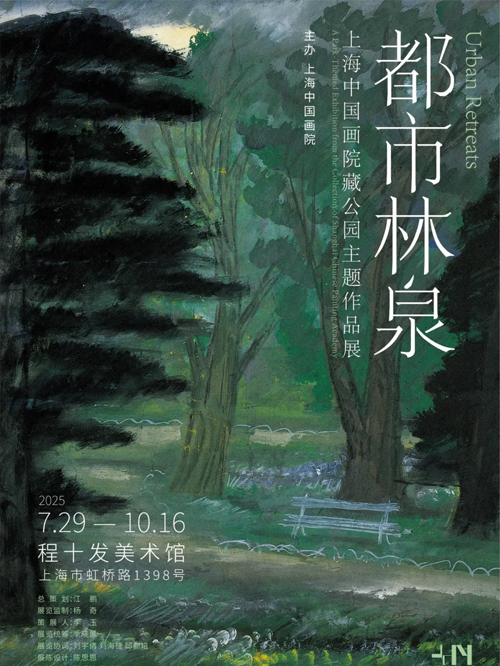

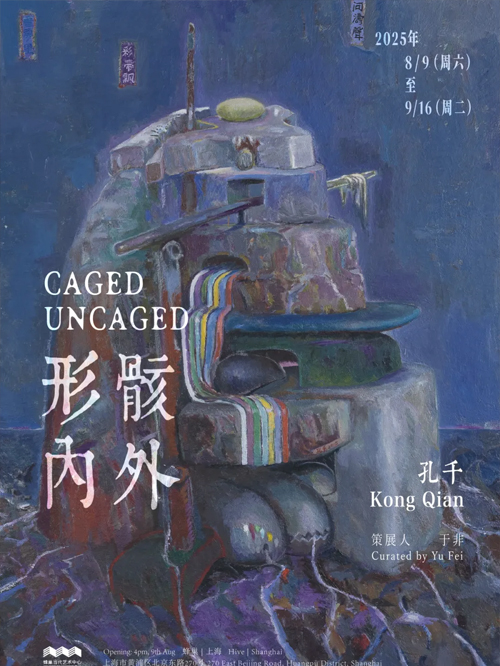

蜂巢当代艺术中心荣幸宣布,将于2025年8月9日在蜂巢上海呈现艺术家孔千的最新个展“形骸内外”。作为继“不合时宜:孔千绘画三十年(1983-2016)”(2016)、“津门世变:孔千个展”(2017)、“时代的异象:孔千的素描之路(1973-2019)”(2019)、“荒腔人曲“(2024)之后孔千于蜂巢呈现的第五次个展,同时也是孔千于上海的首次个展,“形骸内外”遴选了艺术家从90年代至今的重要素描与油画创作,由此提炼出他贯穿始终的,有关身体与城市空间的同构及复合关系的核心母题。展览由策展人于非策划,将持续至9月16日。

纵观孔千近四十年的艺术生涯,他几乎对自身生命维度可企及的天地、世情与众生进行了百科全书式的记述与塑造。各路广泛驳杂的意象与题材在彼此的交汇中衍生出异常繁复、难以穷尽的多重景观。在追溯其创作源流的过程里,探索人与城市之间纠缠嵌套的复杂关系作为孔千的绘画母题逐渐浮现显形。孔千极具超越性与穿透力的整体观与他奇异多元的造型语言相生相成。面对瞬息万变的社会现实和循环往复的历史时空,孔千将他持续积累与反复检视的生命经验与之相连,共塑身体与空间,个体与世界,内部与外部的矛盾统一体。

「灵与壳」

孔千在绘画中对于身体的倚重有着近乎尼采般的狂热与偏执。这并非出于学院派造型训练的惯性与积习,而是源自于天然地将身体视为生命本质的内在体认。在此,身体绝不局限于人体的范畴,而是与广义的生灵相连。其中昆虫最令孔千入迷,占据了他90年代以来大量的绘画篇幅。以《蜗牛、蝉、冰》为例,孔千皴涂出一隅被冰封与凝固的蜗牛与蝉,有如受困于无形的自然法则中动弹不得。正是这些稍纵即逝的生灵激发了孔千最初的生命意识和原始的绘画欲望。孔千用同样的目光注视着被时代浪潮裹挟的人群中既相似又迥异的面孔与身体。无论是《人形》系列中或俯卧或沉睡的无名人体,还是《人像》系列中乖张奇诡的神态表情,孔千无一不用充满力度和重量的线条悉心勾勒,让身体这一生命最原初的空间无比生动立体。这些素描与油画早已跳脱单纯的写生,它们根植于日复一日的现实观察,通过孔千独有的细腻与敏感,凝练出超越现实的生命的表里。

孔千/ Kong Qian

沉睡人形/ Slumbering Figure

1993

布面油画/ Oil on canvas

100×80cm

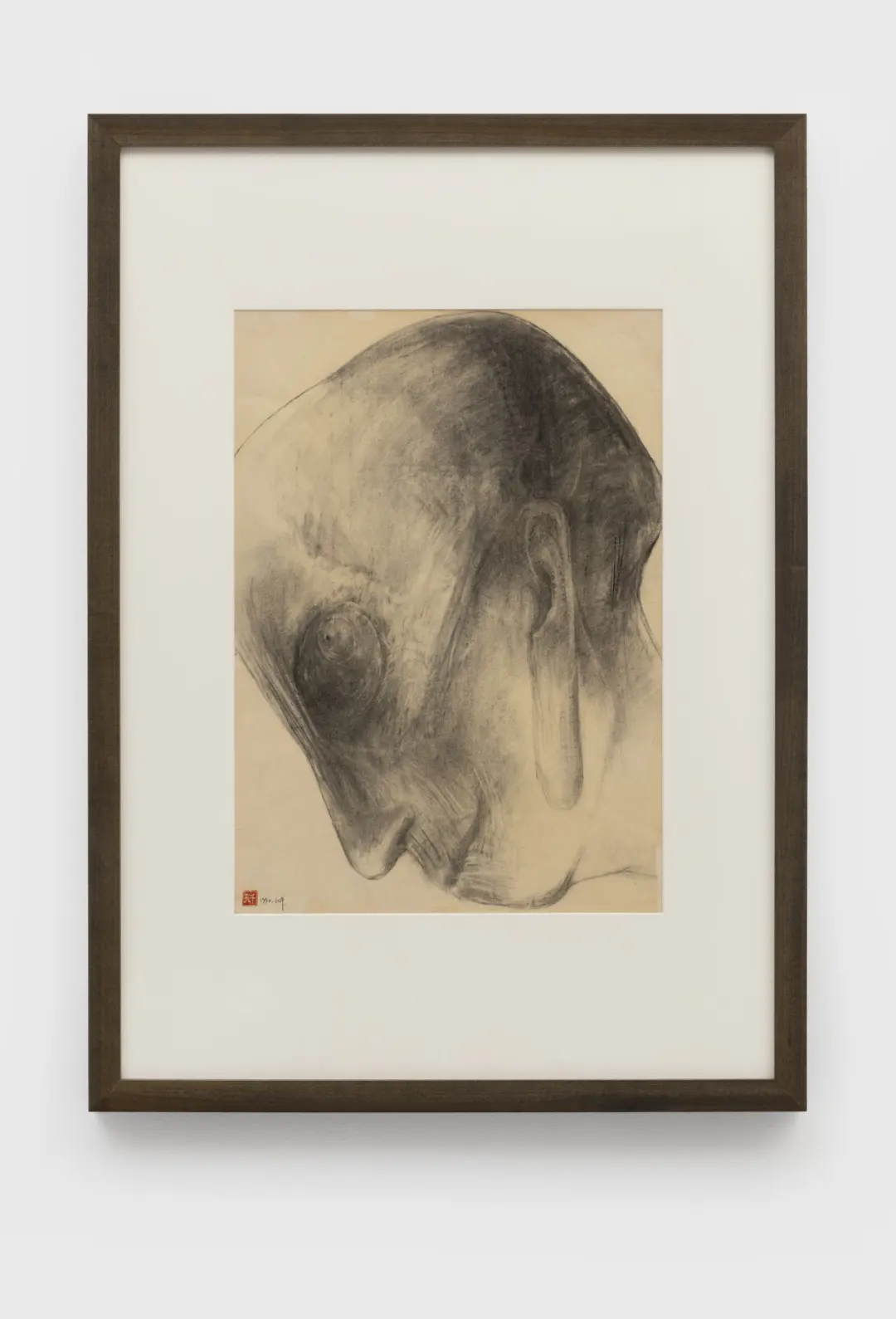

孔千/ Kong Qian

人像70/ Portrait No.70

1997

纸本素描/ Sketch on paper

54.5×39cm

「残肢、断壁」

在身体之中,孔千尤为关注那些局部——手、脚亦或四肢被有意提取与聚焦。它们从身体中被分割、拆解,有些甚至裸露着肌肉与骨骼,却并未被客体化处理,而是仿佛被赋予独立生命般,或漂浮于天际,或行走于旷野。当身体的切片置身于空间之中被重新审视,它们亦成为了空间的延伸。《手》与《足》中的肢体被放大至占满画面的边际,荒诞的变形与失调的尺度,让原本熟悉的身体局部变得陌生:手成为了带有禁锢意味的牢笼,而脚则膨胀、裂变出山峦屏障般难以跨越的粗粝结构。异化的空间就这样从身体的断裂之处悄然开启。

孔千/ Kong Qian

足/ Foot

2002

布面油画/ Oil on canvas

146×114cm

与之并行的是孔千未曾间断的对建筑与城市的描摹和刻画。生长于天津这座充斥着中西文化交锋痕迹的城市,孔千对城市空间有着近乎于本能的关切。80年代早期于天津大学建筑分校的工作经历,以及随后进入天津美术学院任教带领学生在城市中写生的过程,都在无形中加深和激活着孔千对建筑与城市的切身感知。无论是近代战乱中天津古城墙被拆毁的历史,还是世纪之交的天津所经历的大规模拆迁与翻修的巨变,都让孔千获得了一座城市如同残破躯体般脆弱飘摇的肉身体验。城市正如一个群体的身体意志的化身,在被不断积聚、塑造的同时,亦反向影响、作用于寄居其间的每一个个体。甚至,这双重身体,双重空间的命运早已深度捆绑。就像《城》中那个形单影只的小小人体,在一个业已失衡的硕大城池中无处安身。而到了《飞翔的石头》中,赤裸之躯攀附于被连根拔起的如同孤岛的巨石,在难以预料与掌控的时代飓风中无所适从地飘零。

孔千/ Kong Qian

飞翔的石头/ The Flying Stone

2007

布面油画/ Oil on canvas

200×150cm

「复合之躯」

“也许,整个世界就只剩下一片堆满垃圾的荒地,还有可汗的空中花园。是我们的眼睑把它们分开,但我们并不清楚究竟哪个在外面,哪个在里面”。1卡尔维诺借马可·波罗之口述说着世界的真实与虚妄。而无法轻易看清的不止是城市,还有潜藏其间的欲望与权力,是它们让身体与空间一同变形。《白河唱晚》中的天津无疑是千禧年之后全面进入消费社会的中国的缩影,新时代的建筑在折射了光怪陆离的城市夜色中扭曲嬗变。身体的空间化与空间的身体化随着时间推移在孔千的画面中进一步双向渗透。我们显然已经难以辨认和定义《岛》中的另类空间:生物般的肌体与几何式的建筑接壤交织,在彼此入侵,相互咬合的过程里建立着微妙的秩序与平衡。至此,孔千在社会现实影响与个体生命觉知的双重作用下俨然塑造出时代症候的杂糅体。

孔千/ Kong Qian

白河唱晚/ Baihe River's Evening

2009

布面油画/ Oil on canvas

162×216cm

正如从福柯的“生命政治”(Biopolitics)到列斐伏尔的“空间生产”理论(The Production of Space)所揭示的,我们已然处于身体与空间的政治经济学,我们的身体与我们所处的空间无一不是历史与社会的产物。孔千正是把这一对身体与空间的深层认识,投射于绘画中日益复杂多重的形式与结构。当反抗与逃离不再能解决根本问题,那么不如在斡旋与协商中不断开辟和构建个体生命的自治空间。

1 伊塔洛·卡尔维诺,看不见的城市,译林出版社 2012

文|于非

孔千 | Kong Qian

孔千1956年出生于天津,祖籍山东。1982年毕业于天津美术学院壁画系,随后分配到天津大学建筑分校建筑系任教。1986年调回母校油画系任教授、硕士生导师。曾于1998 年赴比利时安特卫普皇家美术学院做访问学者,进行中欧之间的艺术交流。早在美院学习期间,孔千便开始漆画创作,深受“杨柳青年画”风格影响;1983年转为架上油画创作。他的素描也另辟蹊径,自成一体,1998年出版的《孔千素描》,被众多艺术学子奉为临摹典范之一。孔千的创作游离于挟裹着喧嚣与狂欢的当代艺术的场域之外,他的创作既不属于我们所熟知的当代艺术主流的样式,又与正统的学院派风格保持着距离,他的创作语言回归到个人的生存经验中,回到个人与世界的对话中,也回到绘画语言的锤炼与融合中,从而拥有了一种跨越时间与空间的超然态度和力量。