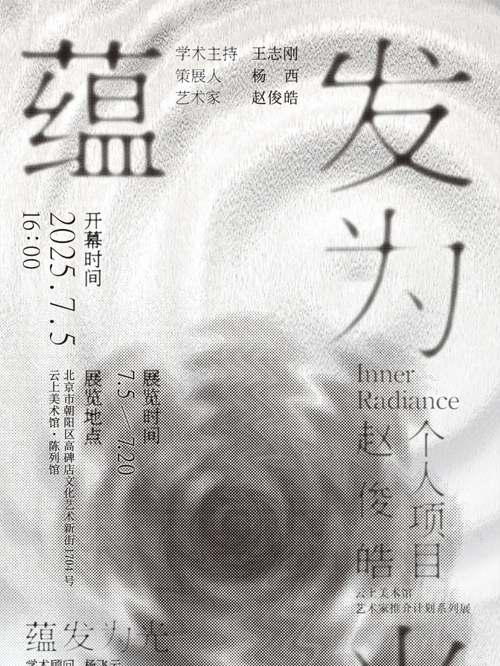

本次展览是继赵俊皓西安美术馆《气凝为形》个展之后,再次带来其对于“气”之观念的深化探索。如果说《气凝为形》是将无形自然之气通过雕塑语言予以实体化,那么《蕴发为光》则是在形体之中激发出一种更为微妙、灵动的观照体验,使“气”不仅凝结为形,更由形体中溢散为感知与觉知的“光”。

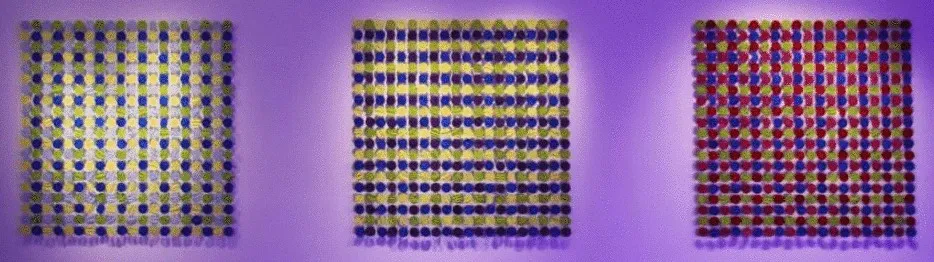

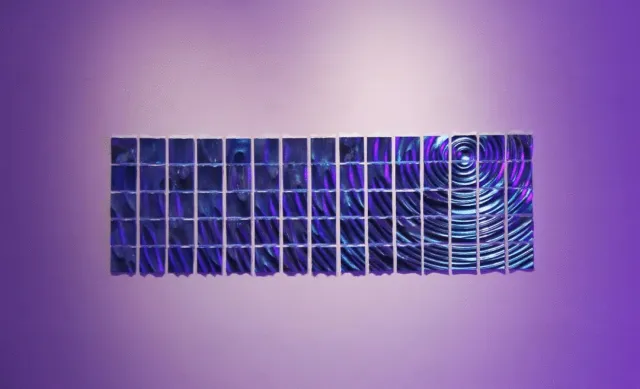

《蕴发为光》的“蕴”,关乎积蓄、内守,而“发”则指向生成与外显。在赵俊皓的作品中,这种动态的生发过程常以“波动”的视觉语言呈现。他反复使用水波纹样作为能量运动的象征,将水滴落下瞬间所引发的同心圆波纹,以雕塑的形式冻结为“形”。在《能量的广度》系列作品中,艺术家尝试了多波源之间的“干涉”图像建构。他将多个形状各异的波动单元3D打印后重组,形成了一个仿佛太极演化图谱的复合形态。在这件作品中,每一个波源都象征一个能量体,其相互交汇、叠加、扰动,既呼应了阴阳互生的哲学逻辑,也隐喻了个体之间不断生成的社会关系。艺术家称这一类型的作品为“能量场”,正是希望观者在此空间中不仅感受到物质的构型逻辑,更能捕捉到能量之间的“感应”与“触发”。

相较于《气凝为形》更偏向“由无形而入有形”的路径,“蕴发为光”则强调“由形体而达精神”的意图。几件作品中所体现的“光”并非物理光源的再现,而是指一种象征性——心光、神光、观照之光。《蕴发为光》正是回应赵俊皓对“东方自然观”的执念。他持续以雕塑语言回应《易经》、道家、儒家乃至佛学中关于“气”与“形”的命题,试图在一元论的宇宙观中建立起“气—形—光”三者之间的哲学通道。从天人合一、阴阳互根的结构,到个体波动与他者共振的“关系空间”,赵俊皓在本次展览中,以一种非叙事的方式,重构了一种中式美学的视觉结构,也构建了一个观念性极强的能量体验场。

在这里,“形”不是物质的终点,而是精神之气的器皿;“光”不是照明的工具,而是观看者被触发后的回应。赵俊皓通过这一次个展,让我们重新理解雕塑不再是静态造型的物质堆砌,而是“气”之化形、“光”之流转的过程。观众行走于其间,所观即所感,所感即所通,终将在这片波纹涌动的静谧空间中,触及那道由内而外蕴发的微光。

杨西

2025年6月于西安

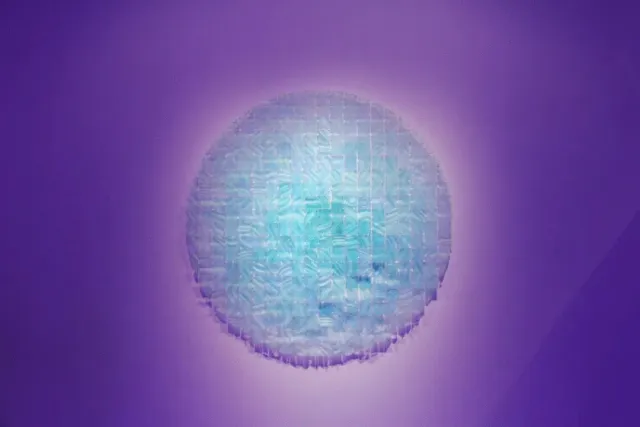

如影随形 紫光灯、软镜 500×500×130cm 2025年

“能量的广度”系列 树脂植绒 240×240×5cm×3 2025年

“能量的广度”系列局部

能量的广度 半透明磨砂亚克力 240×240×5cm 2023年

无形 树脂电镀 165×55×1cm 2023年

杨西

博士、策展人、写作者、艺术史研究者。现任教于西安美术学院美术史论系。

赵俊皓

现工作生活于陕西西安。西安美术学院师资博士后,美术学博士。 现为中国雕塑学会会员、中国工艺美术学会会员、韩国雕刻家协会会员、韩国诚信女子大学亚洲现代美术研究所学术委员、陕西省美术家协会策展委员会委员、陕西省雕塑院院聘雕塑家。