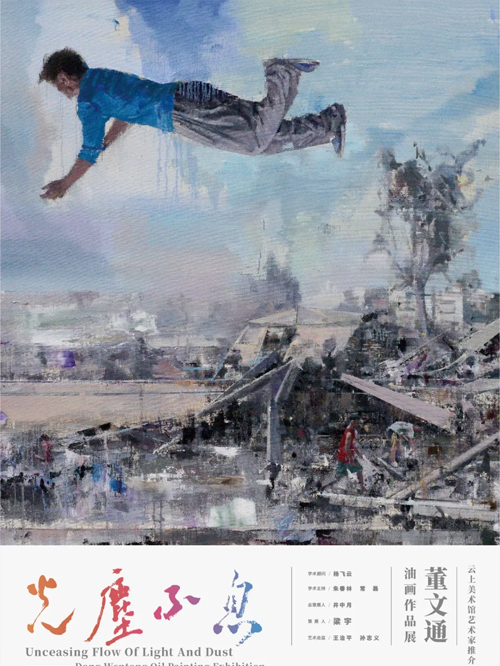

如果说“光”象征穿透、启示与生命的持续,而“尘”承载着遗留、剥蚀与消逝的现实,那么“光尘不息”所指的,便是一种尚未终止的时间流、记忆流与存在流。在董文通的绘画中,光与尘并非对立,而是在流动与交错之中,共同构成其艺术语言的精神质地。他凝视废墟,却不陷于忧郁;回望记忆,却不沉溺于怀旧。他以残破的笔触和敏锐的感知,在剥落、倾斜、空置的空间中追索时间留下的余温。展览主题“光尘不息”,不仅是他对个体生命经验的回应,更是对当代中国剧烈社会转型中普通人境遇的视觉写照。

董文通的艺术始终深植于自身所处的时代。他自20世纪90年代中期离乡赴西安求学,亲历了中国大规模城市化浪潮,随着乡村的式微、校园、老屋的遗弃、空置、拆除变迁,他逐渐意识到,“故乡”不再是可以返回的地理场所,而是不断远去的心理坐标。他坦言:“家乡变得越来越陌生,而精神的返乡却越来越迫切。”正是这种持续的位移感与失落感,使得他的创作聚焦于“我从哪里来?我将走向何方?”这样看似宏大却极为切身的命题。

这种追问,并不流于抽象哲思,而是具体地凝结于画面中的场域残片——废弃教室、空置民居、坍塌厂房。这些图像中的“遗迹”,并非现实主义的再现对象,而是承载记忆与情绪的视觉容器。他曾言:“我画的不是场景,而是我与这个世界之间的情感关系。”他笔下的“地方”不再是地图上的坐标,而是伏身教室泥地上的童年记忆、推门而入扑面而来的尘土气息,老屋天花板雨痕印迹中浮现的联想图像——那是他情感与记忆交织生成的精神地景,是已经镶嵌在身体、气味、皮肤甚至梦境中的某种模糊感知。这也是为何,在《还乡拾遗》《被毁坏的居所》《被遗弃的工厂》《被遗弃的小学》等系列创作中,他并未沉溺于乡愁的修辞,而是提出了一个更为深刻的问题:“回不去”意味着什么?那些画面中偶尔突兀出现的羊,与周遭环境的格格不入,正是一种个体与现实场域间陌生感与疏离感的具象化。这不仅是对“失效故乡”的视觉回应,更是象征着艺术家在城乡之间、身份流动中所面对的错位与不适,显露出一种持续而未被安顿的生命状态。

在创作背后,董文通对“社会场域”同样保持着高度敏感。他清醒地意识到,当代艺术的生产和判断始终嵌入在评价体系、资本逻辑和教育背景的关系网络之中。艺术家如何在此结构中保持自主判断力?如何在观念规训与视觉标准之间找到属于自己的语言位置?他的回答是“不认命”,是“超越场”。他通过长期、重复的身体性劳动,反复在画布上推敲、否定、覆盖与擦除,使图像在不断修改中脱离原有范式,逐渐生成一种不稳定的、但更接近个体真实感受的视觉表达,逐步瓦解图像语言中那些由社会建构的惯性范式,慢慢打开一条属于自己的视觉路径。正如他所言:“所有的超越,都是在不断重复实践之后慢慢出现的。”

“光尘不息”不仅是一种视觉修辞,更是一种观看伦理。它提示我们:那些正被现代化语境抹去的空间与感知,仍有可能被重新召回。在董文通的绘画中,“尘”意味着历史的沉积与时代的断裂,是遗留的伤痕与失落的记忆;而“光”则是艺术家在废墟之中发出的微光,是对生命痕迹不肯放弃的坚持与温情。

梁宇

2025.6.17

超越场 布面油画 160×200cm 2019年

遗落的海绵床 布面油画 150×200cm 2015年

家庭场 布面油画 230×180cm 2024年

乡村纪事-源远流长 布面油画 200×160cm 2023年

白鹿原上的樱桃红 布面油画 230×180cm 2024年

董文通

1979年10月,生于河南荥阳,艺术学博士;现任西安美术学院油画系副主任、副教授、硕导;中国美术家协会会员、中国油画学会会员、陕西美术家协会理事,油画艺委会委员;陕西美术家协会青年艺委会委员、北京当代中国写意油画研究院第二届特邀创作员、陕西省国际文学艺术促进会副主席、陕西省写意油画研究会常务副会长,现工作生活于西安。

近年来,主持2025国家艺术基金美术创作项目、2015国家艺术基金青年艺术人才创作项目、2016陕西省人文千年美术创作项目、2023西安美术学院重大题材美术创作项目多项。作品被中国美术馆、国家艺术基金管理中心、中国美术家协会、中国油画学会、深圳大芬美术馆、武汉合美术馆、陕西省美术博物馆、江苏淮安市美术馆、照金革命纪念馆等多家美术馆机构及私人收藏。

梁宇

1997年出生于四川成都,本科毕业于西华大学美术与设计学院,西安美术学院油画系硕士研究生。

其研究方向聚焦人工智能介入绘画创作的图像转型与人类世背景下的视觉文化表达。近年来,围绕“AI绘画的伦理与美学”“人类世景观的图像建构”等议题展开创作与写作。