唐代志怪小说集《酉阳杂俎·物异》中记载了一面玄妙的铁镜:其“径五寸余,鼻大如拳…数人同照,各自见其影,不见别人影。” 试想,如若天下万镜皆如此映照,我们所认知的“我”,是否不过是镜中独存的虚影?若一切映射皆不与他者重叠,那么,“自我”是否只是一座封闭的认知孤岛——既无法被他见,亦无法自证?

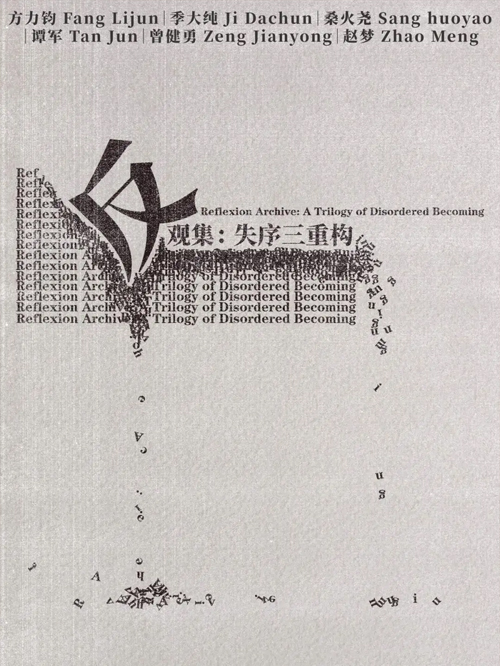

在这个深度异化的时代,社会结构愈发将个体从过往经验中剥离出来,推向断裂的边界。人和事物逐渐被切分、归类、编码,最终如同一座座漂浮在混沌之海的岛屿,困囿于氤氲雾障。正如镜中的“自我”或许未曾真实存在,却持续支配着人类对世界的认知以及对他者的隔绝。本次群展所呈现的作品,艺术家们并非在对现实进行直观陈述,而是回返于表象下的裂隙之间,揭示和重构那些难以言明的内在痛症和既有秩序的偏斜。

入妄 · “非中心”异景

天地初开时,世界尚未被命名。《淮南子》所言的“窈窈冥冥,芒芠漠闵”,正是人类对外界认知的原初和起点——一个尚未被理性规训的视觉“幽界”,迷蒙恍惚且无形。在这里,风景不是人类视线的产物,不会臣服于人的凝视,而是异质共生者的隐秘栖所;图像不是再现的媒介,而是意识跌入迷妄后所见的神秘图景,纪录着万物未曾分离的地貌。

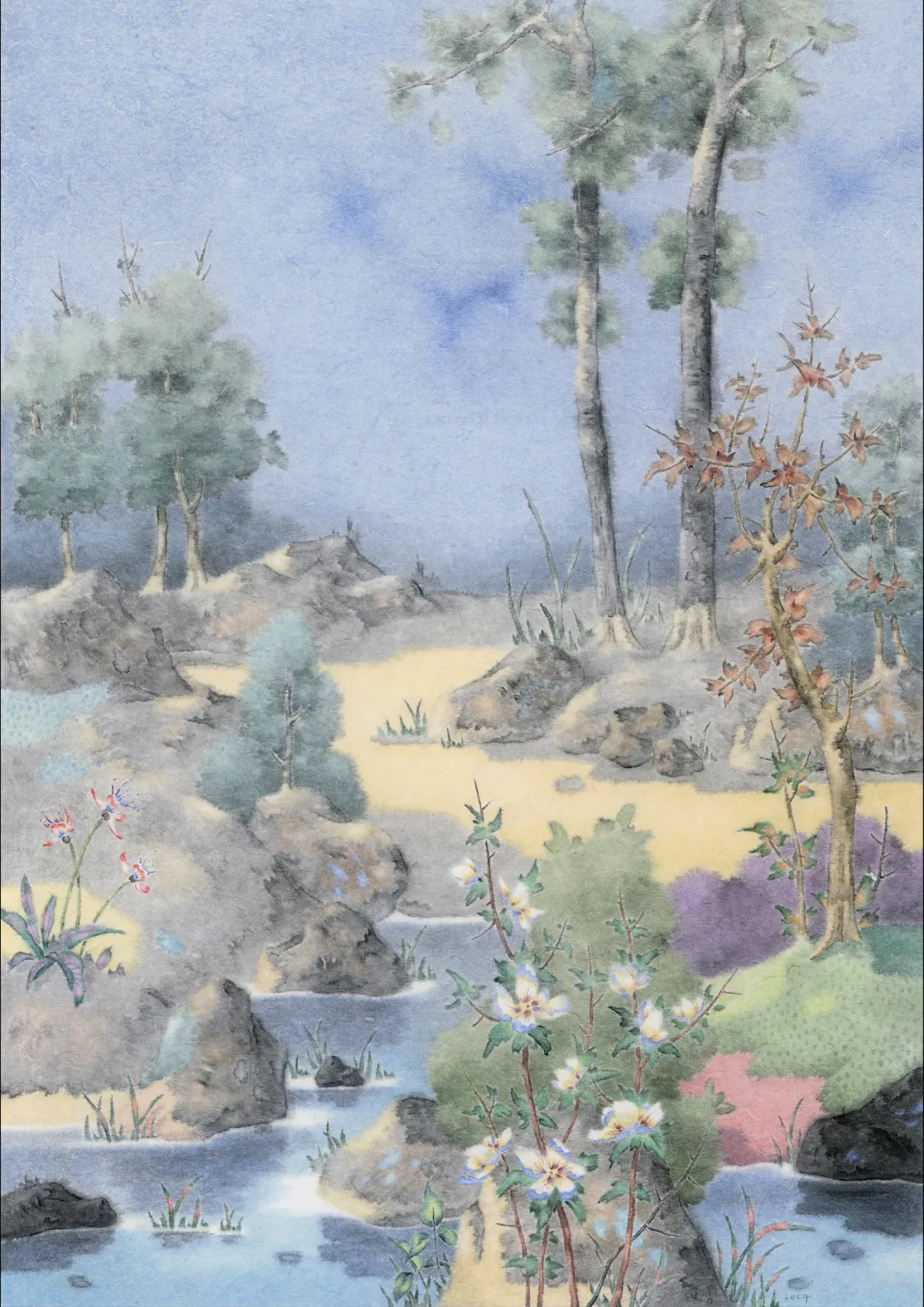

赵梦 Zhao Meng

墨境系列 4 Inkscapes Ink 4

纸本水墨 Ink on paper

2023

68 x 124cm

赵梦的《墨境系列》作品践行着道家“大象无形”的理念,以水墨构建了一种迷妄的形态。山形虚化如影,雾气弥散成界,仿佛宇宙之道本身的昭示。地理空间被悄然溶解为一种“非人之眼”下形成的流态。那是一种介于原始物质与精神之间的维度,似是太初之气的残留,又是艺术家潜意识图景的投射。山非山,水非水,在看似不可居的地景中,镜像与虚影竞相缠绕,物我的界限已然消弭。

曾健勇 Zeng Jianyong

诸野之寂 Folk Landscape: Silence

纸本设色 Ink and color on paper

2024

170 x 120cm

曾健勇的《诸野》系列进一步瓦解了“以人类为中心”的视觉常态,仿佛将我们引入一片无迹可循,无属性可言的野地。山泽安宁如初,然其寂寥之中却潜伏着异类的叙事脉动。这里不再是景观所构建的简单视域,也不属于任何传统地理或文明坐标中的“场所”,它静默、繁茂、温和,却容纳了众多隐秘的、无法被规训的生命形式。观者由此体会到一种传统观看定式的崩离:那种习惯于征服、定义与归类的凝视,在画面中被悄然悬置,让位于一种无声的、去主体化的凝视结构。而正是在这样的结构中,未知世界的意象得以浮现,草木百卉得以发声,旖旎风景不再为人设,而是成为异质共栖的容器。

异现 · 癔症与怪变

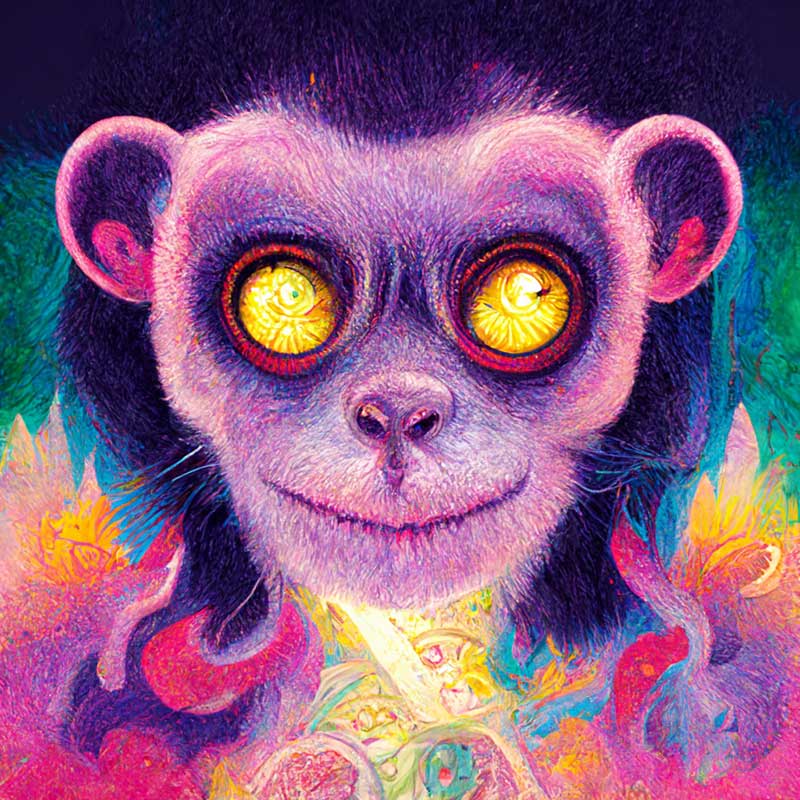

在“入妄”之后,世界的界限松动了,在理性文明的边缘,异形浮现。它们自梦魇的深处升起,从身体的暗影中成形,如同神秘气流在皮肤下翻涌。绘画不再是摹写现实的技艺,而是一种“显异”之术,逐渐从集体意识的裂隙中提取出个体造化。对此,白居易在《白氏六帖》中早已洞察变化之道:“虽变化之万端,未始有极。物既反常。”在阴阳无常与形变无极之间,生物、情绪与身份跨越常态,进入妖变之域。“人”非恒定之物,可为兽、可为鬼、为神,既是自我的演变,也是文化的回响。正如艺术家作品中的图像,“人”不再是自足自明的本体,其崩解之后变成了失控的肉身,也是面孔之下的鬼魅。

方力钧 Fang Lijun

1999.3.1

木刻版画 Wood cut print

1999

6卷 488 x 732cm

方力钧的创作构筑了一个视觉化的游离剧场,那些不断复现的面容在画布上形成诡异的回声,它们既是肉身异化的面具,更是集体无意识的视觉残像。观者不难发现,其绘画中标志性的咧嘴大笑在早期版画作品《1999.3.1》中已然消隐,取而代之的是向上凝视的群像:人们的表情凝固在麻木与恍惚之间,高举的手臂如同进行某种荒诞的仪式,每道空洞的目光都在丈量与现实断裂的深渊。在这里,癔症不再是隐秘的症状,而是常态。每一个面孔在被观看中经历着语言的消弭与形体的溃散,最终异化为“肉身志怪”的当代图腾。当确定性的面容在画布上不断溶解,方力钧创造的不仅是个人的视觉风格,更是一种时代精神癔症的叙说。

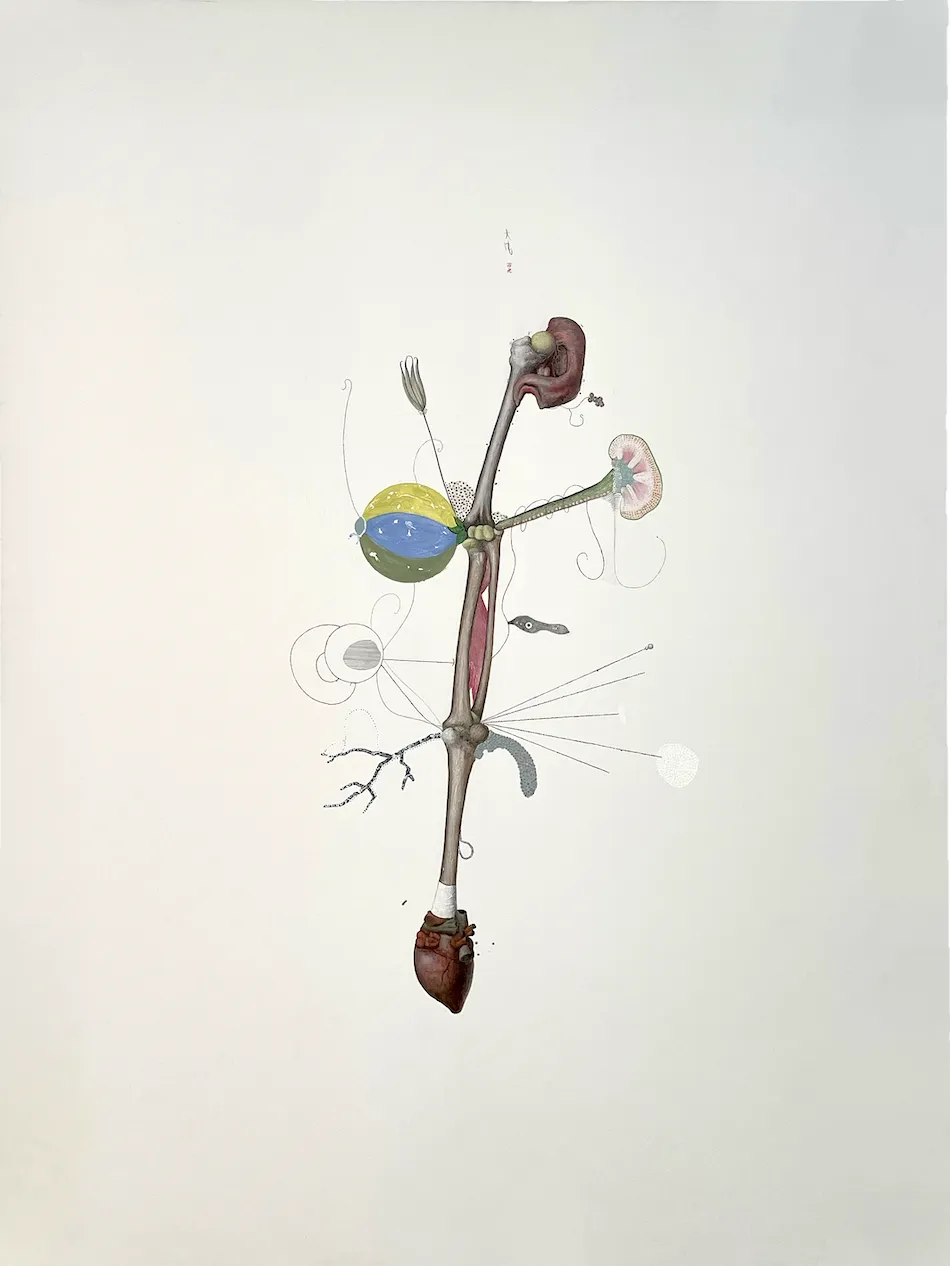

季大纯 Ji Dachun

骨头的树 The Tree of Bones

综合材料 Mixed media

2006

200 x 150cm

季大纯的作品则更像是一本“异象解剖日志”,每一页都记录着“似人非人”的未知物和不安未明的情绪脉络。他的图像处于裂变与崩坏之间,主体在画面中变形,似是精神边界塌陷时生成的生物体,亦是“心魔”的显映。在《骨头的树》中,艺术家构建了一个违背自然法则的异形生态系统:细胞和骨骼相互寄生,缕缕菌丝穿透骨质间隙,整个画面呈现出一种诡异的“有机生长”过程。这让人联想到法国哲学家吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)所说的“无器官身体”(Body without Organs, BwO)概念,即“一个不受管制的躯体(不一定是人类)的潜在可能——其组成部分没有强加的组织结构,可以自由运作”。季大纯笔下这种扭曲异常和尚未命名的生命形态,僭越了传统生物分类学,用向上的生命力挣脱了自体形式的束缚。

破障 · 秩序坍塌如灰

一受其成形,不亡以待尽。

与物相刃相靡,其行尽如驰,

而莫之能止,不亦悲乎!

——《庄子·齐物论》

生命的开端即是命定的投掷,“存在”从未以自愿为前提。人类在“成形”的一刻,便被抛入世界,任由时间推演其必然的消耗。在这个既无起点亦无终局的轨道中,个体不断与外物相摩,直至形神俱散。又或许“天地不仁,以万物为刍狗”(出自老子《道德经》),自然无情,图像、情感与肉身皆在冷酷的秩序中被牺牲、被遗弃。当“异现”成为现实的另一种显影,人们便试图冲破视觉与认知的障碍,这也意味着一种认知框架与体验方式的崩塌。我们不再着重于某个视线中心、一个统一结构,而是将图像的结构瓦解为堆叠的碎片。这使得一些艺术家仿佛在秩序坍塌的“考古现场”里取证,寻找残存的记忆线索。此时的世界不再鲜活,而是以“剩余”之姿延续其存在。视觉冷却,图像如灰,一种黯然的返朴正在发生。

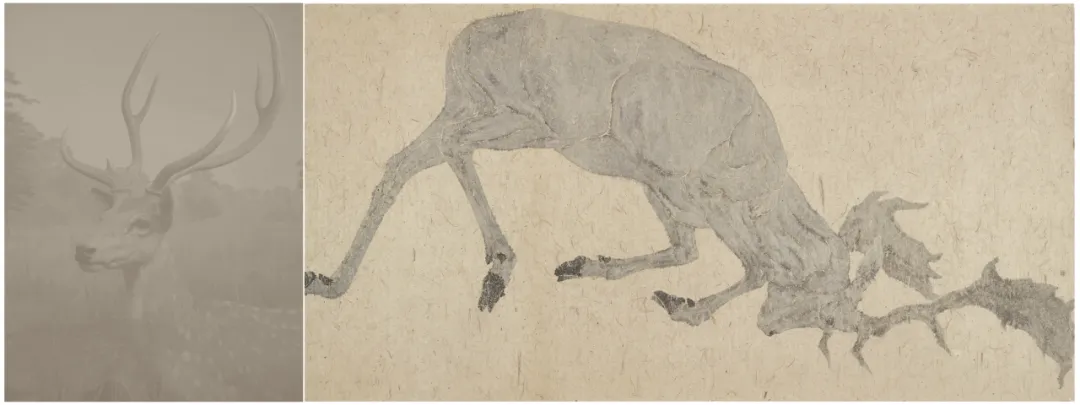

谭军 Tan Jun

左:物候记4 右:恓惶41

Left: Phenology 4 Right: Terrified Beings 41

摄影 + 手工纸、水墨、丙烯

Photography + Ink and acrylic on crafted paper

2021

103.5 x 77.5cm + 104 x 200cm

在类似“循古”的历程中,谭军提供了一条别样的路径,他的作品常以古地为入口,潜入记忆的裂隙中构建出一套既熟悉又陌生的地貌语言。他以一种冷峻而节制的方式,营造出“半真半幻”的地貌图层和边界模糊的场域,这是对文明结构塌缩后的诗性复写,图像不再完全写实,却又充满人文精神的回声。比如,纸本水墨《恓惶41》与摄影作品《物候记4》并置展示,“鹿”这一意象在古朴与现代之间串联,此地没有叙事的完整性,只有人类尺度被剥离后,所遗留的荒凉感知与错位实境。画面中凝结着被时间剥离后的精神沉积物,即一种关于记忆的断层感。

桑火尧 Sang Huoyao

春入梦 Dreaming of Spring

绢本水墨 Ink on silk

2013

122 x 122cm

桑火尧的创作进一步冷凝了图像与情感的温度。他以极简的冷色调和密闭的结构法则,制造出一种无焦点、无主语的图像。这些图像无关陈列,更像是某种测量失败后的几何遗骸。与此同时,艺术家赋予其《邂逅某人》、《春入梦》等浪漫化的动词名字,那些被抽离了暖色温度的形式模块,与充满文学暗示的标题形成一种纠缠的悖论关系:当命名这一行为试图给予浪漫叙事时,画面本身却顽固地保持着薛定谔式的“暧昧性”。桑火尧的每一件作品,都像是沉积的“化石图像”,是时间的断面,是对我们所身处之图像世界最深沉的凝视,更是对人类主观意识的超脱和流放。

“入妄——异现——破障”并非一条线性的通路,而是一场无尽的游移与回旋。“破障”并非终点,却是通往下一重幻影的法门。个体于图像与感知之中流转,沉浮于不断塌缩与再生的秩序之潮,如同在折叠的时空中踽踽独行。艺术家们的创作由此成为一场持续的越界,穿越于理性与迷妄之间,唤醒那个尚未成形、却已在场的世界。

方力钧

Fang Lijun

1963 生于河北邯郸

1989 毕业于中央美术学院版画系

现生活和工作于北京

季大纯

Ji Dachun

1968 生于江苏

1993 毕业于中国中央美术学院油画系第四画室

现工作生活于北京和柏林

桑火尧

Sang Huoyao

1963 生于浙江

硕士毕业于中国美术学院国画系

现工作和生活于北京

谭军

Tan Jun

1973 生于湖南湘潭

2005 硕士毕业于中央美术学院

现工作和生活于湘西

曾健勇

Zeng Jianyong

1971 生于广东澄海

1994 毕业于华侨大学艺术系中国画专业

1995 结业于中央美术学院版画助教进修班

现工作和生活于北京

赵梦

Zhao Meng

1967 生于安徽

1988-1992 中国美术学院陶瓷专业

2005-2007 美国哈佛大学国际陶艺中心访问艺术家

2007-2011 美国哈佛大学国际陶艺中心艺术指导、

学术领衔人物

现为美国哈佛大学费正清东亚研究中心艺术研究员

现工作和生活于杭州