CLC画廊呈献艺术家汉克·维奇(Henk Visch)与娜布其的双个展“玩具与低语声”,通过两位艺术家的近期创作,探索雕塑如何将可见或不可见的身体延伸到空间中。

汉克·维奇将人体视为记忆与经验的档案。他创造的雕塑形态简洁但诡谲,通向一个神秘的域界,其中糅合了艺术家对文学、音乐、个人史、神话与全球政治的理解,却以直觉的形式表现出来。此次展览中,高度不等的人形茕茕孑立,年龄、性别与性征模糊难辨,但无一例外缩小的头颅、膨胀的身躯和比以往更加简化的肢体使他们成为同胞、族类,抑或共享着某种不可言说情感的容器。

Henk Visch 汉克·维奇

All in One, 2025

aluminum, paint 铸铝彩绘

70 x 50 x 60 cm

维奇在此次展览中呈现的雕塑主体均以铝制成。铝表面形成的抗腐蚀层保护了这些孤独而纯净的形象,他们平滑、半反射的表面拒绝暴露内在的创伤、喜悦或历史。然而情动是如此强烈,它们不能完美地隐藏自身,只好通过扭曲、增生、鼓胀的形态显现出来。这种张力在《All in One》中达到顶峰,一个未来主义风格的多肢体动态形象正处于形变的过程中。这件拥有球状臃肿关节的雕塑捕捉了一个短暂的瞬间,运动看似即将发生却又受到约束——一场预料之中却尚未来到的舞蹈。维奇赞颂雕塑通向未来的行动力,《Broken Heart》《Dancing Leaf》和《Dream Catcher》的标题灵感来自美洲原住民的命名传统,对于艺术家而言,这些身体承载了人类的苦难,同时也有能力通过言灵的方式创造他们自己的新故事。

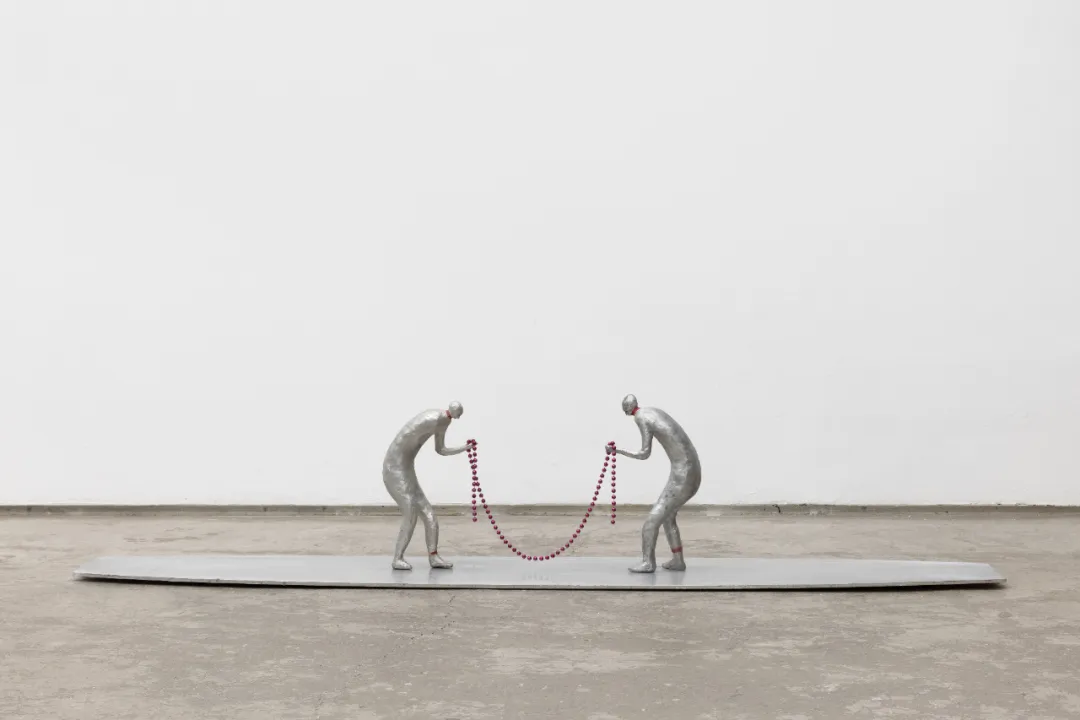

Henk Visch 汉克·维奇

Mother,2025

aluminum, paint, red chain 铸铝彩绘,红色链子

32 x 35 x 165 cm

值得注意的是,这些雕塑上有稀疏、随意且充满生机的颜料标记;维奇将这些颜色视为雕塑抵抗孤独的伴侣:“我被触碰过,有人来过,其他人……我并不孤单。”在展览中唯一一件互相为伴的对称作品《Mother》中,两个红颜料绕颈的弓背人物牵着一条红色珠链,垂坠成M的形状。这件小型的作品致敬了路易斯·布尔乔亚对母亲的刻画:红色的M是一个血痂,一个惩罚的记号,一条从未割断的脐带;在远远小于现实的尺寸里,普世情感更有力地迸发出来。

如果将雕塑视作人与物之间的相互试探,那么汉克·维奇和娜布其正从两条路径出发,在中间相逢——前者那些缄默沉思的人像几乎化为了风景,而后者那些不停变换姿态的直立物却活泼地显现出人的特征。一直以来,娜布其的创作将物与人置于不断运动的平等关系中,譬如她曾用小球等物体象征人群在建筑和公共场所中的集合,或是将雕塑装置制造出诱人进入的空间。而在此次展览中,娜布其以“玩具”为题延续了对游戏的探索,制作了一系列以线、面和几何体构成的可互动结构。这些散落在地面、墙面和桌面上的雕塑难以被定义:它们色彩鲜亮,一些呈现出丰富的纹理,一些则光滑优雅,摇摆在现代主义雕塑(被观看物)和家庭空间物件(被使用物)之间。

娜布其 Nabuqi

小玩具(串珠)Small Toy (Beads),2025

不锈钢,电镀,漆 stainless steel, electroplating, paint

35 x 12 x 12 cm

进一步赋予这些物体亲和力的是,许多构成部件允许观者将其旋转、堆叠、嵌套,通过手的触碰与人相连,共舞。灵活的可动性使它们轻盈的核心近似脊椎,围绕其生长出的结构则更为蓬松繁复,犹如肢体和器官,易于被人辨认为同类,令人想到弗朗西斯·皮卡比亚带有游戏意味、图像性超越了功能性的拼接机械草图——而皮卡比亚也正是将这些工业物视作肖像或人类境况的宣言。

但不同于艺术家以往的作品,这些雕塑在形态上并未作出明显的邀请动作,其金属或塑钢材质也缺少触感,在漫长的无人时刻里它们回归了无机物的几何形态,或是玩具的本职;而与此同时,由于并非渴求人的触碰,它们又仿佛摇身变为高于人类的存在,处于永恒的、静止的运动状态中——这种将动未动、若即若离的矛盾性是“玩具”系列最显著的特质。在一组作品中,娜布其尝试更为激进地抛开对交互性的依赖:三件青铜雕塑宛如岿然不动的微型纪念碑——插着旗帜的山顶,转折生硬的支架,高高拱起的罩子。然而,旗帜的白色似暗示着地标的失效,支架则是用柔软的绳子翻模而成,罩子如同变戏法里那块幽灵般的布,其下之物已凭空消失……如同艺术家近年制造的许多首尾模糊或重力倒转的雕塑装置,看似固定的它们实际上没有明确的归属之地,意义悄悄松解。

娜布其 Nabuqi

小玩具(旗子)Small Toy (Flag),2025

青铜 bronze

23 x 13 x 13 cm

在这个展览里,维奇和娜布其的作品共享着纤细、失衡和模棱两可的特质,他们不约而同地避开了将雕塑孤立的底座,并留下了明显的手的痕迹,制造出远比物本身广阔的领域。具象和抽象的界线早已坠入过去的河流中,取而代之的是类人和非人在二者的创作中不断转换,此消彼长,呼唤观看者在其中确认自己的位置。展览场所变为一片没有植被的丛林,徘徊其中的是浓烈或克制的情感、记忆的幽灵与若即若离的影子,要与它们相遇,不妨追随自己脚下的路径,察觉物与物间隙里的光亮和呼吸,听听雕塑们沉默的低语。

娜布其生于1984年。2013年硕士毕业于中央美术学院雕塑系,2009年本科毕业于中央美术学院雕塑系。现在生活工作于北京。

娜布其于2013年毕业于中央美术学院。她曾参加多个重要国际展览,包括:「玩具和低语声」,娜布其和汉克·维奇双个展(CLC画廊,北京,2025);「目:中国新一代的艺术家们」,(蓬皮杜艺术中心,巴黎,2024);「娜布其:关于一片无水之海的地理诗学」,(马凌画廊,香港,2024);「娜布其:绿幕游戏」(木木美术馆,北京,2024);「一切都回到了开始的地方」,(西岸美术馆,上海,2022);「镜像:中国身份的转变」,(亚洲协会博物馆,纽约,2022);「摸着石头过河:第 一届迪里耶双年展」(2021);「暗光」,(昊美术馆,上海,2020);「格物致知。或一则关于喷泉,砖,锑,硬币,蜡,石头,贝壳,窗帘和人的故事」,(广东时代美术馆,广东,2020);第58届威尼斯双年展「愿你生活在有趣的时代」(2019);「寒夜」,(UCCA当代艺术中心,北京,2017);「缺失的段落」,(Museum Beelden aan Zee, 海牙,2017);「球场」(中央美术学院美术馆,北京,2017);第十一届上海双年展「何不再问?正辩,反辩,故事」(2016);第十一届光州双年展「第八种气候(艺术做什么)」(2016);2016年,娜布其入围华宇青年奖。

汉克·维奇1950年出生于荷兰Eindhoven埃因霍温。曾任教于荷兰皇家艺术学院(1984-1987),德国斯图加特艺术造型学院 (1995-2001),现为德国明斯特艺术学院教授(2005至今)。汉克·维奇的雕塑造型既幽默又诗意,充满超凡的想像力,他的创作着重记忆的概念,对记忆的保存与唤起,在脑海中的素材都是记忆的载体,最终储藏在雕塑中。汉克·维奇的作品极其敏感,具有孩童般天真气质,同时反映出对社会及人性在记忆深层次的思考。

汉克·维奇曾代表荷兰参加威尼斯双年展荷兰馆,并多次参加卡塞尔文献展。以及在纽约当代艺术中心,比利时安特卫普雕塑美术馆,荷兰海牙雕塑美术馆,法国马格基金会美术馆等多家美术馆参展,作品被多家美术馆馆藏。部分公共机构收藏包括阿姆斯特丹市立博物馆(荷兰阿姆斯特丹),范·阿贝博物馆(荷兰埃因霍温),S.M.A.K.当代美术馆(比利时根特),安特卫普当代美术馆(比利时安特卫普),市立博物馆(荷兰斯希丹),Van Reekummuseum博物馆(荷兰阿培尔顿),不来梅港美术馆(德国不来梅港),Fondation National des Art Graphiques et Plastiques(法国巴黎)。2004年汉克·维奇第首次来访中国,有三件户外雕塑作品保存在奥林匹克公园、大同中国雕塑博物馆以及清华大学。

近期展览包括;“玩具和低语声”,娜布其和汉克·维奇双个展,CLC画廊,北京,2025;“IF I MUST DIE, YOU MUST LIVE”,由汉克·维奇策划, WAKO WORKS OF ART,东京,日本,2024;“Etsen en penseltekeningen 1974 – 1981”,博克斯特尔博物馆 (MUBO),博克斯特尔,荷兰, 2024;“WAT NIET

BESTAAT IS ALTIJD HET LEUKSTE”,Kunstpodium T,蒂尔堡,荷兰,2024;“LUCID DREAMS, BLOOM”,杜塞尔多夫,德国,2024;“GEGENWARTSGESELLSCHAFT – 50 Jahre / 50 years Produzentengalerie Hamburg”,Produzentengalerie Hamburg,汉堡,德国,2024;“THE ARMORY SHOW”,TIM VAN LAERE GALLERY,纽约,美国,2022;“There were no empty chairs”, Tim Van Laere Gallery,杜塞尔多夫,德国,2021;“Die Hochzeiteines Hundes”, Bloom ,杜塞尔多夫,德国,2021;“En dehors des murs du palais”,汉克·维奇与吉斯·范·利特,北布拉邦博物馆,登博斯,荷兰,2020 ;“Panorama”,泽维尔·诺雷-托梅与汉克·维奇,Centrale Brussel,布鲁塞尔,比利时,2020等.