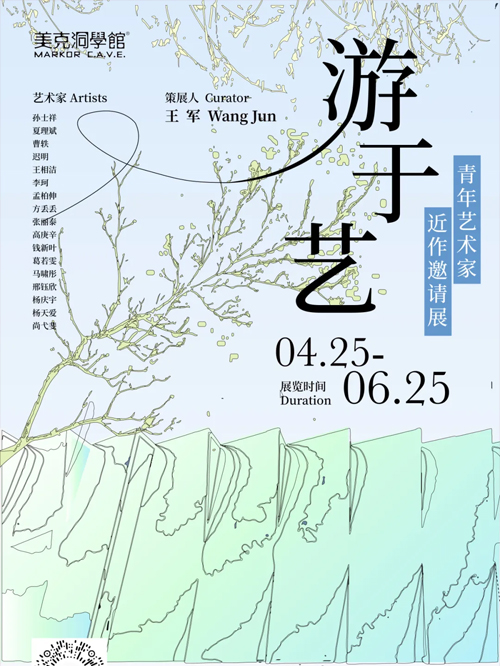

美克洞學館将于2025年4月25日至6月25日在三层洞學艺术空间呈现“游于艺——青年艺术家近作邀请展”。“游于艺”,语出《论语·述而》,意指在技艺与精神的徜徉中抵达自在之境,本次展览邀请多位青年艺术家,以绘画、雕塑等多元形式,以轻盈或沉郁的艺术近作,探索如何在时间洪流中保持“游”的灵动与“艺”的超越。

2025年,美克洞學館以“时间”为年度主题词策划系列艺术展览,从历史到未来,从瞬间到永恒,多元作品以“时间”为主线诠释历史的延伸与未来的回望,呼应美克洞學館现代设计和丝路文脉的融合碰撞,带来关于时间的更深层次思考。

在此主题叙事中,“游于艺——青年艺术家近作邀请展”以当代青年艺术的敏锐视角与新锐创造力,切入多元辩证的思考与艺术呈现。时间之维中,艺术家的心灵游牧于经验与未来之间,不拘泥于既定规则,而是以自由的姿态穿梭与重构,在不同媒材、文化与灵感的碰撞中寻找新的艺术语法。

美克洞學館独特的建筑与空间,恰为这场美学实验提供了舞台,丝路文明与现代设计、东西方文化在此交融对话,参展作品被置于这一场域中,让观众体验着过去与未来的蒙太奇,在时间的长廊中自由地驻足、回望,徜徉感受“游于艺”的精神愉悦。

游于艺,出自《论语·述而》:“子曰:志于道,据于德,依于仁,游于艺”。

游,学界没有形成公认的释读,我比较认同其中的两种解释,一是学习,二是遨游、闲游、游历。

艺,学界大多认为指的是“六艺”,即儒家要求学生掌握的六种能力:礼、乐、射、御、书、数。其中的“书”,是书法。中国艺术自先秦时期就有“书画同源”的依据,“艺”自然可以理解为是包含书画艺术的。

另外,以康德、席勒为代表的欧洲哲学家、美学家,认为艺术起源于游戏。“游戏说”突出了艺术的无功利性,也似乎暗合了朱熹对“游于艺”的注解:“游者,玩物适情之……(游者)涵泳从容,忽不自知其入于圣贤之域”。玩物,可以理解为以审美或游戏的态度对待事物。适情,指悦情适性的美感体验。

展览以“游于艺”为题,是同时兼顾艺术家和观众的。

艺术家“游于艺”,是学习、遨游后的创新与创造。此次展览共展出17位青年艺术家的43件作品,作品类型涵盖油画、版画、雕塑、漆画、综合材料绘画、中国画等。题材丰富,有风景、人物、抽象、静物等。作品创作使用的材料更加琳琅满目、天马行空,既有传统的油彩、水墨、水彩、色粉、丙烯、矿物颜料、亚麻、大漆、陶瓷,又有马克笔、艺术微喷、金笺、银笺,竟然还有电脑键盘帽、铝板、纯棉布、纱布、棉花、麻绳、编织线、缝纫机线、毛线、剪纸、细铁粉、香、火、染料、珠子、镜子碎片、碎石、碎布、贴纸、扣子、贝壳、亮片、闪粉等等。

毕加索说:“我在艺术中使用的几种方式绝不能被视为一种演变,或者是迈向未知的绘画理想的步骤......如果我想要表达的主题已经想清楚,我会毫不犹豫地采用不同的表达方式。”毕加索说出了展览中每位艺术家的心声,每件作品的独特之处,正是显示艺术家不同的表达的“有意味的形式”。

观众“游于艺”,是闲游中或闲游后的共鸣、感悟、回味。很多观众都问过我同样的问题:如何欣赏艺术。我说,欣赏的第一步就是站在作品前“看”,看整体、看局部、看细节。贡布里希在《艺术的故事》中写到,“观众对作品的感受可能因文化背景或固有观念而不同,但艺术的意义需要在观众的审视中完成”。

艺术家用材料“玩”出创意,观众用想象力“闯”入作品。这里没有标准答案,只有碰撞的火花。

策展人:王军

王军

策展人、资深博物馆讲师

中央美术学院美术馆公共教育部项目主管

中央美术学院圆明园研究中心文化传播部主任

北京大学继续教育学院师资库授课教师

大英博物馆、英国国家美术馆、大都会艺术博物馆等博物馆著名讲师

主要研究方向:古代文明史、西方艺术史、中西艺术比较、博物馆阐释

孙士祥

安徽亳州人

2006年结业于中央美术学院修复材料设备技术应用德国高级培训班

2007年评估期间协助张元教授编辑《油画教学 • 材料艺术工作室》上下册 北京大学出版社出版

2008年协助张元教授编辑《回声-材料艺术工作室作品集》 外文出版社出版

2009年协助张元教授编辑《物语——第五届材料艺术研究生班作品集》

2010年为国家卫生部《卫生人才》杂志社编辑漫画 连载24期

2016年协助张元教授编辑《周而复始-丹培拉绘画多重诠释研究》 安徽美术出版社出版

2016年毕业于中央美术学院油画系获硕士研究生学位

《密林仙踪》等作品被国内外人士收藏

孙士祥《古道遗风》 2024 木板丹培拉 50×60cm

夏理斌

博士,中央美术学院油画系教授、硕士研究生导师,油画系直属党支部副书记。

中国美术家协会综合材料绘画艺术委员会委员、中国文艺评论家协会会员、中国壁画学会会员、北京市朝阳区油画家协会副主席。

中国艺术研究院特聘教师、国防大学军事文化学院特聘教师,教育部学位与研究生教育发展中心专家、教育部全国普通高等学校本科教育教学评估专家。

作品入选第十二届、第十三届全国美展等国内外重要展览,被中国美术馆、中央美术学院美术馆、恭王府博物馆、国家大剧院、孔子博物馆、浙江美术馆、北京雁栖湖APEC会议中心、小平小道纪念馆等重要机构及私人收藏。作品和学术论文多次在《美术》、《美术研究》、《油画艺术》、《人民日报》、《人民网》、《光明网》、人民美术出版社等重要期刊、出版社、媒体出版和发表。

夏理斌《渔艇棹歌之一》 2019 纸本水彩 56×76cm

曹轶

1983年出生于河北,2009年毕业于中央美术学院雕塑系,获学士学位。2011年获得纽约艺术学院艺术硕士学位。2013年入职中央美术学院油画系。从事当代艺术教学与创作实践。

曹轶个人艺术实践具有开放性的特点,作品在平面性和三维视觉经验中进行探索。近期的创作线索来源于自然、传统文化与民艺中的美学元素。这些元素通过带有实验性的手绘技法和图像采样相结合。试图以拓展绘画本体语言为入口,转向对绘画叙事可能性的实践中。

曹轶 《银虎》 2022 丙烯 130×200×5cm

迟明

1984年生于山东烟台,2011年和2022年先后毕业于中央美术学院和伦敦艺术大学获的双硕士学位。他的绘画创作早期着重于从个人经验出发,表现青年人的现实生活和家庭记忆相关的主题,后期的绘画实践转向对叙事性绘画的研究,探索叙事性绘画新的可能性。作品在诚品画廊、Ethan Cohen画廊、德国RAUM-fuer-RAUM空间举办展览。作品被中央美术学院美术馆、上海民生现代美术馆、澳大利亚白兔美术馆收藏。

迟明《此岸》 2025 布面油画 100x120cm

王相洁

1988年出生,山西河津人

中央美术学院助理研究员,中国工笔画协会会员

中央美术学院山水专业 本、硕、博,中央美术学院博士后

王相洁 《当下我们如何看待隐居?(一)》 2023

纸本水墨 180×400cm

李珂

生于1981年,汉族,山西晋中人。副教授、硕士生导师、中央美院在读博士。

作品多次参加全国美展及德国、韩国等美术展览。代表作《太行劲土》系列、《灰色记忆》系列、《可能的第八章》系列等综合材料绘画作品。曾获得多次奖项并被国内外机构收藏。

李珂《红色·记忆》2024

丙烯、矿物色、苯丙、亚麻 200×200cm

更多新生代艺术家

本次展览特别呈现中央美术学院新生代艺术家的先锋探索,参展者以鲜明的个人艺术语言共同构建了“游于艺”的青春样本。

杨庆宇的油画作品、马啸彤的漆综合艺术作品、邢钰欣的综合材料作品以鲜明色彩与独特的画面结构传达细腻情感与思考,葛若雯以漆画形式诠释中国哲学思想,孟柏伸的艺术作品以绝妙创意营造出迷宫般引人深思的涅槃秘境,方丢丢与钱新叶的抽象画作于变化万千之中给人带来丰富的视觉感受,高庚辛介于具象与抽象之间的绘画呈现出神秘莫测的氛围,尚弋斐于城市的建立与演变中探索古希腊的经典问题“忒修斯之船”,张丽泰的陶瓷雕塑以饱满形体演绎风趣表达,杨天爱以油画营造雕塑质感,超越绘画的边界而探索物性的诗意。

这批来自中国最高美术学府的年轻创作者,既承袭严谨的学院训练,又展现出超越框架的实验精神,其作品共同构成了展览中别具新锐力量的艺术景观。