二十世纪的中华民族,伴随着反帝反封建的斗争与社会主义道路的探索,以1949年中华人民共和国的建立为分水岭,历史演进与书写的底色从迷茫到坚定,从战争到和平,从贫弱到富强,本质是一条无比艰辛却堪称伟大的民族觉醒与百年复兴之路。站在如此现代化、全球化、数字化的今时,当我们回望,当下的人们已经很难真实地想象,也就在短短70年前,我们的先辈是如何在960万平方公里的华夏莽原之上,徒手开创出今日的奇迹与辉煌。也正是在这样的过程中,面对“如何建构崭新的现代中国视觉文化体系”这样的世纪课题,新中国第一代美术家在爱国主义和理想主义精神引领下,主动将自己的人生道路同国家命运紧密结合起来,“到祖国最需要的地方去”是他们践行一生的浪漫事业。

新中国成立之初,为了解决全国人民的温饱问题,由14万转业复员官兵、10万大专院校毕业生、20万内地支边青年、54万城市知识青年组成的垦荒大军陆续来到北大荒,秉持着“艰苦奋斗,勇于开拓,顾全大局,无私奉献”的北大荒精神,在雪原上安家,向寒冬开战,命荒地交粮,硬是将滴水成冰的北大荒改造成了万亩良田的北大仓。其间,以晁楣、张作良、张祯麒、张路、杜鸿年、郝伯义等人为核心的北大荒版画学派便是在这样的背景下应运而生。与同期的以人物刻画、黑白木刻为主的四川版画学派,及以风景表现、水印木刻为主的江苏版画学派不同,北大荒版画学派融汇了垦荒人的豪迈情怀与北大荒精神的理想主义,开掘出以大面积、多版次套色印刷为主要特色,以浓烈色彩、大开合法度架构为造型方法的崭新的视觉风范。

谈及“北大荒版画学派”,我们需要进行横向与纵向的比较研究,将其纳入到新中国美术史与中国百年现代美术史的双坐标,方能窥见其本质与价值——正是“北大荒版画学派”与“北大荒精神”的深层联系,使得北大荒版画从二十世纪五十年代创立伊始,便因其“创业”基因而烙上了独具中国特色的民族现代主义烙印。正如晁楣在其北大荒时期日记中写下的那样,“荒原行动”是“决定我这一生命运的果断行动”,是“值得怀念的创业日子”。毫无疑问,对于当初那位“不知天高地厚”一头扎进北国雪原的青年晁楣而言,与新中国建设初期的肉身垦荒同步的,是独属于他个人而又不乏战友同行的精神远航,他是如此幸运而又坚韧地,终其一生徜徉在艺术的莽原,并以北大荒版画的累累硕果,层层套印出独属于新中国一代人的生命浪漫。

2023年,四川美术馆形成馆藏版画体系系列研究展览自主品牌“研究与传播——来自神州版画博物馆的礼物”。作为系列的第三个个案,此次展览除展出12张馆藏作品外,其余作品均来自晁楣先生个人借展。这些作品不仅涵盖了先生的荒原、林海、长河等重要系列作品,更对其一生代表作、重要创作节点和创作思路转向进行了展示与阐释。我们相信,通过这样一个极为经典的艺术个案,我们能够带领观众回到新中国初建时,那个中华民族崛起之路上充满了崇高理想与浪漫情怀的少年时代,那是我们的来时路,也终将为民族复兴照亮前行的方向。

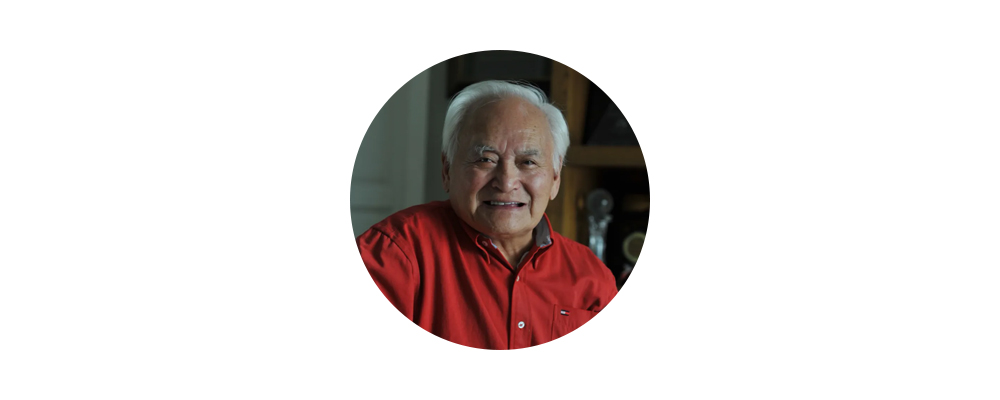

晁楣(1931~)版画家,山东菏泽人。

晁楣是现代中国美术事业拓荒者之一,是北大荒版画流派开创者、组织者、代表画家,是唯一仅存的第一代北大荒学派版画艺术家,也是黑龙江文化艺术领域的一面旗帜。 曾获2006年度中国文联终身成就奖。现任中国国家画院顾问、院务委员、研究员,黑龙江省文史研究馆馆员。作品曾获得第六届全国美展金奖。出版美术作品集与理论集十余种。建有“晁楣版画艺术陈列馆”(山东省菏泽市)和“晁楣艺术馆”(黑龙江省哈尔滨市)。

《第一道脚印》 套色木刻 30cm×36cm 1960

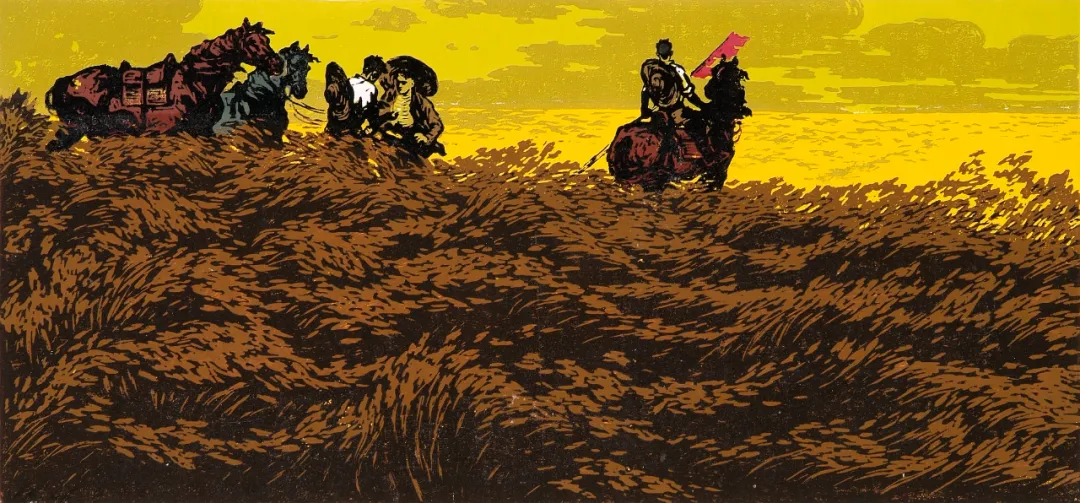

《麦收序曲》 套色木刻 31cm×66cm 1961

《密林深处》 套色木刻 39cm×53cm 1961

《杏园》 套色木刻 45cm×60cm 1962

(神州版画博物馆藏)

《北方的九月》 套色木刻 41cm×63cm 1963

(神州版画博物馆藏)

《北陲屏障》 套色木刻 46cm×57cm 1978

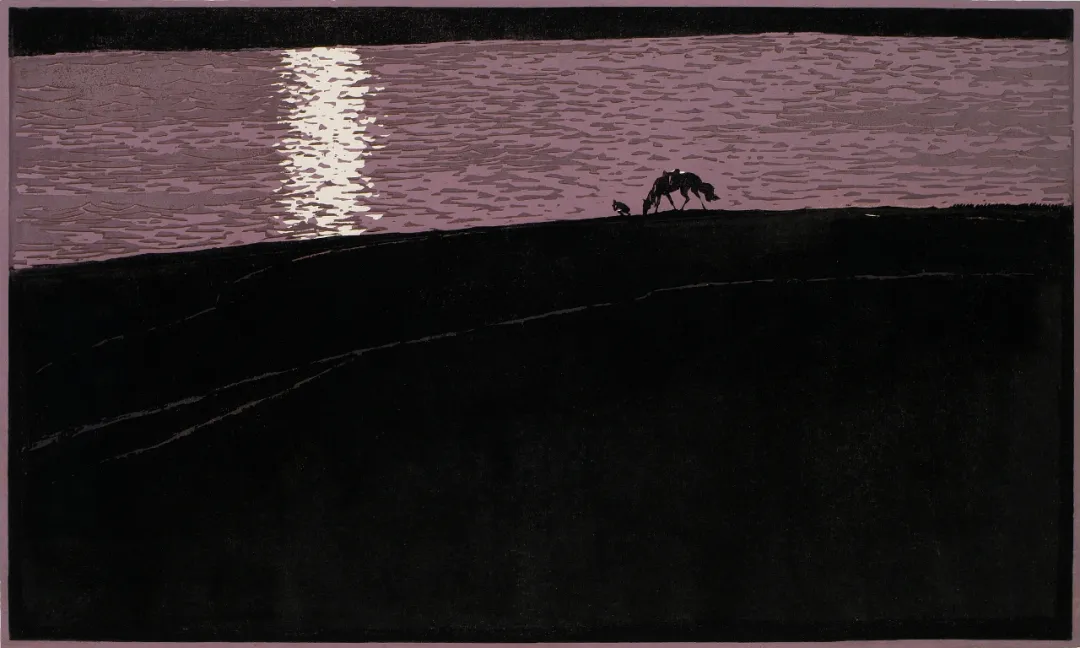

《长河行》 套色木刻 41cm×69cm 1979

《风声》 套色木刻 60cm×58cm 1981

(神州版画博物馆藏)

《松谷》 套色木刻 61cm×83cm 1984

(神州版画博物馆藏)

《金风》 套色木刻 57cm×89cm 1985

《路漫漫》 套色木刻 51cm×73cm 1986

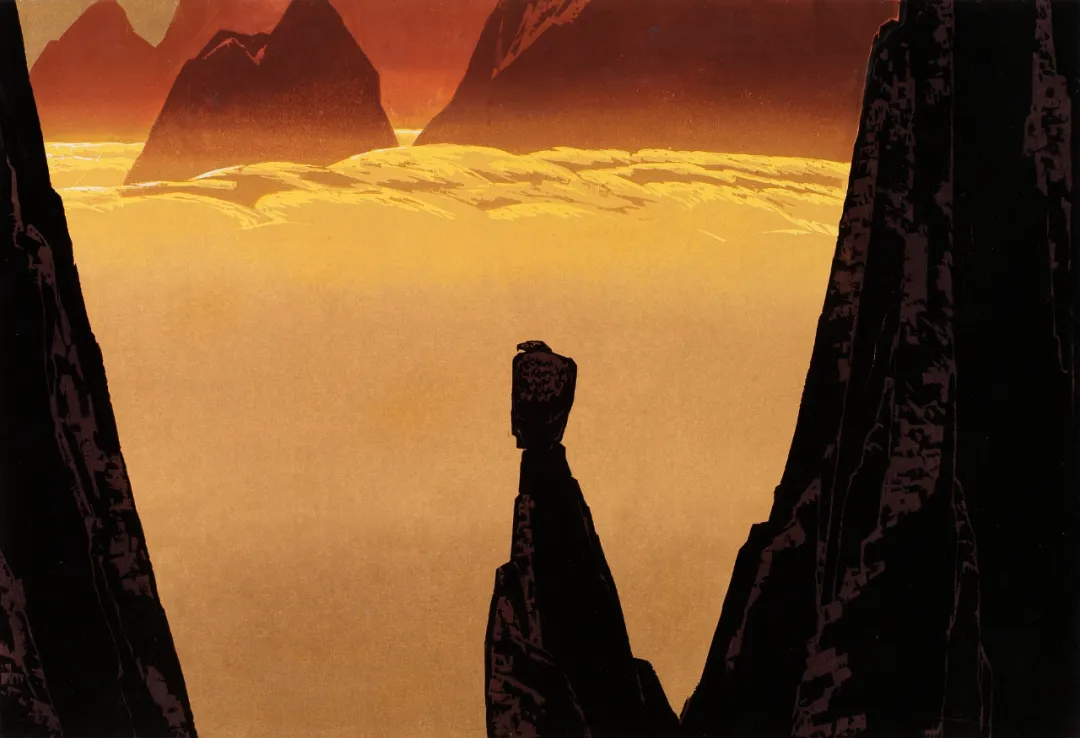

《瞩》 套色木刻 58cm×84cm 1991