作为实在之物的身体,是无法被符号化的。而与语言有关的身体,则始终处于被不断意指化的过程之中,从而制造出了关于其自身的种种封套。作为对象化的身体,总被视为是主体的凝视对象,抑或权力关系中的塑形,然而来自身体的凝视(目光)——哲学家朱锐称之为“第四非人称”的视角——意识之外的潜在视⻆,则逃逸了视觉的捕获而被忽略了。就如意识会被无意识所操控一样,大脑其实也是被身体操控着的,与其是我们在观看身体,也可以说是身体作为“第四非人称”视角在借助大脑反观自身。我们关于自身的形象,最初是借助镜像及对他人的想象拼凑起来的,由是影像成为了有关身体想象的视觉表征,而相关的影像艺术则为其赋格显影。然则,正如影像的身体并非身体本身一样,实在的身体也永远置身相外,并作为缺席者召唤着其无所不在的替身。

在这种反转性的理论视域中,渠岩的《中国书法——横、竖、撇、捺》也同时有了另一种解读的可能:书法以及刮痧作为一种特定的文化习俗,其对身体的铭刻,真的可能吗?就如在影像中看到的那样,作为文化记忆的铭刻也只是印记在了身体的表皮之上,却未见能改写身体的DNA。而这种不可能性恰是身体作为反抗的可能性。苍鑫的《身份互换系列》则是以作为特定身份符号的服饰标识,来思考身体在象征系统中的位置及位移。就如影像其实也只是这一行为过程的表皮一样,服饰所标识的身份,也注定只能是一场能指的游戏,在身体反观自身的目光中添加更多的道具而已。何成瑶的《广播体操》与李玮的《放飞身体》恰好构成了有关符号化身体的两种极致状态:禁锢与想象中的自由。然而,身体是可以被彻底禁锢的吗?规定的动作以及胶带都难以阻挡其生命力的绽出。如果说马六明等北京东村艺术家集体行为《为无名山增高一米》和李新建的《喜马·朗玛》是让身体作为实在之物和成为实在之物的某种仪式,那么何云昌的《一根肋骨》则可视为是以源自躯体的实在之物转化为象征物的一场身体献祭。唐乙的视界,犹如自我与身体展开无尽想象的镜子,镜中的身体由是成为想象世界中的不同分身,并以此回应着逼仄的现实。许茂雄所生成的影像,与其说是两种媒介的对话,也可以说是两种视域的融合——镜像与心理图像。金我他的装置、表演以及场域转换等,所思考的乃是本能的身体、符号的身体、去符号的身体以及社会性的身体。日本摄影师对身体的想象总能进入另一种想象,荒木经惟惯于以各种具有仪式感的身体形象来编织其实并未在场的欲望黑洞。须田一政的影像之所以具有某种莫名的感性力量,源于他可以在似乎不经意的一瞥间直觉地探测到符号世界脆弱的破损。细江英公看似是在以各种诡异的视觉想象召唤着怪力乱神的世界,其实他倒有点像是一个驱魔者,以其象征系统“封印”了实在的入侵,同时激活了身体原始的生命力。欧洲摄影师对身体的文化想象则又有所不同,伊万·品卡瓦(Ivan Pinkava )镜像中的身体,与其说是裸露的,不如说是面具化的,而人的精神性,却犹如面罩后透出的眼神,神秘、柔和、默然......犹如被身体所囿的灵魂的微光。瓦茨拉夫·叶拉塞克(Václav Jirásek )影像中的身体,其表征犹如死亡面具,指向了身体作为实在物的另一维度。杰拉德·兰斯楠(Gerard Rancinan)的《奥菲莉亚》,来自文学及艺术史中的经典母题,让人不禁想到欲望与其对象间的错位。在卡别耶拉·摩拉维茨(Gabriela Morawetz)的作品中,材料构成了其影像的身体,碎片化的信息与离散的现实相联,同时又与影像之中的身体相对视,肉身生成着形象,且与之彼此凝望。而这其中也似乎在隐含中回应着本次展览的主题:与其说是我们在观看及思考身体,不如说更是身体向我们发出了无声的邀约。

毕振宇是展览中惟一的一位AI艺术家,与作为“第四非人称”视⻆的身体“凝视”相比,AI则可视为是“第五非人称”视⻆——机器的视⻆。由AI生成的肢体“前语言”,与观众肢体间的交互,在操控与失控、身体与非身体、符号与前符号之间留下了另一处有待探索的空间。

藏策

2024年1月13日

毕振宇《身体図景》

尺寸可变

人工智能(生成对抗网络)、定制程序、Leap Motion、投影机、 液晶显示器

在B0dys(ape身体図景这一系列尝试中,我喂给AI一系列不同的肢体动作,AI生成出一系列不可辨认的肢体语言,它们是一种身体的超维度的呈现,这些身体符号是还未被符号化的「语言」空隙。

身体図景的影像并非是传统的呈现现实或者模拟现实,而是呈现了另外一种现实,AI生成的新的図景。这种现实并非图像,而是符号或思想方面的図景。这里的“図”以异体字的形式出现,借用了德里达“延异”的概念,図景语音上与图景相同,但概念上是不同的。

展览呈现使用了投影投射和LED液晶显示屏呈现。观众可以在远处观看,也可以走进屏幕伸手交互,放置在屏幕前方的传感器可以感应到观众的手势,把影像变成另外一种状态,在屏幕前交互的观众可以感受到周围影像颜色变得更加饱满鲜艳,也可以控制影像的运动。同时投影的光也会照在正在交互的观众身上,观众的身体覆盖了一层投影的颜色,也成为被观看的图像的一部分。

苍鑫

苍鑫《身份互换系列-伦敦-皇家卫士》

120x140cm

摄影,2006年

行为摄影“身份互换”系列就体现了对隐含于风格和形式之外的现实社会的诠释。他的行为“过程”既将“自我”与“他者”并置于同一空间,又使主观与客观形成了一种互动关系。

苍鑫的作品意义就在于诠释了社会空间功能作为身体活动或表现语境的空间转变为主观性和精神状态生产的空间。这种空间生产最终还是在社会关系中发生着作用。空间实践包涵了各个方面的社会元素和实践活动。对混杂性的认识,并非像其他人那样,他并不是在永恒价值范畴内界定文化身份,而是强调了文化和身份总是处于流动的和转化的状态。艺术家正是在这样的基础上不断地转译自我与他者的生存状态秩序、平等、阶层、混乱、虚弱、无力和混合等重新解码和编码。艺术家大胆地抵抗了逻辑化的东西,不以对象化的东西作为遵循艺术的法则,而在观念上主观想象、任意组合、修改和创造。他的作品再现了差异性、空间、真实与表演,使这些概念范畴和内涵产生了微妙的错位,混乱和反常的生活片断被主观地重新控制和编造。

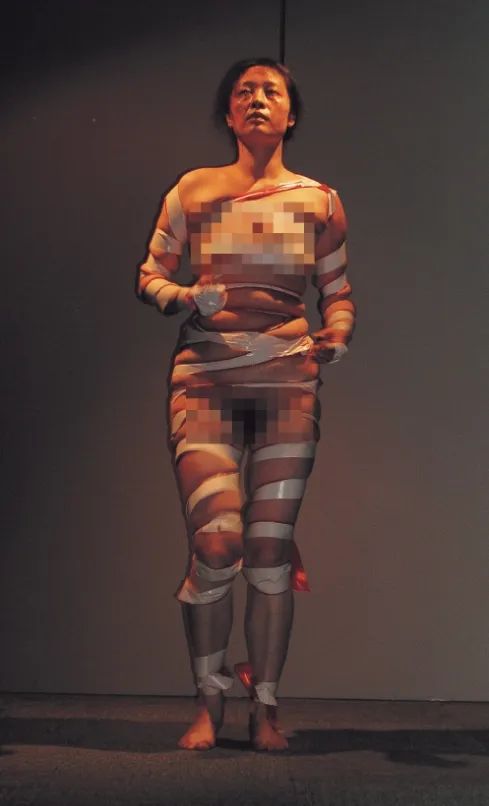

何成瑶

何成瑶《广播体操》

150x90cm

现场行为摄影图片,2004年

艺术家创作题材来源于其成长背景及边缘群体生活体验。广播体操起源于1951年,由中华全国体育总会创编,当年11月25日的《人民日报》专门用一整版刊登了第一套广播体操的图解和说明,并呼吁大家都来做广播体操。1951年12月1日,中央人民广播电台率先播出了第一套广播体操的口令和配乐。此后,广播体操嘹亮强烈的乐曲响彻中华大地各处。每隔几年国家就会推出一套新的广播体操,时至今日,发展出的广播体操共计已达九套。因而可以说广播体操伴随着中华人民共和国几代人的成长。

作品道具:艺术家身体,胶带。

表演过程:艺术家的身体用胶带缠绕,无粘胶的一面朝向肉体,有粘胶的一面向外。艺术家出生于六十年代,成长过程中正是第四、五、六套广播体操盛行期。故而凭记忆演示原地踏步、上肢运动、冲拳运动、扩胸运动、踢腿运动、体侧运动、跳跃运动、再次原地踏步等几节体操。

此次展出的作品为现场行为摄影图片。

何云昌

何云昌《一根肋骨》

70x80cm x6张

照片,2008年8月8日

地点:中国 昆明(手术)及其他多个城市(拍照)

何云昌以手术方式取出自己左边第8根肋骨,之后与母亲和几位女性朋友戴上肋骨制成的项圈分别合影。

李玮

李玮,《20231118_0001815 照亮世界的光》

100x150cm

照片,中国北京,2023年

自由飞翔是我的生活,也是我对艺术的诠释。飞的存在使得人类能够超越自身的束缚,成为一种未来存在的智能方式。飞意味着天、地、人的完美统一,是人类与天地宇宙相连的梦想。飞象征着身体、万物和想象力的融合,成为一种自由的象征,感受到无限飞翔的梦想和自由的力量,传递给观众一种超越物质世界的会意。

李新建

李新建《喜马-朗玛》

80x53cm

喜马拉雅——珠穆朗玛峰行为艺术作品图片,1988年

大自然变化没有一定的肌理,宗教可以治愈老百姓对困难环境的认同感,进而对天感到万分谢意!西藏的自然美跟特殊环境下的人文,我更直接说在这个环境下,艺术家的灵与欲完全协调在其中。李新建他内心深处有一种不规律的奔放与冲撞。他的身体已经不是自己的,身体只是一个躯壳,潜意识中除去这个肉体,脑袋的灵魂随时会脱壳而出,所以,除了他独特的绘画表现风格外,才会有他经典的一脱与双脚一蹬;在海拔—八千八百五十公尺的高度上,用摄影机攀向世界最高峰致敬的行为创作。我必须说:「这是艺术家抛下科学与肉体关系的大脑直觉效应,他这一脱成为一个经典创作,也替他奠定了中国当代艺术最重要的行为艺术创作」。

在中国当代艺术里,行为艺术是最不容易被认可的艺术表现,他却直接利用大自然的力量,技巧的重新审视这个文化行为的连接。如果你问,艺术家的肉体创作煽情吗?在他的创作里,不管是女体绘画或是他跟几个大男生的裸体,看见的都是灵肉一体的视觉效益,让人会心一笑!就如同我前面所说,他融入西藏生活,而不是短暂停留,所以西藏自然能量中,理性与非理性并存,在李新建的绘画与行为创作中一一清晰可见。

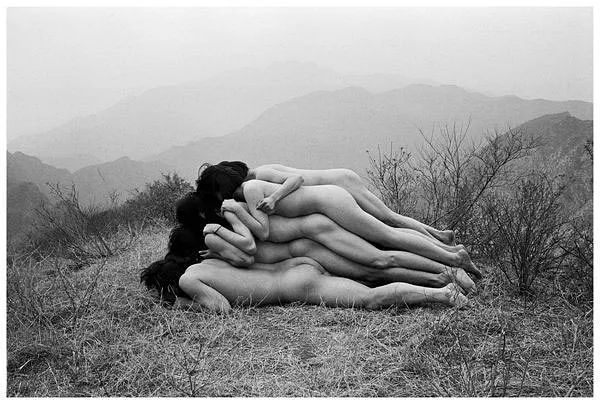

马六明

《为无名山增高一米》(照片提供-马六明)

《为无名山增高一米》的内容是11个全裸的男女按照体重的顺序,从下而上以3、2、2、2、1的人数层层“裸叠”,最重的人趴在最下面,最轻的伏在上面,身体叠罗为一。

1995年,一群来自北京“东村”的自由艺术家们(王世华、苍鑫、高炀、左小祖咒、马宗垠、张洹、马六明、张彬彬、朱冥、段英梅、吕楠),联袂创作了《为无名山增高一米》,不仅成为了中国当代行为艺术的经典之作,在中国摄影史上更留有浓重的一笔。

在一个诡异而又充满辩证张力的“场所”,11个全裸的男女按照体重的顺序,从下而上以3、2、2、2、1的人数层层“裸叠”,最重的人趴在最下面,最轻的伏在上面,身体罗叠为1米的高度,为无名山增加了1米。耸立下一座无名的山巅,把人与人、人和自然以及男女两性,重新置于关爱和怜悯的维度上来探讨本源性的存在关系,给出了身体艺术前所未有的“中国经验”。

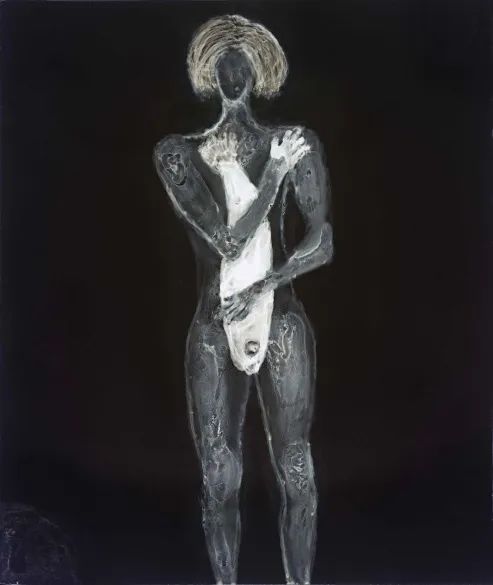

许茂雄

许茂雄 《怀抱着鱼的少女》

130x110cm

底片上水墨绘画 + 收藏级颜料打印,2019年

许茂雄的创作方式多种多样,包括:架上绘画,雕塑,摄影,还是水墨负片艺术的发明者,作品得到业界及藏家的高度认可,被认为是极具潜力的当代青年艺术家。

水墨负片的创作缘于一次暗房偶然,实则有它的必然性。许茂雄一直热爱摄影和绘画这两种艺术语言,同时也对中国传统的水墨艺术情有独钟,水墨负片绘画刚好能把看似不搭界的艺术形式结合到一起。他采用了这种独特的绘画语言,尽情描绘他对理想世界的想象。作品中那些明亮绚丽的色彩,或褪尽繁华的单色,都是对当下审美的回应,也是对经典的致敬。在自己的理想国里,他回归到一种本真的状态。

许茂雄谈到自己作品时说:“它们安静地存在在那里,又似乎不曾存在过一样,不去制造欢喜,同样也不去渲染悲情,就像伊朗诗人阿巴斯·基阿鲁斯塔米的诗一样,尽是平和地观看,不带有一丝情感的波澜。”

渠岩

渠岩《中国书法——横、竖、撇、捺》

100x100cm x4

喷绘打印图片,2013年

《中国书法——横、竖、撇、捺》是一组行为表达的观念摄影作品,艺术家采用中国传统中医治疗的刮痧手法,在自己和朋友的背上刮出血痕的书法笔画“横、竖、撇、捺”。

刮痧在中国人的生活中极为常见,一般的诊所和保健部门都可以实施,一些按摩中心也可以有刮痧服务,甚至在一般家庭和朋友之间也可以相互刮痧。刮痧作为一种治疗和预防疾病的方法,在人体背部表层进行反复刮动、摩擦,使皮肤局部出现暗红色出血点。开始刮痧时会有些轻微的疼痛,习惯后疼痛感会随之减轻,从而把身体多余的能量和毒素排出体外,达到保健身体和治疗疾病的目的。刮痧由于简单易行,在治疗和预防疾病上非常广泛,适合医疗及家庭保健。

从文化意义上,我们的身体一直没有真正属于自己,我们对身体的认识也一直是模糊不清的,我们没有意识到身体一直处在压迫和伤害之中。在中国的传统文化中,通过对人身体的虐待和摧残来呈现文化的形态,这种强制的文化,也会印证出对人的身体及人本身的漠视与侵害。身体在各国文化的语境中一直是被受到限制的,在中国则处处呈现出文化对身体的侵入。

这种对身体近似乎虐待的书写与视觉图示的生成共同成为掩饰观念的主体,在通过一系列的表演 和动作的体验之后,艺术家的触角通过自己的身体,痛苦的深入到积淀已久的灵魂深处,表现出传统文化对身体的伤害以及艺术家对伤害的痴迷和依赖。艺术家不是简单地对自身身体伤害的迷恋,而是通过这种伤害自己的身体使人们深深地感知到以往被忽略的文化。

唐乙

唐乙 《爱与艺术》

60×34cm

铂金印相 ,2019年

唐乙绘画的经验主要来自自学。相比“维也纳分离派” 的感官性装潢趣味,和意大利“贫困艺术 ”对抗传统高雅艺术所不同的是,唐乙的作品反映出成长于中国上个世纪80年代,经历了世纪末飞速发展急剧变化的社会生存体验,夹杂着个体对于未来不确定性引发的焦虑。如同佛洛德精神分析学说中的三种力量:无意识的本我(本能的街动和欲 望),理性的自我,来自外界的.超我(由社会力量所强调的禁忌和价值),三者之间的 争斗带来了的一场自身与外界的战役—— 唐乙要对抗的,不仅是那个渴望重生的自己 ,也包括她平时不太关心的大千世界。

2011—2021,这十年,影像艺术《爱与艺术》的创作完成了自我疗愈和重生的过程,艺术是毒也是药。放下绘画,就像放下一段很深的感情也用了好几年,等彻底放下画笔,通过影像这个媒介表达,我也不知觉地从一叶草长成了一棵树。身体,婴儿,果实,植物,眼睛,唇,鱼,鸟,花虫……自然宁静的产生,像树在生长,构建了一个往内延伸的世界,一切都融化为精神和灵魂。近两年的创作逐步转向了对生命,对现世间的一种相互影射和诉求。我越深入黑暗与邪恶之中,也愈向往光明,且高山仰止。当完成了《眼睛在倾听》《孤岛》《我的灵魂认出你的灵魂》等作品之时,在自我不断觉醒中,开启了我艺术履迹的新阶段。

金我他

金我他《博物馆项目 #002》

61 x 45cm

1995 - 2002年

金我他(Atta Kim)是首个在圣保罗双年展展出作品的韩国人。其早期作品以黑白人像为主,被韩国政府认定为“文化财富”;后期作品以全彩、大画幅系列作品“博物馆项目”最为著名。

金我他曾获得多个奖项,包括第六届河清贤艺术奖、第六届东江摄影奖、第四届李明东摄影奖、第一届韩南国际摄影奖以及1997年摄影艺术杂志年度艺术家奖。

荒木经惟

荒木经惟作品

27x33cm

2021年

荒木经惟(Nobuyoshi Araki),是一个出版摄影集很多的摄影师,也是一名日本著名摄影家,他同时也是一名颇受争议的摄影家。他作品中的裸体、生殖器、施虐受虐狂的裸体、年轻女孩的裸体……这些给他招来了很多麻烦事。他甚至有一帮称为“荒木经惟部落”的摄影师追随者。人们既爱他又恨他,包括他的作品。他天资聪颖,是一个快活有趣的摄影家。他“疯狂教授”般的发型为他平添了一道非凡的个性色彩。

须田一政

须田一政 《风姿花传》

50.8 x61cm

明胶银盐纸基,1976年

须田一政是日本摄影界的财富。自 20 世纪末第一次亮相以来,他以独特视角捕获而来的民族志摄影风格持续影响着世界范围的日系摄影,时至今日依然如此。然而这样的定义并不能完全揭示他摄影的真正意图,任何一种单一的表达方式都不能有效地描述他的摄影作品,因为构成他的风格是如此多样,如果用语言来描述的话,会是怪异、情色、戏剧或者怀旧,不过这些词语可能会让你在尝试理解他的摄影作品的时候产生混淆。尽管他的摄影作品给我们带来强劲、深刻和坚实的印象,然而他拍摄方式却是自由、即兴和随意的,须田一政坦言,“我不希望我的摄影作品被理论和批判所包围。”

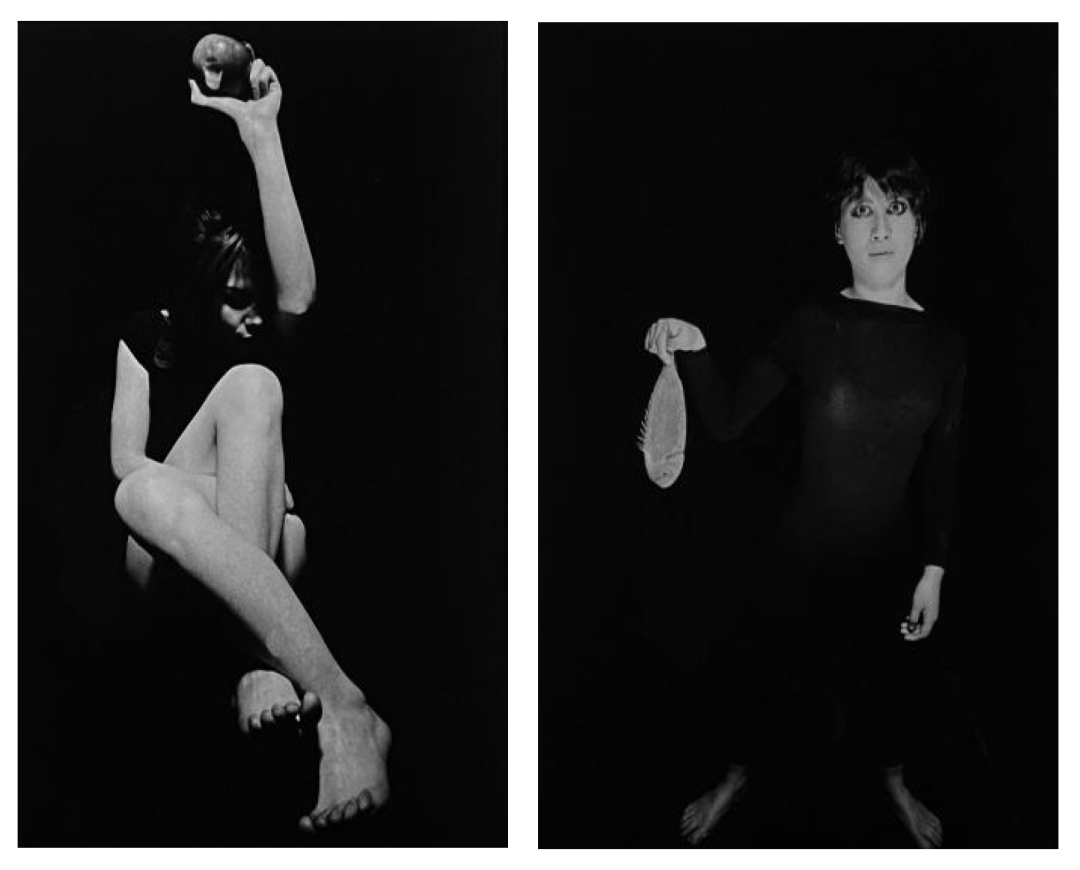

细江英公

细江英公 《男人与女人》

28 x35.6cm

明胶银盐纸基,1960年

细江英公,被誉为日本现代摄影教父,国宝级艺术家。细江英公说:“如何用摄影表现自己的记忆,是一个有趣的问题 ...... 摄影无法拍摄过去,但它可以拍摄事物在时间中的变化,这种事物中存在的变化可以引起一种回忆 ...... 再现一种历史氛围。”

作为一个生活在东方的摄影大师,其作品中所体现出的超现实主义意味,也含藏了许多细江自己与生活和解的方式:生活与虚幻、鲜活与死亡,二元并不对立,就像生活本身,他们并存于细江英公的作品里。

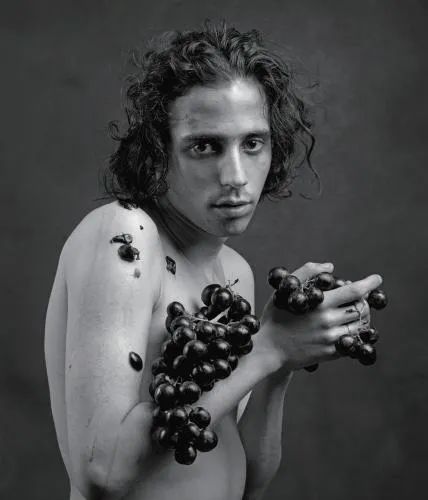

伊万·品卡瓦

伊万·品卡瓦《他的第一杯葡萄酒》

50x60cm

明胶银盐纸基,1995年

伊万·品卡瓦( Ivan Pinkava)的摄影作品并没有突出现象中的现实部分,尽管它们很多次都被冠以 " 象征主义 " 或者 " 颓废派 " 之名,但是其实质一直隐藏在被他精心挑选的一些元素及各个元素之间的关系里。他最为著名的作品系列是那些与矫饰主义和巴洛克风格在美学上颇为相似的人物肖像。在这些肖像中,他捕捉到那些人类深层状态中的模糊性,这些人物以这种状态为标志,或是自觉地遭受它的折磨。这些深邃且神秘人物状态的表达隐藏着一种精神性的、而非理性的忧郁,亦或说,一种饱含怜悯、渴望与希望的忧郁,它们抵制任何形式的简单阐释,理性的暧昧是它们本质上的特性之一。

品卡瓦的肖像人物本身永恒存在着关于某种漂泊无依状态的矛盾性,他们可能是 20 世纪的逃亡者,伤痕累累又脆弱,为了神圣而大声疾呼。他们唤起了关于我们隐藏的欲望和信念的冲突;他们是我们日夜生活的投射;他们也是那些似乎知道如何进入自己的意志、无意识、灵魂深处的人,从何而来,重生和净化之后重新返回。他们让我们面对在现代生活中被压抑的特质——激情、浪漫、极端的情感、服输的能力——矛盾的是,这是通过它们在这些照片中永恒的缺失来传达的。与此同时,这些摄影作品触及了人类关于生命意义最基本的问题的思考,诸如死亡、永恒、失去的天堂、命运和赤裸的存在,这些都是欧洲艺术中的重要传统。似乎大多数艺术家的摄影作品主题都与这种笼罩着怀疑的希望有关,即坚信存在之物有其深刻的存在意义。

品卡瓦的作品看起来非常简单,他始终尝试使用最少的媒介,在这个意义上可以被称之为极简主义。但是,从形式上讲,他采用了所有可能的手段来实现其精妙的效果。完美的构图、几乎是纳达里亚风格的光线,以及艺术家在丰富的深色调基础上呈现的无与伦比的美感,终使这些作品成为无法被替代或超越。

瓦茨拉夫·叶拉塞克

瓦茨拉夫·叶拉塞克《繁花细语》

50x60cm

明胶银盐纸基,1992年

瓦茨拉夫·叶拉塞克(Václav Jirásek)作品的共同点是对神秘、伪装、讽刺、废墟和循环艺术的关注。

高度风格化的巴洛克式肖像,充满了扭曲的象征意义,或者是寒冷的春天景观,在这里,花朵感觉像溃疡一样,无论是在医院口罩里,还是在从商店回家的路上徘徊的灵魂,无论是气喘吁吁的工业时代,还是面具的男人,瓦茨拉夫的照片描绘了毁灭,腐烂和死亡,以及他们引发的人类反应。它们的目的不是让观众感到恐惧,也不愿意抱怨生活。就像最好的艺术传统一样,它们以高尚和培养的忧郁形式揭示了世界的黑暗面。有时候,他们也会沉默地笑。

杰拉德·兰斯南

杰拉德·兰斯楠《奥菲莉亚 》

168x125cm

收藏级颜料打印,2017年

杰拉德·兰斯南( Gerard Rancinan)不断突破对创作的限制,他是勇于重塑当代社会“英雄”的探索者,也是一位肖像摄影师。他拍摄的运动员、艺术家、政治家们的肖像成为了一种标志。他的摄影作品曾经获得许多重要国际奖项,其中包含四次获得全球颇具威望的 World Press Photo 新闻摄影奖(又称何赛大奖)。

他擅长在自己偏爱的领域进行更多创新探索。在《现代人三部曲》(Trilogy of the Moderns)系列作品中,以一个敏感而警觉的发现者的身份探索他所理解的当代性。艺术家的这种独特的边缘创作视角在他的摄影作品中以真实的布景得以体现,力求完美地模拟再现我们生活的这个世界。

杰拉德·兰斯南被誉为世界顶级摄影师之一。他也是法国文化部授予的法兰西文化艺术骑士勋章的获得者。

卡别耶拉·摩拉维茨

卡别耶拉·摩拉维茨《消失的解构 进入VI, 泰奥I 》

80x100x8cm

哈尼穆勒纸和亚克力上的颜料打印,2019年

卡别耶拉·摩拉维茨(Gabriela Morawetz)通常会采用多种媒介、多种材料进行创作,其作品包含多个层次,在复杂的结构组合中营造超现实的梦幻空间。她的摄影装置系列中包含众多几何形式,在一个多层面的结构中包含形而上学与科学两个截然不同的系统,与三维动态物质之间存在许多相似性。

她最初创作的是古典风格的绘画,主题通常是人物或动物的夜间生活。之后她开始了摄影,把银色的乳剂图像投射到画布上,再用颜料作画并最后施以蜡封。她在斑点、树影和树根上设计了黑暗抽象的景观,产生了古铜色、解体和分离的效果,而白色、不透明的笔触往往贯穿整个空间,仿佛要扼杀或限制它的一部分。

摄影对她来说就一种将碎片式信息 ( 物体 ) 与真实、“现实”联系在一起的媒介。她会使用油画布、玻璃、金属等综合材料进行作品的创作,不管在什么材质上,物质和它们的倒影之间总是进行着美妙的互动。

卡别耶拉的作品在世界各地众多美术馆、博物馆和画廊广泛展出,并广受东西方藏家的青睐。

藏策

藏策,艺术理论家、独立策展人,呼吸公社社长。在以符号学方法研究当代艺术理论方面颇多建树,创建“超隐喻理论”与“元影像理论”,在多所大学任客座教授,任第13届中国摄影金像奖评委,第26届国展评委、北京国际摄影周学术委员会委员及国内多个大型影展的评委、学委等职。著有《超隐喻与话语流变》、《元影像理论与元语言研究》等著述,以及学术论文、理论批评、散文随笔等百余篇。策展「山水与风景的对话」、「文献之上」等大型影像艺术展,从事文学与视觉艺术两个领域的“元理论”研究,获国家级最高个人成就奖——中国摄影金像奖(理论奖)、济南国际摄影双年展“最高学院奖”及“飞马杯优秀策展人”荣誉称号等。