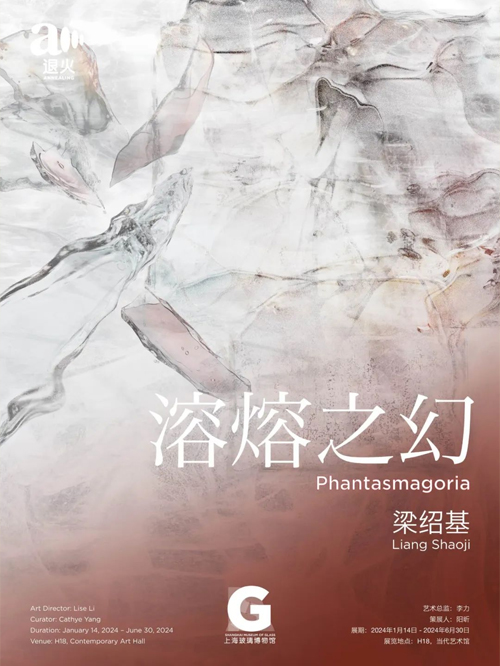

2024年1月14日,上海玻璃博物馆将为观众隆重呈现2024年度“退火”项目展览《梁绍基:溶熔之幻》。这是2024年上海玻璃博物馆首个重要展览,梁绍基亦是“退火”项目合作的第十一位艺术家。

十二组充满雄心的力作“占据”了当代艺术馆上下两层展厅,也是在“退火”项目中首次使用全部展厅的大体量展览。

“溶”呈水态,“熔”为火性。梁绍基试图揭示玻璃作为神奇的第四态物质生成过程中迷幻的存在形式和其精神内涵,借之折射生命、宇宙、历史、神话、社会在水火相克相生流变之光。“幻”,不仅是生死轮回的象征,也是生命多样性和变幻无常的完美体现。

正如艺术家所说,“实验是创造的驱动器。艺术家探索新材料,不仅是为了创造新的艺术形式语言,而是在好奇地追问,反思,发现其潜能——一种可能性之中获得自我解放。”

对于梁绍基而言,此次与玻璃的“面对面”是艺术家创作生涯中重要的经历,不但延续了长期关注的命题,同时又试图在个人已早为公众熟知的艺术语言体系中寻找出新的突破,进而获得自身的解放。

平面隧道(局部)

手机碎屏玻璃

2023

摄影:林秉亮

艺术家供图

水火之间

溶熔之幻

梁绍基率先邀请观众进入充满神圣感纯白的“生命”圣殿。以手机碎屏玻璃和传统琉璃材质制成的《平面隧道》一体两面,共同编织出科技现代的网络和自然生命的网络,“当下”和“历史”被联通,线性的时间被打破,一场关于“幻”的旅程正式开始。

平面隧道

铸造琉璃

2023

摄影:林秉亮

艺术家供图

四根立柱矗立于庞大的环状水池之中,刚直之柱和形如猛兽利爪的抓斗在水和玻璃的共同叠加的折射原理之下,形成了曲折幻影,在一反“天圆地方”的隐喻之下,名为《倾天柱》的大型装置重新谱写了《山海经》中关于“天柱”的想象。

倾天柱

玻璃、立柱、水、铁、PVC镜面板

2023

摄影:林维嘉

艺术家供图

作品《冰床》则是梁绍基代表作《床/自然系列 No. 10》的再演绎,通过将传统蚕丝材料转化为工业化的水晶琉璃,琉璃在热熔状态下竟偶发生成了蚕丝一般自然的流迹,虚隐透莹。

冰床(局部)

铸造琉璃

2023

摄影:林秉亮

艺术家供图

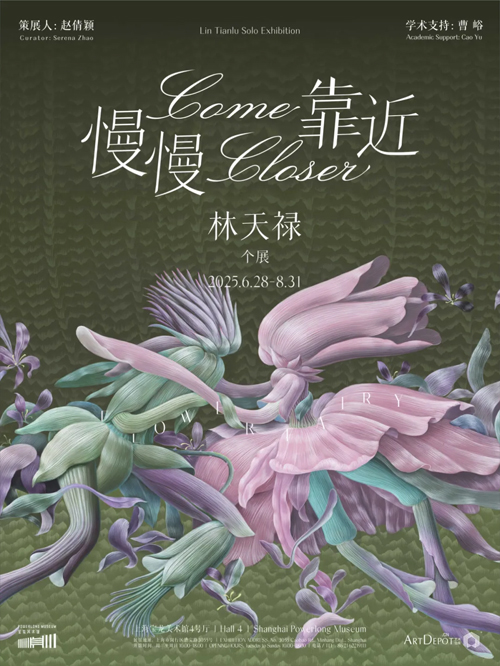

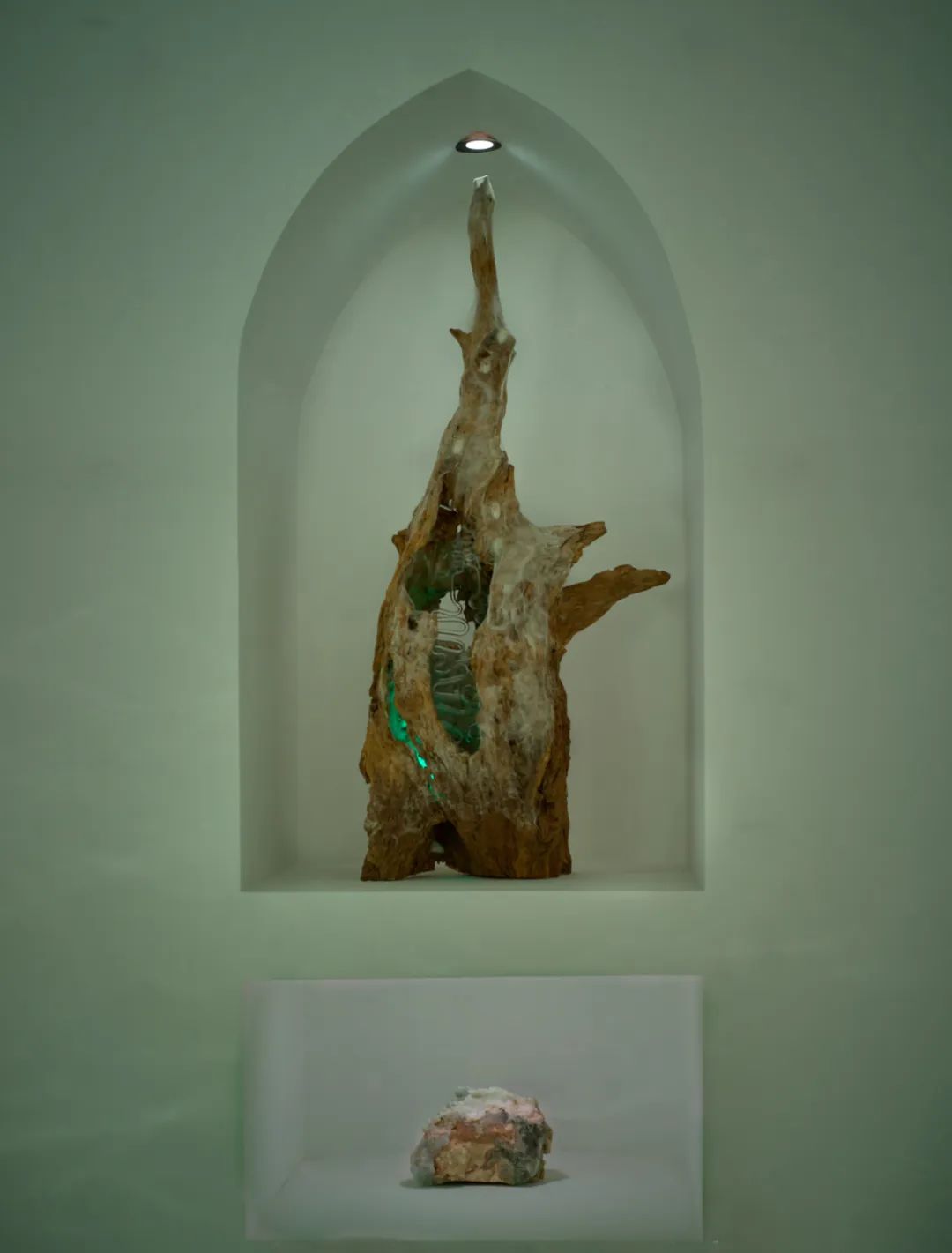

“端坐”于一角的《神囊》则在囊状的古木内装上玻璃,构成蚕吐丝的如天庭般的丝腺造型,远远看去亦像一位枯坐于此的老者内腔,期间夹杂幽暗绿萤如微弱的生机之光。下方内藏一块形如细胞完卵的“玻璃母”,见证着时间的风化与沉淀。

神囊

古木、蚕丝、灯工玻璃、玻璃母

2023

摄影:林秉亮

艺术家供图

穿过虚白空间,观者进入了一个炎红的世界。在这里,展厅原址旧玻璃工厂墙壁上的历史痕迹被艺术家以独特的视角重新诠释,变形的旧炉排、炉门、炉体残体、煤渣以及影像构成了《自熔》这一系列作品。玻璃砖墙熔化变形,地上是似被烈火灼烧过虬曲一团形如残躯的结构,墙体和柱子焦黑,恍如露出了血肉剥离后的骨架,正是燃烧过后的焦土残景。

自熔

铸造琉璃,煤渣,影像,金属抓斗,臼及老厂旧墟

2023

摄影:林秉亮

艺术家供图

在这片被烈火吞噬的空间之中,仿佛被时间遗忘的作品《炉神》被“随意”弃置于一旁,不可辨其形的“神”,形如残烛,实则是脱胎于玻璃铸造中的制蜡工艺阶段。红色的炉膛内部重现了旧时代的热力,也对展览项目合作“退火”概念进行了另一种衍生和呼应,描绘了不断升温“狂热”过后的结果,书写了一则关于历史、文化和时间的寓言。

炉神

黄蜡

2023

摄影:林秉亮

艺术家供图

拾级而上,进入“城市”。展厅内壁被幻镜铺满,昏黄迷离,形如泥淖。

黑森林

黑色玻璃、金属支架、立柱、PVC镜面板

2023

摄影:林维嘉

艺术家供图

在这扭曲的空间中,《黑森林》矗立而起,尖锐的黑色玻璃片组成了一片无尽的、压抑的城市丛林,反映了城市中玻璃幕墙建筑的普遍性及其带来的视觉压迫感,是对现代都市生活中失去的自然与人类生活处境状态的追问。《黑森林》对面是由玻璃光纤制成的《∞》,艺术家将过去作品中代表无限循环的“8字形”旋转盘绕,置于“十字”之上,引发观者对于“涅槃”的联想。

后视(局部)

废车、玻璃溶液、废玻璃、玻璃光纤

摄影:林秉亮

艺术家供图

《后视》则是这个区域最吸睛的作品。步入纯黑色的空间之中,被玻璃覆盖的车体和随处可见的碎玻璃,再现了惨烈的车祸现场,绿色的光纤穿越如同高速行驶的轨迹,无不刺激着观者的视觉。在这个看似静止的空间中,梁绍基邀请观者在“后视”中寻找前行的智慧和方向,提醒我们在快速发展的当代生活中寻找平衡点,警觉地面对未来可能出现的隐患。

后视

废车、玻璃溶液、废玻璃、玻璃光纤

摄影:林秉亮

艺术家供图

走出展厅,枯草之上安放着《后视》中的另一件作品,北宋名家范宽的《谿山行旅图》投影于支离破碎,破瓦颓垣的卡车头中,影影绰绰。只有黑夜降临的一刻,古代的山水自然之精魂才会悄然呈现……

以幻入真

寓道于器

这一刻,所有幻象被剥离,本质暴露于前。

繁华与荒凉、创造与毁灭、现实与末日并置,提示着观者对于现代文明的脆弱根本和风险隐喻。但,这又不全然是终结的悲歌,如同《后视》中的灭世场景中也出现了如同蚕丝状的痕迹,又如《自熔》中那被掩埋的微弱火光,再或是《冰床》中的生命流迹……废墟之中似有新生。有机与无机、自然与城市、历史与当下、生命与死亡……大千世界永远存在于一种永恒流转之中的过程状态,永不停歇地循环转化,但又从未真正抵达终点。此般玄妙和不定,是生命多样且变幻无常的完美体现。一切均是循环往复,颠簸不破。

此刻,梁绍基成功地化身为宇宙和时间的拨弦者。自混沌中觅得真意,追寻自由之径,铸造深意之象,拓展辽阔之境,驭风翱翔于无际之天。

在历时四年的项目历程中,梁绍基的目光穿透了材料的表面层次,“由身入幻”,以实验性“破除”了玻璃本身的工艺,转而深入探寻这一材料背后的哲思,探讨文明的本质和生命的意义。

鼓励艺术家的创造力、想象力与实验精神,这也是上海玻璃博物馆“退火”项目的意义所在。历经九年的“退火”项目令上海玻璃博物馆成为重要的当代艺术实践基地,以“玻璃”链接了广阔的精神世界和深刻的时代议题。

上海玻璃博物馆认为,真正的艺术不仅在于突破物质世界的边界,更在于打破内心深处的约束,释放创造的灵魂,进而突破自我,超越极限,真正做到“分享玻璃的无限可能”。

在未来,“退火”将继续坚持其初心,不断推动当代艺术与玻璃材料的的碰撞,与艺术家一起共同探索更多未知的可能性,为世界带来更多触动人心的艺术作品和展览。

梁绍基在作品《后视》创作现场

摄影:林秉亮

艺术家及香格纳画廊供图

2023

撰文:阳昕

编辑:Sherry

排版:Raini&欢欢

梁绍基,1945年生于上海,现工作和生活于浙江天台。

梁绍基在中国美术学院师从万曼研究软雕塑。三十余年来,潜心在艺术与生物学,装置与雕塑、新媒体、行为的临界点上进行探索,创造了以蚕的生命历程为媒介、以与自然互动为特征、以时间、生命为核心的“自然系列”。他的作品充满冥想、哲思和诗性,并成为虚透丝迹的内美。

重要展览:一个柔软的着陆地,克里夫兰当代艺术馆,美国(2023);四两千斤:梁绍基、杨诘苍双人展,吴文化博物馆,苏州(2023);梁绍基:蚕我 我蚕,上海当代艺术博物馆,上海(2021-2022);物质的魅力: 来自中国的材料艺术(巡回展),洛杉矶郡艺术博物馆、Smart艺术博物馆(芝加哥),美国(2019-2020);梁绍基:恍,木木美术馆,北京(2018);库里巴蒂当代艺术双年展,奥斯克·尼迈耶博物馆,库里巴蒂,巴西(2017);梁绍基:雲上云,中国美术学院美术馆,杭州(2016);艺术怎么样?来自中国的当代艺术,阿尔里瓦科展览馆, 多哈,卡塔尔(2016);梁绍基:元,香格纳画廊,上海(2015);艺术之变,海沃德美术馆,伦敦,英国(2012);云,梁绍基个展,香格纳H空间,上海(2007);第三届上海双年展,上海美术馆,上海(2000);第五届里昂双年展,里昂,法国(2000);第六届伊斯坦布尔双年展,伊斯坦布尔,土耳其(1999);第四十八届威尼斯双年展,威尼斯,意大利(1999);中国现代艺术展,中国美术馆,北京(1989)等。

梁绍基于2002年获中国当代艺术奖(CCAA);2009年获克劳斯亲王奖。