每一天都有危机,那危机便不是高潮···那是一个充满无数焦点的时代。

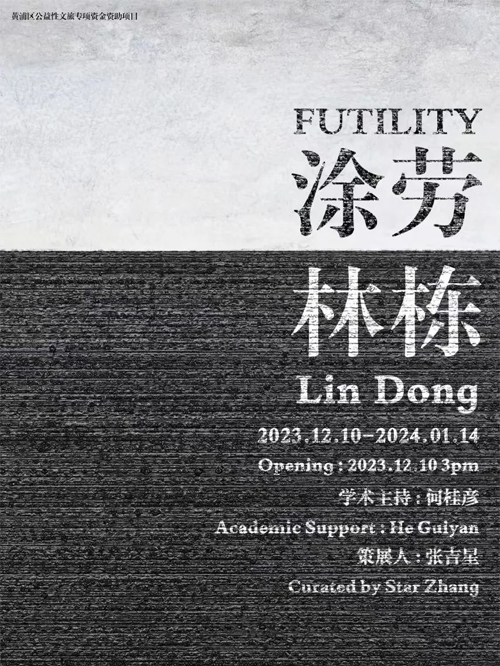

这是学者芭芭拉·罗斯评述的上世纪60年代在美国兴起的极简主义艺术所处的时代背景。在沉重且缺乏确定感的现实中,青年们创造着艺术的新秩序——他们去除形象、内容、主观性甚至解释,创作遥远而冷漠的艺术。当然,形式的背后,究竟原因,是表面的平静泄露了要为世界带来秩序与控制的艺术家们所感到的内在紧迫,他们希望能掌控自己的生活。艺术的历史总是不近人情地行进,时至今日,“极简”仿佛已经衍生为一种众人皆知的泛美学概念。极简艺术创作也仿佛不再和“先锋”并肩。在今天,呈现此类形式的艺术作品是否经常以一种总体形象被淹没在泛美学的浪潮里,从而轻视从事这类创作的艺术家的个案研究?纵观历史,任何先锋的艺术观念和美学形式的产生都离不开彼时的社会语境,那么今天的极简艺术又与此时此地如何链接?以上是我开启本文对艺术家林栋的抽象艺术实践进行分析和阐述的前提。

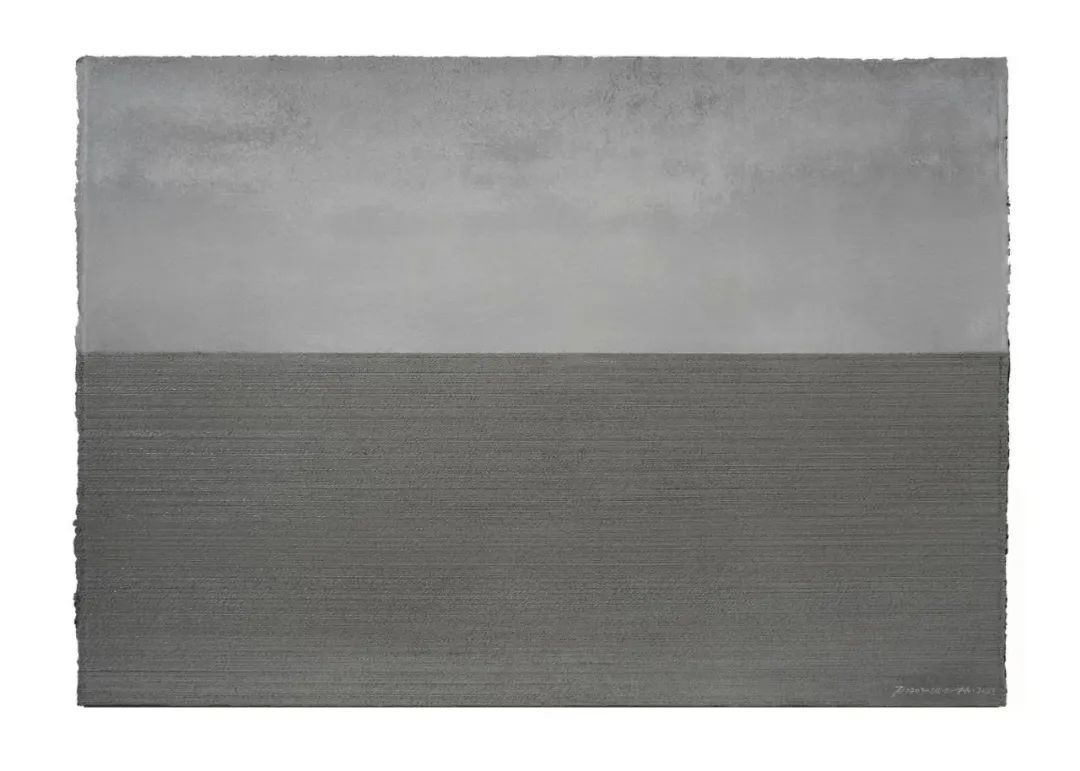

《线际C0507-0465-2023》,布面综合材料,112x81cm

《线际C0508-0610-2023》,布面综合材料,112x81cm

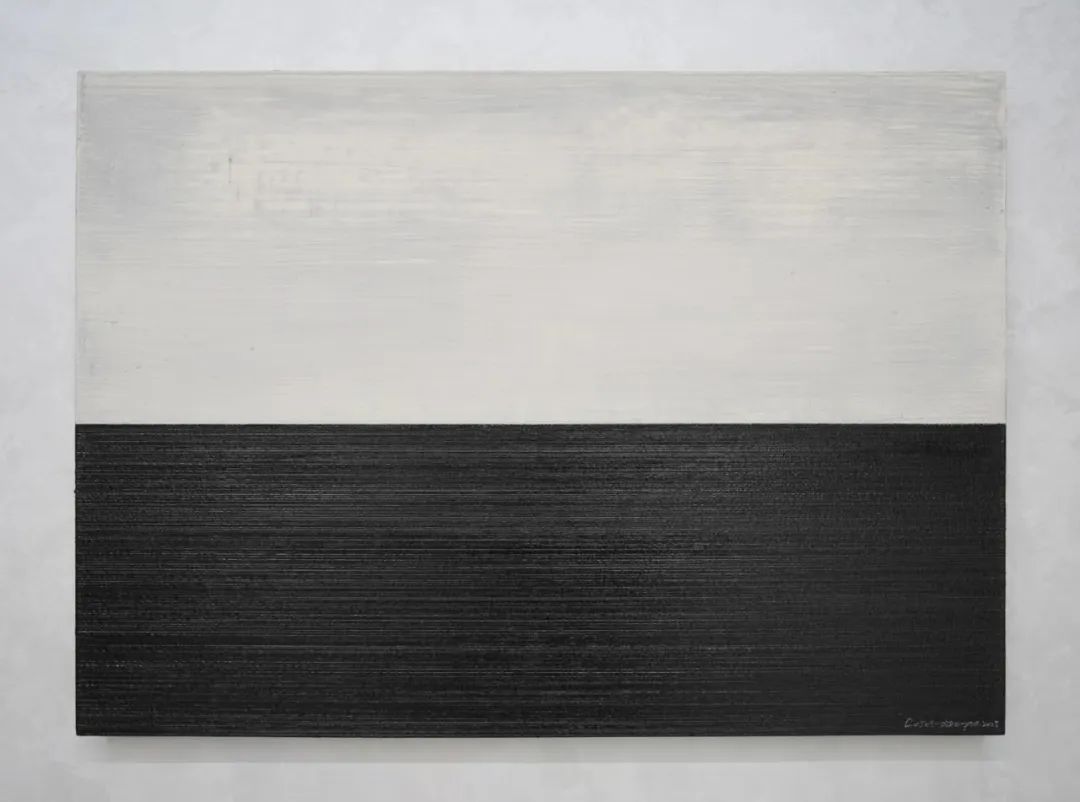

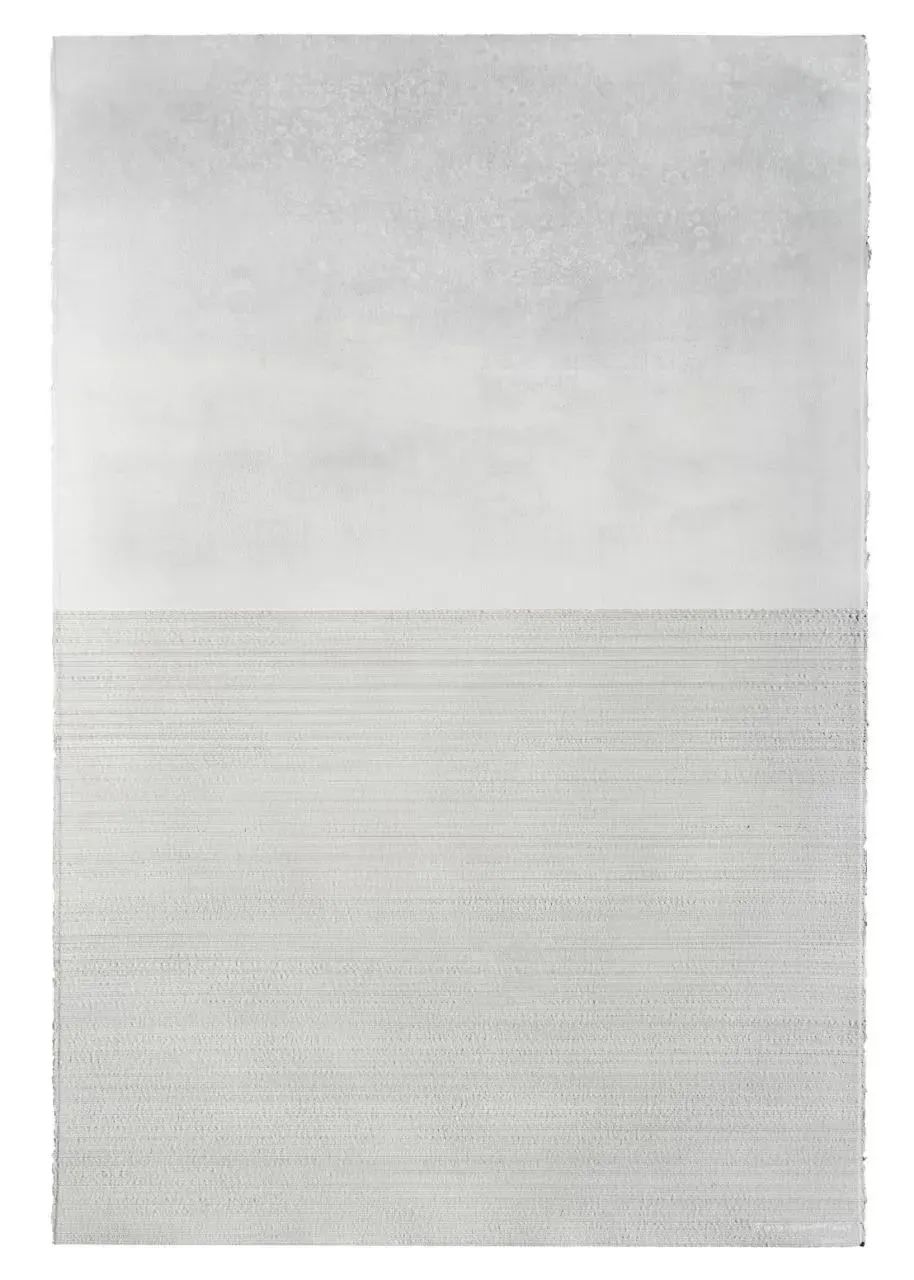

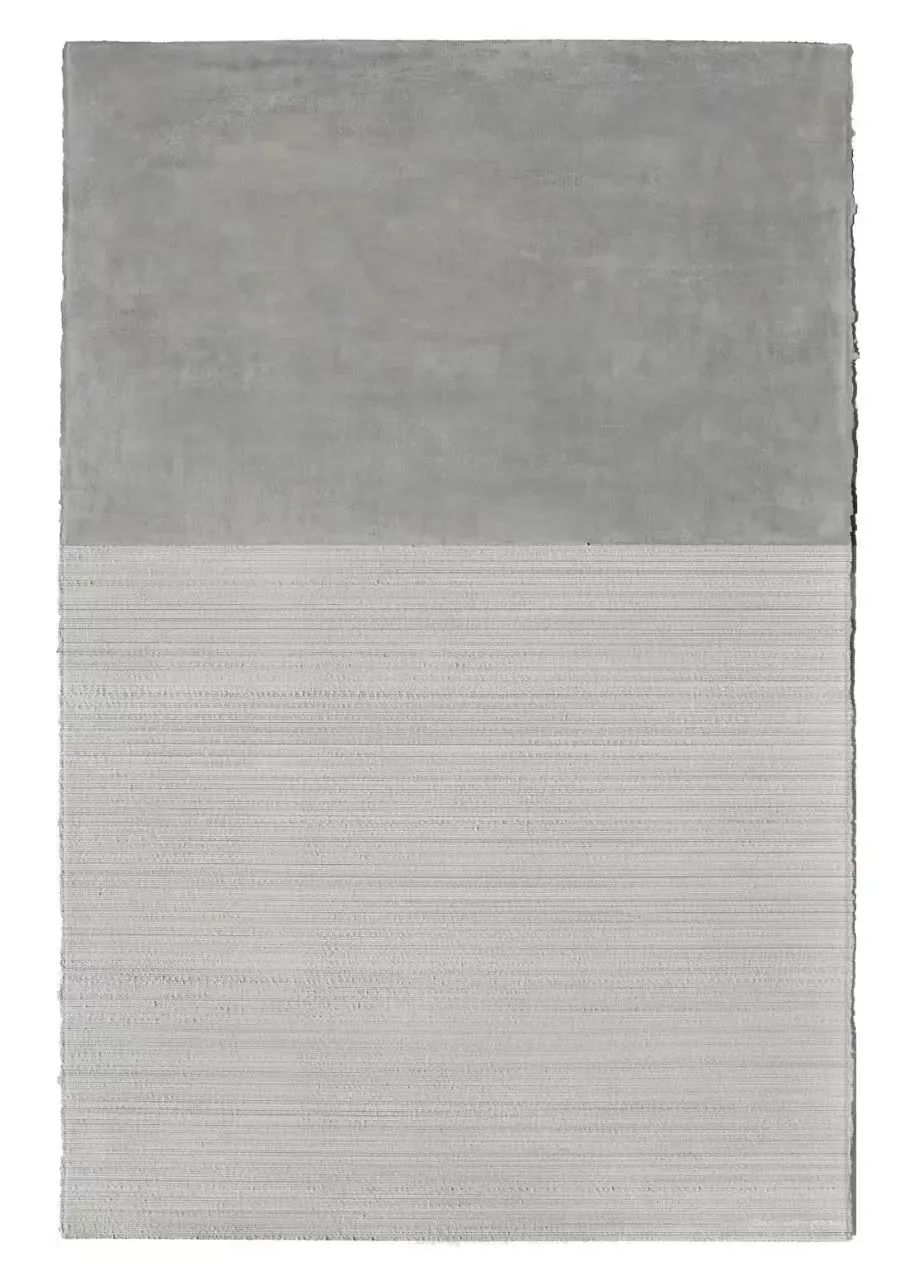

艺术家林栋近年来一直进行名为“线际”系列的抽象创作。顾名思义,线和际是作品面貌的两个形式特征——他的作品中往往出现一个以颜色和质感作为区分的边际,画面以边际为界被分为了两个组成部分,而每一部分都是以黑、白或灰色为基底的单色呈现。线则代表着其中一个部分的构成,艺术家以机械性的弹线方式将单色的大漆重复地弹于表面,随着漆的附着,画面上形成一条条凸起的横线。因为一次次地弹线反复,这些横线逐渐在积累的色域中模糊,又因为漆的材料属性,横线的秩序仍是清晰的,不是指可见,而是一种来源于内心关于触感的确认。色域的单纯和线的秩序带给作品肃然理性、冷峻荒芜的气息,我想这无需说明,是作品带给我们的直接观感。这种与我们不那么亲近的观看距离来源于艺术家主动“除去”的结果,他去除主观性的叙述内容,以色彩的视觉暗示、材质的自然属性和秩序的形式作为内容本身。白色是绝对的静默,黑色是终止与虚无,而灰色是中间地带,一边是冷漠,另一边则是活力。

《线际C0201-1120-2023》,布面综合材料,197x133cm

《线际C0202-0810-2023》,布面综合材料,197x133cm

除去的核心是什么?是去“我”。这也是为什么我们总是能在这一类作品的评述中看到一个词——“非个性”。它并非指艺术家没有在这种创作中蕴含自己的个体表达,如果没有表达,又怎样开启创作这一行为?他们只是在创造者这一角色中进行着退让,让作品本身的物质特性说话。“你何以成为让我看见你的样子”,约翰伯格在谈到肖像绘画时提出了合作关系的观点——作品是画者与对象之间的邂逅,艺术家不仅仅是创造者,也是接受者,为他所接受的东西赋予形式。林栋作品中的非个性也来源于一种合作关系的结果。只不过在此关系中,对象由人变为了媒介(大漆)和创作方式(弹线)。我们不能忽略大漆的物性——它的平度和颜色都是在时间里流动变化的。同时,林栋的创作行为也体现着矛盾统一性——弹线的机械性与手的软弱(非精准)对立且结合。这些都是作品呈现的重要组成,也让林栋成为了接受者本身。那么他所接受的东西是什么呢?

《线际P0208-0400-2023》,纸上综合材料,114x83cm

《线际P0209-0410-2023》,纸上综合材料,114x83cm

无论是极简艺术还是同一时期在日本兴起的物派艺术,他们的相似之处都在于艺术家不再创造某种事物,而是让物性自显。正是在这样的行动中,艺术家不再将创造作为一种手段,而是作为创作者在他所创造的世界中也成为他自身。林栋重复的弹线行为看上去毫无意义,可我不禁疑问追求意义是否将创作这一行为异化?无意义是否也是意义本身?我相信艺术家在重复中所收获的不仅仅是某种秩序,也会使他进入到获得创造感和存在感的心流中,在此过程中他回归到人和自然最初的能动关系里,人类价值感的最初来源——劳动。从物自身到人自身,各司其位,顺应自然,承认无意义,这就是林栋所接受的东西。当然,他也必须接受另一种东西:矛盾。

《线际C0509-0380-2023》,布面综合材料,112x81cm

《线际C0510-0480-2023》,布面综合材料,112x81cm

当我此时此刻在谈论林栋的作品,当作品被公开性地展示,他的创作将再一次被异化,无论主动或被动,都是一种必然。这种矛盾不仅体现在外部,也体现在作品中——与弹线秩序形成对比的是作品的另一组成部分,由瓦灰和颜料混合在一起的单色涂抹,其中包含了一些微小、模糊且毫无秩序的笔触。无序的绘画性与有序的机械性形成了作品新的矛盾统一体。艺术家保罗·克利说,“艺术不是为了再现可见的事物,而是使得生活成为可见的事物”。如果林栋作品中那一条条相似却不一致的横线关乎于我们日常生活的可见秩序,那么横线之间的空隙呢?这空隙也是日常,是不可预见也不可控的意外。作品中那无序的单色涂抹就是这空隙的缩影和放大。可见的秩序和不可见的无序都给予我们存在的确认。因此,纯粹的行动终将被异化,无意义亦是意义本身,矛盾统一是存在的永恒主题。黑格尔说,人类的历史也是人类异化的历史。

《线际C0513-0680-2023》,布面综合材料,112x81cm

艺术家林栋即将在上海春美术馆的个展主题名为“涂劳”,两个单字分别指向他作品中两个截然不同的画面空间,以及空间背后艺术家不同的创作行动状态。当然,展览的英文却没有将其直译,而是翻译为了它的谐音:徒劳。这回应着矛盾统一性,也总结着他的艺术观——他用尽心思和力气创作,最后呈现的结果是一片“无”。我看着他的作品问自己:每天在忙碌什么,忙碌的结果又是什么?

《线际P0107-0810-2023》,纸上综合材料,168x112cm

《线际P0101-0410-2023》,纸上综合材料,168x112cm

最后,让我们回到开篇的问题,极简艺术的此时此地。20世纪初,当俄国人沿着马克思的思想体系去创造共产主义时,艺术家马列维奇们开始创造平等民主的艺术新形式:非客观艺术。而饱受一战伤痛的蒙德里安开始创造新塑形主义,其目的是为了帮助整个社会以一种和谐优于个性的全新姿态重新开始。冷战时期的极简艺术不再赘述,同一时期,日本的知识分子们也在抗议着飞速发展的工业社会下价值观的崩溃,艺术家李禹焕与关根申夫们开始引入“不制作”的观念,为了摆脱社会只关注于制造的思维,希望人们重新看待事物。在今天,瓦西里·康定斯基的那句话是否还适用?“在这个充满问题预感解释并充满矛盾的时代,我们可以说单色的观感为基础的和谐理念与我们这个时代最格格不入···”。时代变了吗?人变了吗?处于这个时代的我们所能拥有的只是偏见,没有真相,只剩视角。万物方来去,万物方生死。

作者:张吉星

林栋

1965年3月生于沈阳,1990年毕业于鲁迅美术学院油画系壁画专业,留校任教;鲁迅美术学院工艺美术设计学院院长,教授,硕士生导师。

近期参展经历:

2023年“变·通- 2023湖北漆艺三年展”/湖北美术馆 / 武汉

2022年“语言的逻辑 当代艺术邀请展”/景德镇东方大漆艺术中心

2021年“白马非马”材料社会学转换 / 北京宋庄当代艺术文献馆、“非浪潮”/ 上海沪申画廊、“无际-林栋作品展”/ 我在-艺空间 / 大连

2020年“超当代-中国当代漆艺术邀请展”/ 上海市普陀区美术馆

2019年 “器·象-湖北漆艺三年展”/ 湖北美术馆 / 武汉

2018年 “威尼斯亚洲艺术节中国当代漆艺展”/ 威尼斯奎尼利博物馆 / 意大利、“杭州国际当代漆木艺术展”/ 中国美术学院美术馆 / 杭州、“智者创物”当代国际漆艺邀请展 / 江西美术馆 / 南昌

2017年 “KISD第17届国际空间设计展”/ 韩国弘益大学美术馆/ 首尔,韩国

张吉星

张吉星,艺术工作者,独立策展人。英国金斯顿大学博物馆与美术馆研究硕士毕业,主要工作生活于上海。

近年策展经历:

“边界,边界,边界”群展,2023,Cadence Gallery,上海。

“现在”黄渊青个展,2023,德玉堂画廊,上海。

“春在-曲丰国的时空行动”,2022,春美术馆,上海。

“折叠两端”潘微个展,2022,艺博画廊,上海。

“非浪潮”群展,2021,沪申画廊,上海。